本地去年名義薪資大增,但實質薪資漲幅卻是10年新低。(聯合早報)

作者 李國豪

如果你去年曾經歷一波較大的薪資調整,但卻一直還是有種錢不夠用,「薪水漲了等於沒漲」的感覺,你並不寂寞。

因為,新加坡多數人應該都深有同感。

人力部前天(29日)發表的《2022年工資報告》,進一步證實這種感覺其來有自。 報告中提到了兩個名詞:

名義薪資(nominal wage)和實質薪資(real wage)。

「名義薪資」不難理解,就是帳面上薪資的數字。

但大家應該都有聽說過從前「五分錢大過牛車輪」的故事,在通貨膨脹攪局下,以前的三塊錢能買到雜菜飯兩菜一肉,現在的三塊錢分分鐘只能喝西北風,錢越變越小是真實上演的事。

「實質薪資」的作用正是為了反映人們手中工資在納入通脹因素後的當下購買力。

實質薪資有所增長,意味著人們的實際購買力還是有所增加,錢包厚了,能買的東西也變多了。

若名義薪資增長,實質薪資卻不進而退,那就是帳面薪資亮眼,人們實際感受卻更差。錢包厚了,能買到的東西不但沒變多,反而還有可能變少。

新加坡去年的薪金增長狀況,趨近於此。

根據人力部報告,我國去年的名義薪資和實質薪資是天壤之別。

一方面,新加坡本地公民和永久居民2022年的名義薪資增長6.5%,增幅是近10年最多。

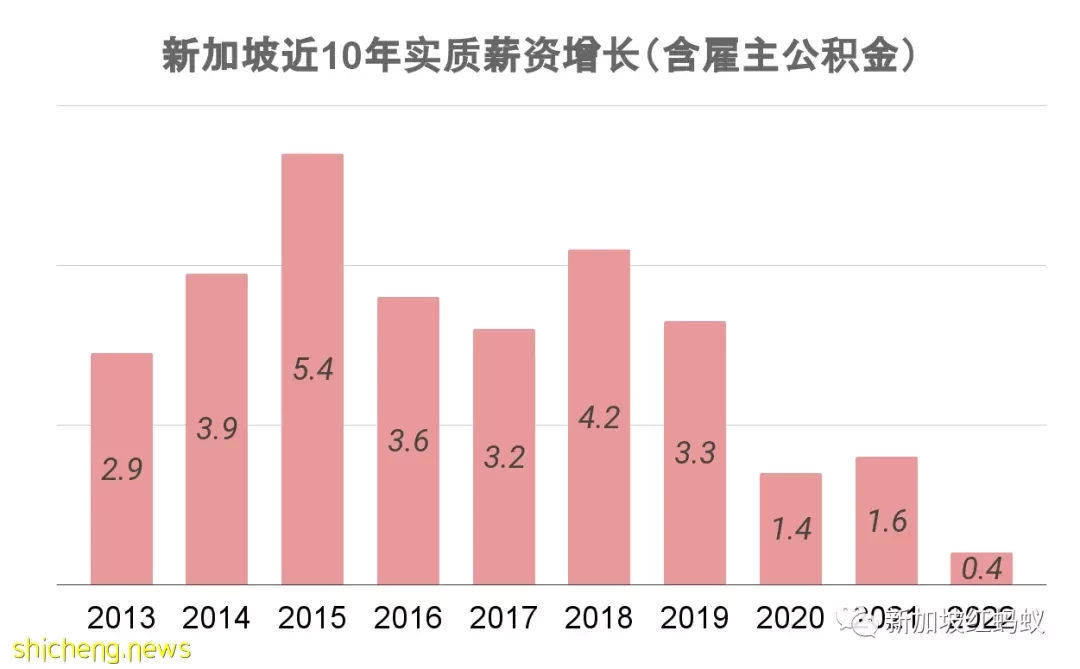

但納入通脹因素後,國人去年的實質薪資增長卻只有0.4%,是近十年最少。

兩個背道而馳的「之最」,反映了去年在高通脹衝擊下,國人加薪的幅度幾乎都被抵消,「漲了等於沒漲」,是千真萬確的感受。

(來源:新加坡統計局,製圖:紅螞蟻)

如果再扣除僱主公積金繳納額,本地2022年的實質薪資水平更是減少1%,這也是近10年來的首次出現下滑。

換句話說,本地「打工族」能帶回家的工資,相較過去,反而只能購買到更少的商品及服務。

生活上有比過去更吃不消之感,顯然並非心理作用,也不是新加坡人「愛投訴」。

新加坡不是唯一

新加坡不是唯一一個薪水「漲了等於沒漲」的國家,不少國家也面臨一樣的難題。

根據經濟合作與發展組織(OECD)的數據,七大工業國(G7)的實質薪資在2022年下滑了3.9%。

其中,全球最大經濟體美國的實質薪資更是在2022年慘跌6%。

全球經濟在經歷疫情後短暫恢復榮景後,煩人的高通脹很快找上門。各國相繼加息抗通脹,反作用力可能造成經濟陷入衰退的警告,又讓人如坐針氈。

新加坡經濟去年仍保持增長,勞動市場更是頻頻處於「缺人」狀況,導致僱主們為了吸引員工而開出誘人薪資,因此才會出現前述名義薪資增長創10年新高的現象。

縱然如此,本地實質薪資增長尚且差強人意,更讓人擔心,若經濟衰退真的不幸來襲,實質薪資是否會不進則退。

去年開始來襲的高通脹讓不少國人叫苦。(聯合早報)

新加坡上一次實質薪資下滑還得追朔到2012年,當時全球經濟陷入寒冬,本地實質薪資下降了0.4%。

實質薪資若長期積弱不振,意味著一國之民的生活品質提升空間有限。

更糟的是,實質薪資若呈下滑趨勢,則意味著人民的生活品質每況愈下。

當局務必正視本地實質薪資增長放緩,並設法解決,避免近一年來已深受物價上漲所苦的國人,面臨錢更不夠用的窘境。