久遠的故事

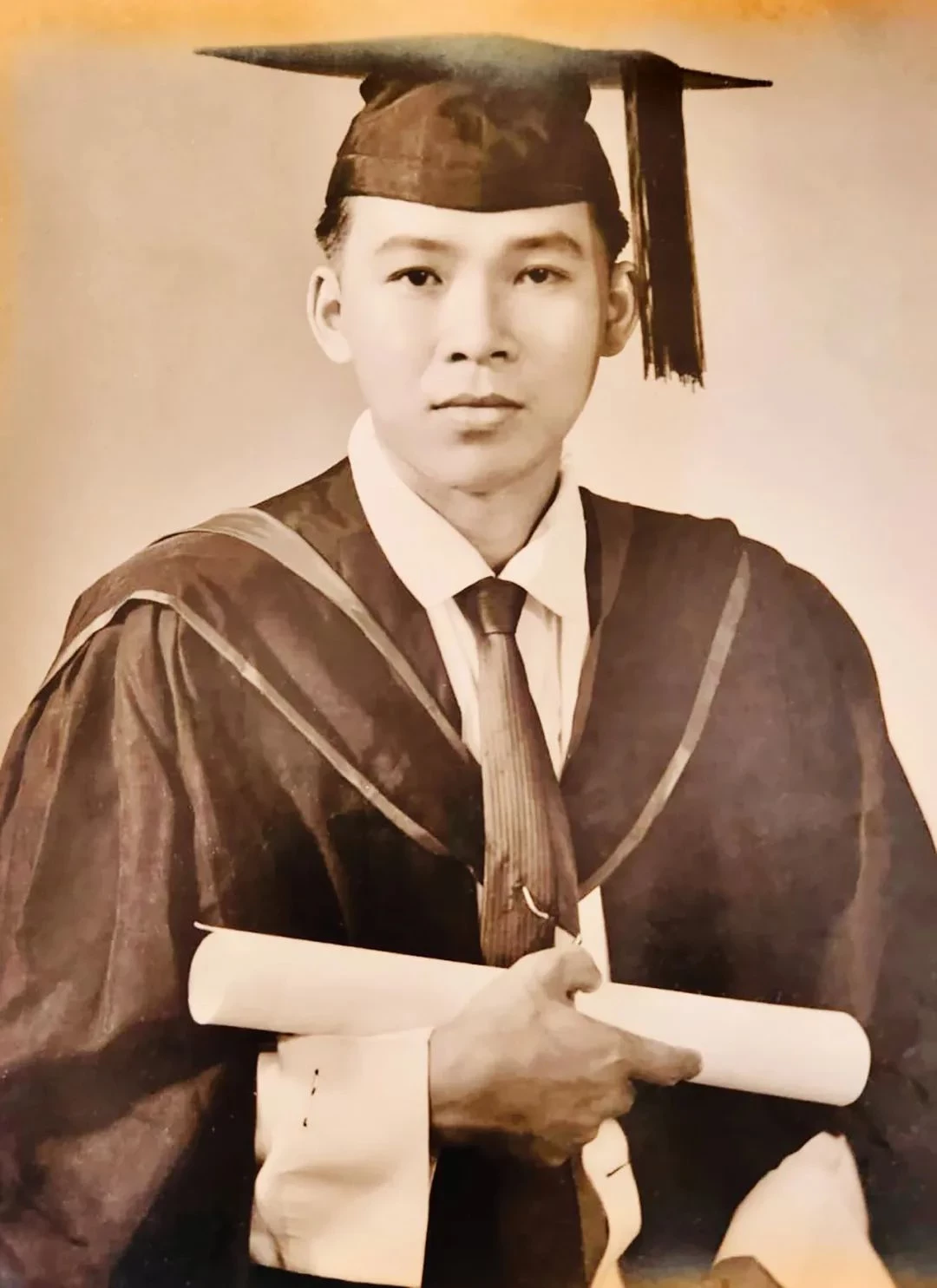

▲梁明廣

1929年5月24日上午10時許(農曆己巳年己巳月己巳日己巳時),海南瓊海牛宿坡村,一個男孩呱呱墜地,他瘦瘦小小,但哭聲震天。「梁家有後了!」育有兩個女兒的父親梁文質面露喜色,母親陳西則長長地舒了一口氣。

父親給兒子取名明廣。明廣百日之後,人到中年的梁文質即告別妻子兒女南下新加坡謀生。丈夫離開後,撫養明廣長大成人似乎成了母親唯一的寄託。自明廣會走路之後,她的雙眼總是盯著兒子的雙腳。「短命啊!短命啊!怎麼腳跟總不著地呢?要改啊!要改啊!」她不斷地嘆息,不斷地嘮叨著。

1935年,母親帶著六歲的兒子自海口乘船南下新加坡跟丈夫團聚,兩個女兒則留在了海南。

文學啟蒙

母親把明廣帶到獅城安頓下來後的第一件事,就是找算命先生為兒子算命,得知兒子能活到79歲時,做母親的總算放下心來。那時他們一家三口租住在今書城角頭維多利亞旅店斜對面一間店屋的二樓。明廣的父親任職於一家匯款公司,他賺錢不是很多,但養家餬口倒也不成問題。

1936年,七歲的明廣入讀住家附近的中華公學。雖然不曾接受過任何形式的學前教育,但明廣喜愛上學讀書是不爭的事實。他的各科成績都很不錯,華文尤其突出。小明廣吃過晚餐後,總喜歡跑去樓下聽一位叔叔說書,《三國演義》《水滸傳》等古典名著大半從這位叔叔嘴裡聽來。直到今天,他還記得叔叔告訴他,寫作文要像講故事一樣。這應該是他最初的文學啟蒙。

小學高年級時,明廣開始大量接觸《南洋商報》之類的現代讀物,文學創作的種子在他的心頭悄然萌發。後來得知一位老師的丈夫供職《南洋商報》時,他的心頭仿佛開了一扇亮窗(多年之後,這位叫做薛殘白的文學前輩成了明廣的同事)。

除了博覽群書,此時的明廣也開始用手中的筆描畫起自己的文學夢來。

但小學剛一畢業,文學少年梁明廣的美夢即被日本人的槍炮聲打斷,後來的三年零八個月里,他只好跟隨父母逃去楊厝港親戚家避難。

投稿《南洋商報》

抗戰勝利後的次年,明廣入讀公教中學。此時他們一家已搬至奎因街三馬路,學校跟他家之間僅僅隔著一個聯絡所。

父母對於明廣的學業從不過問,事實上,性格獨立的明廣根本無需他們操心。課餘時間裡,除了學校圖書館,他也是友誼書局及長河書局的常客,書局老闆跟這位喜愛讀書的小弟弟早已成了老熟人。「好好讀書,長大後一定有出息。」他們常常這樣對他說。

大量閱讀使得明廣的語文根底愈加深厚,眼界愈加開闊,寫作能力也遠遠超越同齡人。時任校長姚國華的哥哥姚任父一直擔任明廣的華文老師,他讓作文寫得頂呱呱的明廣負責辦壁報,雖然只是收集整理同學們的習作並貼在壁報欄里,但對明廣來說,這是一種信任,更是一種鼓勵。

剛一進入中學,明廣即以完顏藉(「藉」同「借」)、黎騷、矛修等為筆名投稿《南洋商報》「商余」版。他的詩歌、散文、雜談及影評深受時任副刊主編彭松濤的賞識,作家夢對他來說似乎不再遙遠。

此時的明廣已不再伸手向父母要錢,他的稿費足夠自己零花及繳交學費了。

入職報館

1950年,明廣高中畢業,次年,正在求職的他得知《南洋商報》的姊妹報——《南方晚報》正在招聘記者,欣然前往報名參加考試。

一個月後,《南洋商報》本坡新聞版編輯張匡人先生及馬來西亞新聞版編輯石光華先生專程前來明廣家報喜,並要他在一個月後前往報館報到。

成為《南方晚報》見習記者後的一個星期,明廣接到第一份差事:採訪一個青年跳樓自殺的新聞。後來,他用一首題為《故事》的詩作完成了該新聞報道。這種別具一格的新聞報道形式為他的職業生涯開啟了甚為精彩的一筆,也展示了青年梁明廣的與眾不同。

五年之後,由《南方晚報》轉入《南洋商報》做電訊翻譯及國際新聞版主編的明廣聽聞南洋大學開課在即,突然萌生了入大學深造的念頭。而此時的他肩負著養家餬口的重任,若貿然辭工,即使考入南大,學費也沒有著落。兩難之下,明廣只好硬著頭皮前往烏節路拜見素未謀面的《南洋商報》老闆李玉榮(李先生同時也是義大利汽車飛霞在新加坡的總代理,他的車行位於烏節路),當李玉榮聽明廣說想要保留報館的工作,同時入南大深造之時,他稱讚明廣有志氣,不但答應讓他半工半讀,還讓他到自己的車廠分期付款(免息)購一輛飛霞汽車代步。

後來,明廣通過了入學考試,被南洋大學現代語言文學系錄取,他駕著自己的新車,白天載著四位同學(分攤車油費)去南大上課,晚上到報館做夜班編輯。此外,他還兼任星華公學的華文老師。

就這樣,身兼二職又要兼顧學業的明廣以全新的姿態踏入自己人生道路上的又一個里程。

推動現代主義文學運動

明廣入南大攻讀的是歐美文學,並非華文文學。之所以如此,是因為他覺得自己已有牢固的華文基礎,英文則相對薄弱,是需要加強的環節。在南大接觸到的歐美文學在他心中埋下了現代主義的種子,成為他日後推動現代主義文學運動的奠基石。

▲梁明廣畢業照

大學畢業後,明廣繼續負責《南洋商報》國際新聞版,同時醉心於文學創作。1967年,《南洋商報》副刊編輯楊守默(杏影)病逝,他主編的《青年文藝》由偏愛文學的明廣接手(兼差),明廣將《青年文藝》易名為《文藝》,並在創刊日(1967年2月8日)發表《文藝版的二不主義》,提出不分地域、不分階層徵集優秀文學作品的主張。1968年1月1日,他在《南洋商報·新年特刊》發表長文《一九六八年第一聲雞啼的時候》,表示舊文藝手法已不足以描述時代與個人內心複雜的情感,鼓勵寫作者尋找新的表現方式,大力推進現代主義文學風潮。

新年的第一聲雞啼,激起了強烈的迴響,《文藝》成為最多本地作家發表試驗性作品的園地,陳瑞獻、南子、英培安等現代派詩人的作品受到力捧。一向不喜跟其他寫作者結交的明廣也跟他們有了往來,尤其跟陳瑞獻成了莫逆之交。

1971年,梁明廣與陳瑞獻聯手在《南洋商報》主編《文叢》版,大量轉載國外優秀作品,同時也接受投稿,內容涉及政治及文學,注重趣味性,頗受讀者歡迎。1978至1983年,梁明廣主編了《咖啡座》,內容涉及笑話及閒談,活潑生動的風格令讀者耳目一新。

1983年,《南洋商報》和《星洲日報》合併為《聯合早報》,之後,梁明廣在《聯合早報》「言論」版及「四方八面」版開設了專欄《笑談天下》及《胡文亂墨》。前者為政論,後者為雜談,這兩個專欄使得他的現代主義文風得以盡情揮灑。

1992年,年逾花甲的梁明廣離開了報館,他的專欄也隨之叫停。

梁明廣文集

七八年前的某一日,《新明日報》總編輯潘正鐳問創意圈出版社總編輯方桂香是否有梁明廣的代表作《填鴨》,他要送台灣學者朋友作研究之用。《填鴨》是1972年陳瑞獻為梁明廣選編設計出版的文集,列入陳瑞獻主編的《蕉風文叢4》。

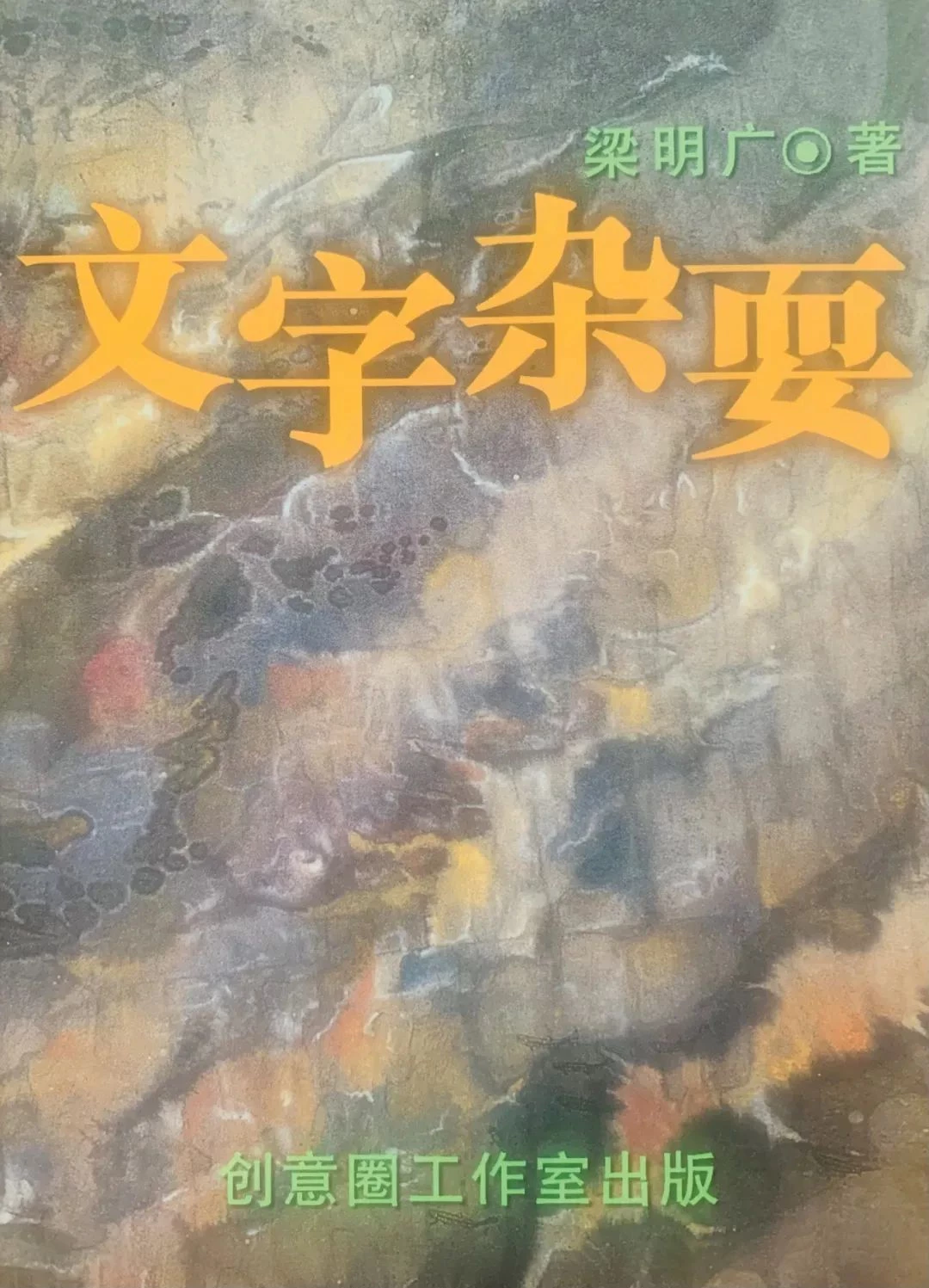

方桂香回說她只有2003年為梁明廣編輯出版的《文字雜耍》,且僅剩幾本樣書存檔。潘轉而問梁是否存有此書,梁的答案是否定的。潘後來也發現國家圖書館「陳瑞獻藏室」里的《填鴨》也僅剩一本。

▲梁明廣《文字雜耍》

自青年時期起即受梁明廣賞識的陳瑞獻得知此事後,請潘正鐳協助,把梁明廣當年在《聯合早報》「四方八面」及「言論」版的專欄文章盡數找出來。校審過後,又托方桂香把這些文章連同絕版的《填鴨》以及《文字雜耍》以外的零散篇章彙集成專集出版。除了承擔所有的費用,封面設計也由陳瑞獻親自操刀。

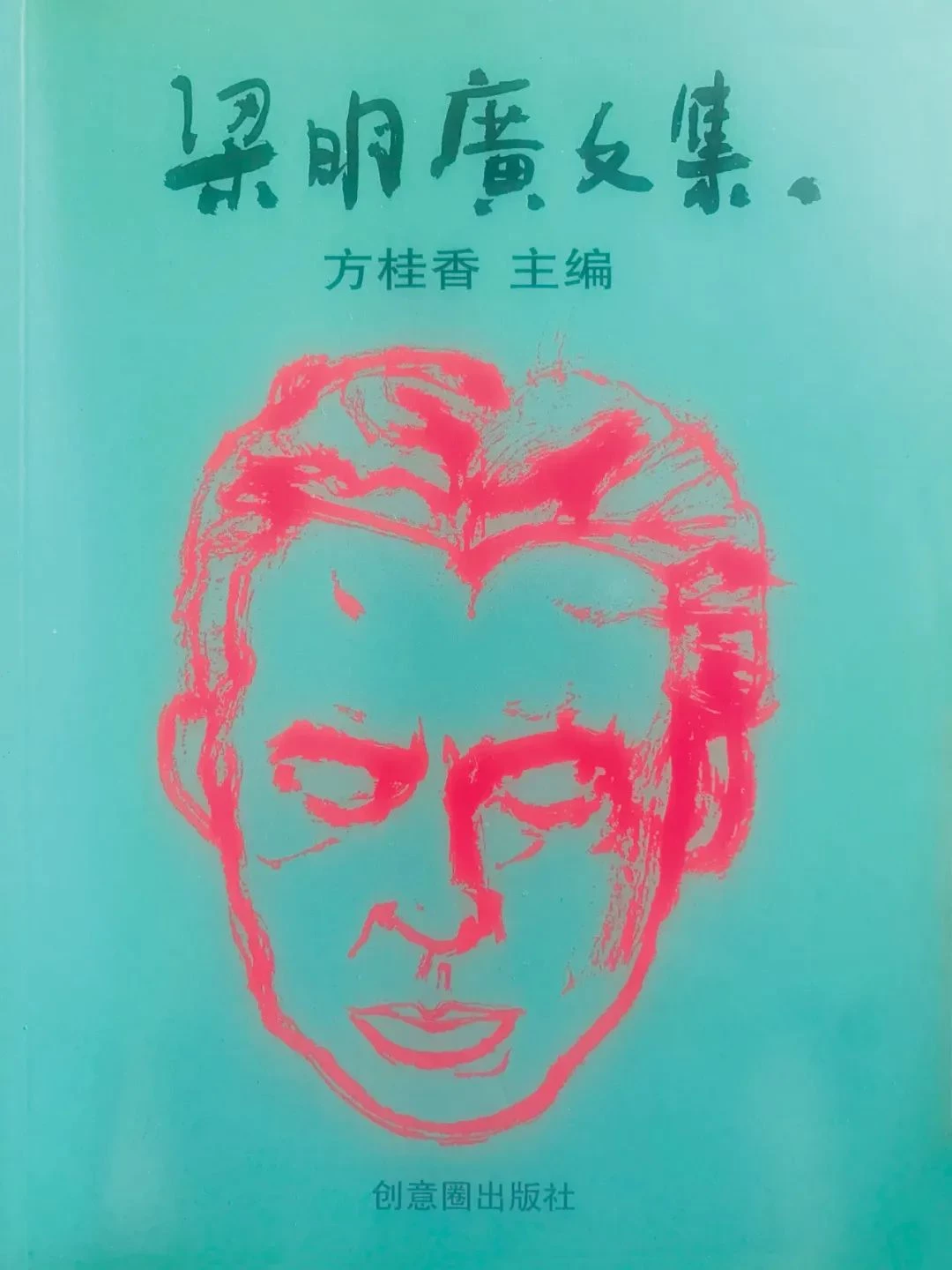

▲梁明廣文集一

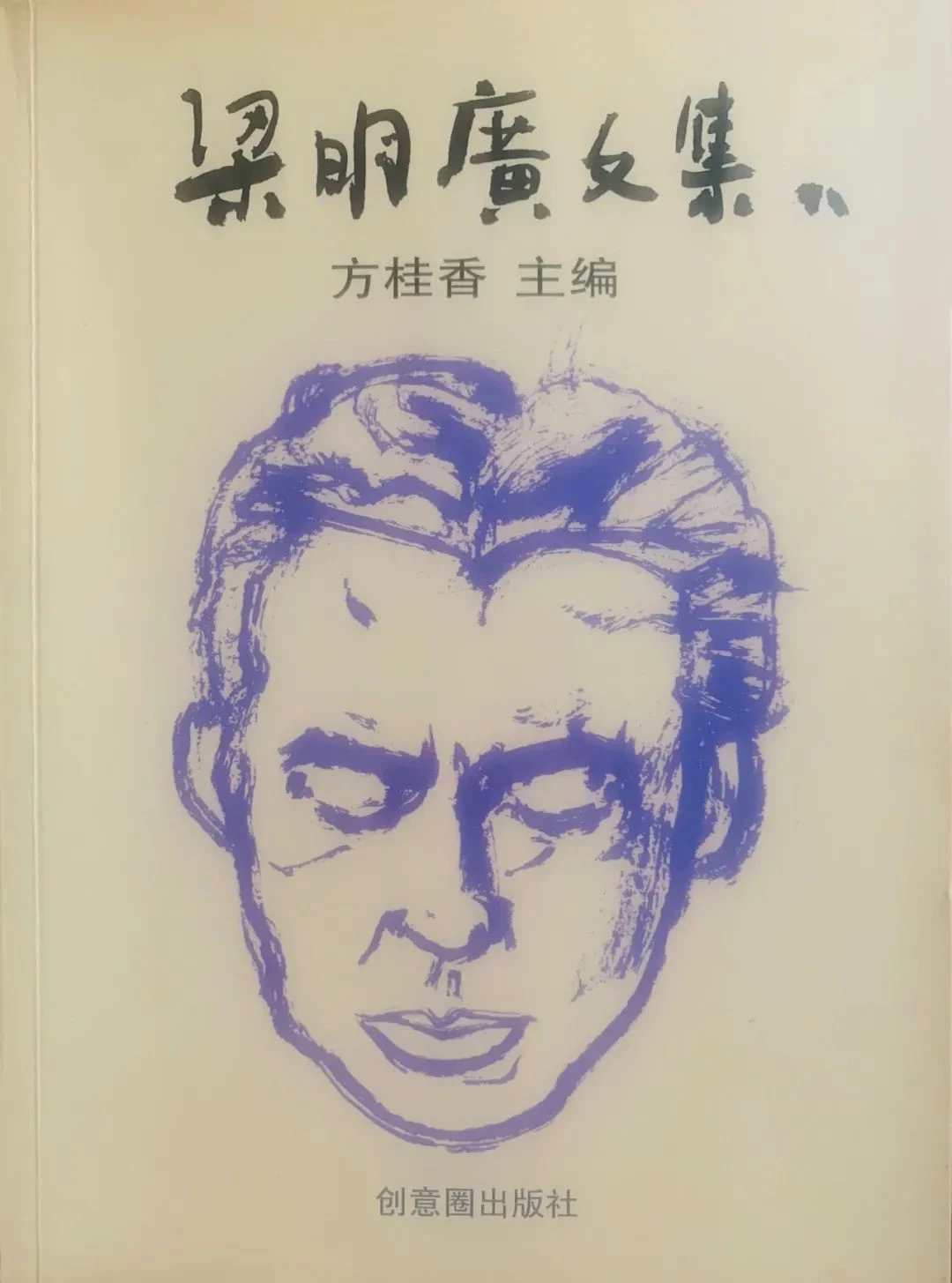

2017年9月,一套三冊的《梁明廣文集》問世:《梁明廣文集1》保留《填鴨》原貌,卷末另收三篇短序;《梁明廣文集2》與《梁明廣文集3》收錄了《文字雜耍》之外的所有篇章。

▲梁明廣文集二

總計1052頁的《梁明廣文集》,加上之前出版的《文字雜耍》,梁明廣所有發表過的文章得以完善存留。

天時地利人和,老報人再無遺憾。

淡出文壇

自1992年退休之後,梁明廣很快便淡出了文壇,名利地位對他來說成了過眼雲煙。

「退了就是退了。」無執念,不戀棧。喝茶、聊天、健身、卡拉OK,飢來吃飯困來眠。

他還是會常常想起那位說書的叔叔。雖然自認講故事的功夫不到家,但他相信這個真實的故事定能世代流傳。他也常常想起母親找人給自己算命的事,批書上的79早已成了過去,很快也就能摸到97了。「老而不死是為賊」,他笑了,淡淡地笑了。

灑脫而通透,溫潤且恆久。

「古玉之光」,陳瑞獻說的。

後記

三年前的某個周末,受秦淮夫妻之邀,跟另一半一起參加了一個飯局。席間聽到梁明廣三個字,另一半雙目放光,附在我的耳邊說他在早報言論版讀過對方的政論,寫得好極了。飯畢,他攛掇我過去打招呼並要求採訪,還替我要了對方的電話號碼存在自己的手機里。

「梁老先生的年紀很大了,你得抓緊時間。」另一半不時念叨一下,但我終是沒膽量直接打電話過去。直至完成別人幫忙聯繫好的幾位老作家的專訪,才發現梁老先生的手機號碼在另一半的舊手機里,而那部舊手機因螢幕毀壞已不知丟去了哪裡。

於是只好請寒川幫忙,一番好事多磨後,終於在一個陰雨霏霏的星期日近傍晚時分,走進了94高齡的老作家的廳堂。

老人家聽力退化,但頭腦靈光,採訪還算順利。準備離開時,他拿出四本書供我參閱,其一是1972年版的《填鴨》,其實只是夾在一起的一疊複印件,泛黃的封面銹跡斑斑,讓人想起「故紙堆」三個字。另外三本分別是2003年版的《文字雜耍》及2017年版的《梁明廣文集》1和2(缺3),沒辦法,這就是他手頭的全部。

後來的兩三天裡,梁明廣那件「高古素雕大璧」忽而觸我心弦,忽而入我夢間,那四溢的色漿斑斕了我的天空。

他長壽的秘訣,或許就藏在那大璧里。

(作者為本刊特約記者、冰心文學獎首獎得主)