肚子餓的時候,才會走到這裡。路口總聚集了興高采烈排隊著的食客,等待瑞春的深夜點心。年輕的人群,隨著夜色漸濃漸稠密。這是一條能解決食慾的街道,突然蓬勃的慾望,總能快速找到釋放的出口。

德斯加路有名的深夜食堂

這條小路,隔三差五,就冒出一間格格不入的咖啡館或精品雪糕店,夾雜在日常而不起眼的店鋪中。惡名昭彰的街道,逐漸引來了時髦的鄰居,時髦的鄰居甚至覺得正是它的壞名聲,讓這個選址顯得獨一無二。這個過程有個極為高雅的名字--紳士化。它們讓街道精彩了,還是讓街道變得無趣?如果這裡的原住民聽到,願意接受這樣有點高不可攀的演化嗎?我在不久前落戶於此的Aphrodite手工雪糕店裡品嘗名為Aphrodite的雪糕,這是希臘神話中掌管性愛和愛情神祗,藍紋奶酪混搭巧克力,十足重口味,正如這條街道,屬於它的性愛和愛情也是重口味的。

這家德斯加路上的雪糕店的評價很高,口味獨特。

當你停止了變化,你就不會被看見了,這是一座用變化來刷存在感的城市。變化,是悄然無聲的。只有當你開始注意的時候,它們就不見了。它的慢,有著翻天覆地的能量。我經常光顧的二手店突然就沒了,老闆說租金起了,租不起了;那些在街角兀自凋零的店屋,被相中後重新裝修,時間以分分秒秒月月年年,在此灌溉的斑駁,一一被驅逐了。門面上的建造年份1903被醒目的刷出來,當它的現在有價值,它的過去就會被到重視。

德斯加路上也有波斯拜火教的會址 一個店面,整成光鮮亮麗的樣子,不會再有人關注它的過去。現在它自豪的運用沉浸式的多媒體手段,來訴說這個街區的故事,布展空間裡有設計精美的看板絢麗的燈光,有動人富有戲劇性的敘述方式,點到為止但已經足以令人滿意的資料收集,吸引了不少年輕人前來參觀。沉浸式,聽起來蠻詭異的,我們不就已經在這條街道嗎?不就已經沉浸其中了嗎?或許我們需要一種更安全更乾淨更適合打卡的方式,才能沉浸在齷齪複雜的世界裡。

街道還在,店卻前仆後繼的存在和消亡。變,才是永恆,但現在,這些嬗遞都是十分短暫的。變,並不可怕,變成什麼才令人憂心。 (2)

下午四點鐘,陽光還在巡邏街道,但一早就拋棄了後巷,無法吸納陽光的斑駁和苔蘚,也顯得懨懨欲睡。老去的女子的妝容,塗上厚厚一層粉,抓緊鬆懈了的皮膚,卻只能紛紛剝落,沒人能抵達這些亘古不變的法則。

這裡才是德斯加路(Desker Road)最精彩的地方,但它並沒有名字,像地圖上的一根頭髮不需要名字,但知道的人會知道。如果沒有這條毫不起眼的小巷子,德斯加路將是那麼蒼白,正如這裡的任何一條小路。

由惹蘭勿剎遁入德斯加路,經過組屋前無人氣的小遊樂場,拐入小巷前,店屋一側的牆上坐鎮著色彩斑斕的巨幅壁畫,為了吸引路人而畫,以幾個意象大致勾勒了街區的歷史,比如靠鸚鵡擺攤算命的印族老人,這些前朝遺事是創作者和觀賞者都熱愛的題材,像瘟疫一樣傳染到街頭巷尾的牆面上,人們似乎能由這些簡單的懷舊氣息中找到力量,卻不是在它們還沒消失前極力呵護。當我們長大以後才能理解童年的樂趣。 而這裡最不需要就是注視的目光。

我開始放慢腳步,讓自己顯得自在,像是這裡的常客,而不是觀光客。巷子口對著巷裡是一個頗具規模的神龕,供奉著大伯公諸神,小巷子的頭尾兩端都有神祗,有守護土地的大伯公,也有慈悲為懷的觀世音,人間的永恆的苦難短暫的歡愉都看在眼裡。他們是來保佑的,還是以悲憫之心旁觀?

如一枚掉落的葉片,有想不被人注意的計算,我小心翼翼的走著。我住在附近200米外的組屋,但這畢竟不是我熟悉的地盤。我對它最淺薄的認識,和你一樣,都是通過新聞,道聽途說和以訛傳訛。人們喜歡聽的故事,其實也是別人不斷複述的故事,這讓他們覺得自己的認知準確無誤。當我們習慣用一種方式來講或聽故事,就容不下其他的故事了。

什麼時候,新聞事件成了一條街道的身份證,它最值得人們信賴的履歷?正如我所有旅行出發前的準備,都是由網絡檢索啟程的。我先在網上認識某某景點的身世,如它擁有多少個世界第一,投資了多少多少億,每年有多少天文數字的訪客,然後才親身的體驗它可以有多乏味,還不如這條街精彩。

瀏覽這些新聞,我像是在閱讀小說。確實在我過去精心布置的生活里從未有謾罵群毆的人群、賣來路不名的壯陽藥和性玩具的店鋪、警察突擊掃蕩等情節,它的墮落和頹廢是更高等級的,只能出現在港產的黑幫電影里。其中有一則令人匪夷所思的新聞,有喬裝為變性人的扒手,順走嫖客的錢包,這究竟是誰想出來的伎倆,最荒謬的戲劇在此上演也會顯得貼近生活。

我可以用較為典雅的方式搜索這條街道。比如談談它過去的歷史,及名字的由來。這是我習慣的,也覺得舒服和可以輕易勝任的方式。

德斯加路的名字來自Henry Desker(1826-1898)。他於1840年代末從馬六甲移居新加坡,他們的祖先來自葡萄牙,在大航海時代,到了馬六甲,是和當地女子通婚後生下的後裔,也是南洋地區最早的歐亞裔。Henry Desker是新加坡開埠時期最成功的肉類供應商之一,並在小印度設有屠宰場,也曾經在附近擁有不少房產。Henry Desker樂善好施,資助了不少天主教學府。但即使是以古典的方式,通過賣肉這樣的行當,我們也能找到這條路由過去到現在的聯繫。肉是這條路的靈魂嗎?

為了避免讓自己看起來太像一個獵奇的旅客(雖然我確實是),我還是假裝隨意的東瞧西看,用我遊覽阿姆斯特丹的紅燈區的步履和眼神。將近7點了,後巷逐漸熱鬧了,一種欲蓋彌彰的熱鬧。在這白天和黑夜交接的時刻,最為曖昧,曖昧才有想像空間。一些角色可以退下了,一些才開始登場。

小巷子才是這個街區的血脈,不斷輸出迸發而野蠻的生命力,這其實是一條後巷,在羅威路(Rowell Road)和德斯加路之間低調的存在著,背對背的店屋其後門都能通往此處。後巷的設計有實際的功能,能防火,也能解決生理衛生問題,早年的店屋都沒有廁所,人們在木桶辦好事後,每天早上在挑糞車來收集夜香之前,把木桶就放在後巷,讓工人清除。見不得光,臭氣熏天。這些空間原有的設計,就是想要藏污納垢。

在街巷裡所見的一切,其實也是極為尋常之物,比如被人丟棄的手推車、跑步機、斑駁裂縫裡長出來的勃勃生命,但它們一旦出現在這條後巷,和後巷的居民和過客有了聯結,就似乎顯得與眾不同,有了全新的象徵意義。一隻死相慘烈的老鼠,身體已經消失了一大半,應該是被烏鴉慢慢一塊塊的叼走,但沒人願意為它善後,任由那肉身慢慢腐爛。有生命的,沒生命的,都是被遺忘的,被遺棄的。

店屋的後門成了後巷的正門,人們打開門做生意,架子上是情趣用品甚至來歷不明的春藥,在燈光暗淡中擺賣著蕩漾的被允諾的生機。還能瞥見一雙雙勉強的煙視媚行,一具具的身體坐在房子內長長的走廊里,那些衰老的五官,鏤刻了腐蝕性極強的光陰,形成了更明顯的溝壑,多了分明的陰影,那似乎是生活最不想讓人見識到的眾多分身之一。

我急忙別過臉去,下意識的腳步加快,我想迴避些什麼?有人在巷子裡喚我,我反而趕緊加快幾步,接著就是高昂的咒罵,不要叫就不要來。我很快就走到小巷子的另一端,突然和觀世音慈悲的眼神對望,我由她淡然的微笑中,似乎得到救贖,才一剎那,我就回到了煙火鼎盛的人間,街角的咖啡店燈火通明光影綽綽,人們舉杯暢飲,看起來不像真的。

那是疫情發生前的事情了,小巷裡依舊還有春天,殘紅更褪色。人氣早大不如前,但那些曖昧,那些無法被具體形容的氣息和心跳,依舊在。

(3)

我曾經以一種羞於啟齒的方式來認識德斯加路,有很長一段時間,我甚至連說出這路名都覺得沒必要,甚至尷尬,好像說出來,它就和我有了聯繫一樣。雖然這一切是合法和天經地義的。

不說出來,它就不存在,畢竟有多少機會,讓你需要說出這個路名,直到這個路名和你生活街區的範圍越來越靠近的時候,才有機會在這條路來回走動,甚至越走越深入,才發現這也沒什麼,不就是別人的生活,它和自己的,本質上沒有差異。

或許這條路,是認識這座城市的方法之一,正如那些不能說不願說不想說不敢說的欲言又止的故事,在曖昧中繼續被誤解和誤讀,但誰能在混沌不清的畫面中,找到通往出口的那一道曙光呢?

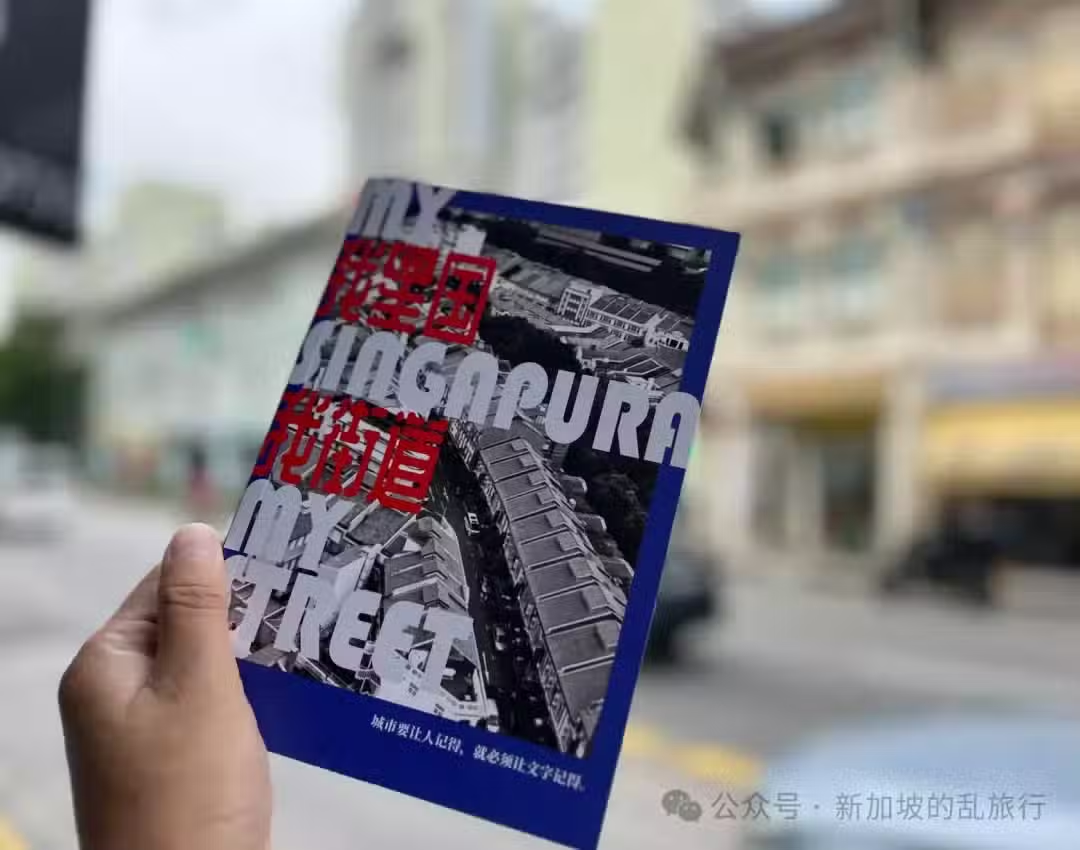

本文收錄在《我星國我街道》,可以在新加坡各大書店買到。 關於作者

葉孝忠,前《孤獨星球》指南出版人,新加坡《聯合早報》專欄作者,新加坡作家節中文活動策展人,目前從事教書、出版和寫作等。

他出版的暢銷書《食遇》《12345》分別書寫新加坡人文和美食,曾入圍新加坡文學獎。他也是新加坡國立大學的高級講師。

他的最新作品《野鄰居》,書寫本地生態,並獲得新加坡藝術理事會的贊助,將於2025年4月出版。 我們經常舉辦一些新加坡的小眾另類游,感興趣的朋友,可以掃碼加好友,了解詳情。