(新加坡訊)新加坡10歲女童患罕見先天性腸衰竭,前後長達8年通過靜脈注射輸入營養液,父親今年4月捐出自己1.6米的小腸,女童在進行高難度的小腸移植手術後,得以重獲新生。

2013年,10歲的王薈瑄在鷹閣醫院出生。第二天,她還沒排便引起醫生擔憂,到了第三天,醫生為她做了X光檢查後發現腸道梗阻,決定開刀了解情況。

王薈瑄的父親王祈喃(50歲)和母親楊銀湘(47歲)昨早接受新加坡《新明日報》訪問。楊銀湘透露,女兒從出生起就被指小腸無法吸收營養,不能正常進食,必須依賴全腸外營養(Total Parenteral Nutrition,簡稱TPN),將營養液注射入靜脈。

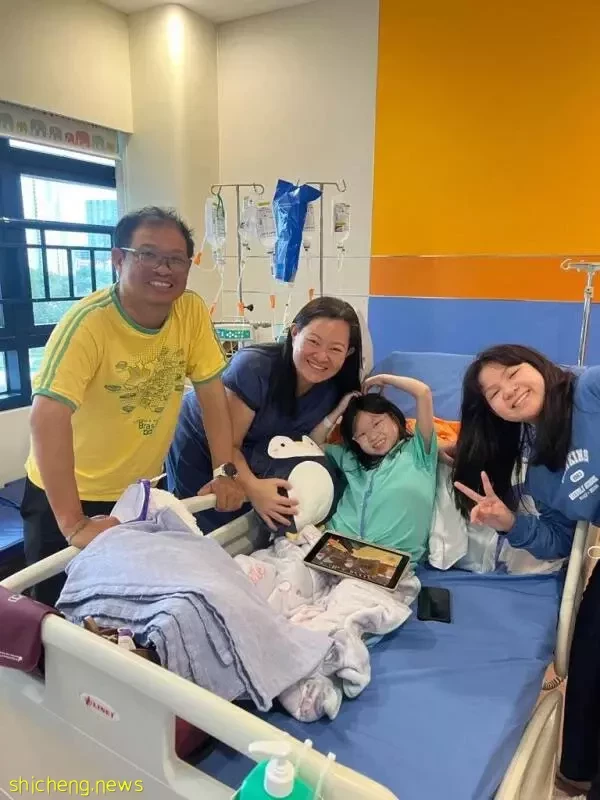

王祈喃(左起)、楊銀湘和二女兒在小女兒王薈瑄(右2)的病床前陪伴。(受訪者提供)

「女兒剛出世那幾年,這個罕見的病症無法診斷,我們四處求醫,問了英、美、澳、日本等10多位國家的專家,也沒有得到診斷或治療方式。直到2017年,這個病症才有正式名稱:假性腸梗阻(CIPO)。」

楊銀湘坦言,由於病症罕見、在本地幾乎沒有先例,她和丈夫本就一頭霧水,還要面對親朋的疑問,十分沮喪。

隨著王薈瑄成長,TPN逐漸難以滿足她身體需要的營養,長期的靜脈注射也讓她的血管越發脆弱。

為了進出醫院治療,上小四的薈瑄也常要缺課,幸得同學幫她補課才免留級。

後來,夫妻得知高難度的小腸移植手術可能救女兒一命,王祈喃配對成功,為女兒捐出自己1.6米的小腸。

「一路看女兒飽受病痛折磨卻很懂事,有時晚上都不用我們陪,我真的很心痛。只要可以,每個爸爸都會這樣做。」

今年4月2日,父女倆同時接受總共長達10小時的小腸捐獻和移植手術。術後,王祈喃瀉了一個多月肚子,且不能食用油膩食物,但逐漸能恢復正常。王薈瑄則在恢復觀察期,每周仍需要入院接受內窺鏡檢查。

據了解,王薈瑄是當地小腸移植手術的第二例。

費用逾25萬

手術由來自國內外三家頂尖醫院的醫生操刀,費用達25萬元。

楊銀湘說,經歷兩次「彩排」後,手術計劃進行的一周前,才得到衛生部的批准。

「我很感謝竹腳婦幼醫院和新加坡中央醫院的多學科團隊,以及特意從美國杜克大學到訪的移植外科醫生Debra L.

Sudan教授。共計約80人的醫護團隊促成了手術的成功。」

她透露,時至今日,薈瑄出現任何狀況,都可以和Sudan教授越洋連線諮詢。

不過,由於小腸移植手術在本地仍屬於試點計劃、因此不被終身健保涵蓋。

「單單這個手術的費用就預計25萬元。薈瑄過去的治療和藥物的費用不可計數,我們最多只享50%的津貼。」

移植器官手術成功

移植器官手術成功,國會議長陳川仁發文為她加油祝福。

也是馬林百列集選區議員的陳川仁5月24日在面書發帖,祝賀小居民薈瑄得到爸爸的器官捐獻,在竹腳婦幼醫院順利進行移植手術。

陳川仁在帖文中說,他是在一次的家訪中認識這家人,之後跟他們保持聯絡,也開始和醫院以及衛生部溝通。「對於患有罕見病症、尤其是從出生起生活質量就受影響的病患而言,絕非易事。」

看到薈瑄術後的狀態,他表示激動。「這是新的生命,整個世界都在等著你!」