(新加坡讯)新加坡10岁女童患罕见先天性肠衰竭,前后长达8年通过静脉注射输入营养液,父亲今年4月捐出自己1.6米的小肠,女童在进行高难度的小肠移植手术后,得以重获新生。

2013年,10岁的王荟瑄在鹰阁医院出生。第二天,她还没排便引起医生担忧,到了第三天,医生为她做了X光检查后发现肠道梗阻,决定开刀了解情况。

王荟瑄的父亲王祈喃(50岁)和母亲杨银湘(47岁)昨早接受新加坡《新明日报》访问。杨银湘透露,女儿从出生起就被指小肠无法吸收营养,不能正常进食,必须依赖全肠外营养(Total Parenteral Nutrition,简称TPN),将营养液注射入静脉。

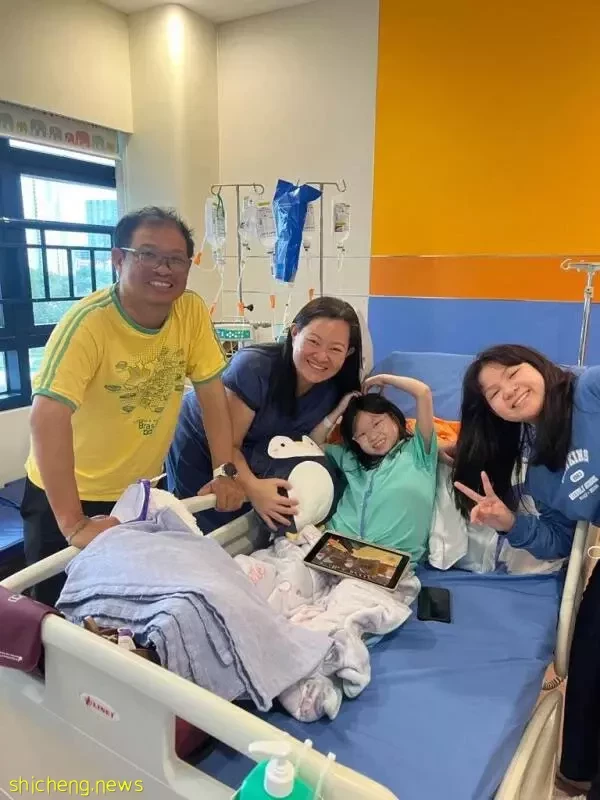

王祈喃(左起)、杨银湘和二女儿在小女儿王荟瑄(右2)的病床前陪伴。(受访者提供)

“女儿刚出世那几年,这个罕见的病症无法诊断,我们四处求医,问了英、美、澳、日本等10多位国家的专家,也没有得到诊断或治疗方式。直到2017年,这个病症才有正式名称:假性肠梗阻(CIPO)。”

杨银湘坦言,由于病症罕见、在本地几乎没有先例,她和丈夫本就一头雾水,还要面对亲朋的疑问,十分沮丧。

随着王荟瑄成长,TPN逐渐难以满足她身体需要的营养,长期的静脉注射也让她的血管越发脆弱。

为了进出医院治疗,上小四的荟瑄也常要缺课,幸得同学帮她补课才免留级。

后来,夫妻得知高难度的小肠移植手术可能救女儿一命,王祈喃配对成功,为女儿捐出自己1.6米的小肠。

“一路看女儿饱受病痛折磨却很懂事,有时晚上都不用我们陪,我真的很心痛。只要可以,每个爸爸都会这样做。”

今年4月2日,父女俩同时接受总共长达10小时的小肠捐献和移植手术。术后,王祈喃泻了一个多月肚子,且不能食用油腻食物,但逐渐能恢复正常。王荟瑄则在恢复观察期,每周仍需要入院接受内窥镜检查。

据了解,王荟瑄是当地小肠移植手术的第二例。

费用逾25万

手术由来自国内外三家顶尖医院的医生操刀,费用达25万元。

杨银湘说,经历两次“彩排”后,手术计划进行的一周前,才得到卫生部的批准。

“我很感谢竹脚妇幼医院和新加坡中央医院的多学科团队,以及特意从美国杜克大学到访的移植外科医生Debra L.

Sudan教授。共计约80人的医护团队促成了手术的成功。”

她透露,时至今日,荟瑄出现任何状况,都可以和Sudan教授越洋连线咨询。

不过,由于小肠移植手术在本地仍属于试点计划、因此不被终身健保涵盖。

“单单这个手术的费用就预计25万元。荟瑄过去的治疗和药物的费用不可计数,我们最多只享50%的津贴。”

移植器官手术成功

移植器官手术成功,国会议长陈川仁发文为她加油祝福。

也是马林百列集选区议员的陈川仁5月24日在面书发帖,祝贺小居民荟瑄得到爸爸的器官捐献,在竹脚妇幼医院顺利进行移植手术。

陈川仁在帖文中说,他是在一次的家访中认识这家人,之后跟他们保持联络,也开始和医院以及卫生部沟通。“对于患有罕见病症、尤其是从出生起生活质量就受影响的病患而言,绝非易事。”

看到荟瑄术后的状态,他表示激动。“这是新的生命,整个世界都在等着你!”