本地調查發現個子越矮的女性,患上骨質疏鬆症的機率越高。由於本地華族女性一般較為瘦小,跌倒出現髖部骨折的機率也因此比其他種族的女性高出近一倍。

新加坡國立大學醫院分析了3萬6000名在2010年至2017年之間,因跌倒髖部骨折(hip fracture)進入本地醫院的病人。當中,華族女性出現髖部骨折的機率比馬來族和印族女性分別高出四成和九成。

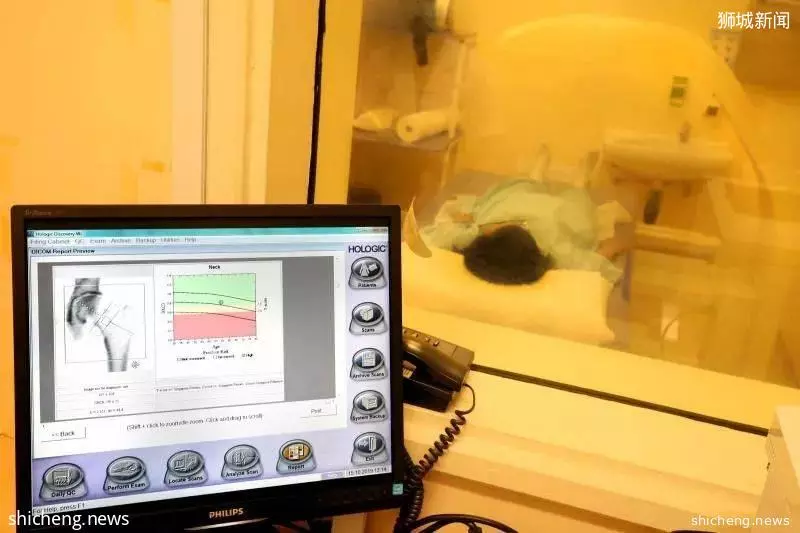

黃玉冰(臥床者)約四年前進行檢查評估骨骼礦物質密度,發現患有骨質疏鬆症,她如今定期服藥避免病情惡化。

進行這項調查的國立大學醫院婦產科高級顧問醫生楊有亮教授解釋,這主要因為本地華族女性人口普遍上年齡偏高、個子也較瘦小,而這些因素都會增加骨質疏鬆症風險,以致跌倒時更容易造成髖部骨折。若排除體重和年齡等因素,華族和馬來族的風險其實相似,但仍不及印族來得低。

身高也是新發現的另一個骨質疏鬆症風險因素。國大醫院針對1200多名亞洲中年女性的另一項調查發現,身高每少10公分,骨礦物質密度(bone mineral density)就會減少0.03%。骨礦物質密度越少,患上骨質疏鬆症的風險也更高。

楊有亮解釋,這是因為高個子的骨骼長期習慣承受更大負擔,因此一般上較為強壯。然而,他坦承身高並非最重要的風險因素,一個人的重量或身體質量指數(Body Mass Index,也稱BMI)則更為關鍵,BMI指數每增加1點,骨礦物質密度會加強1.6%。

他建議BMI低、個子矮小、已停經的華族女性可進行雙能X線吸收測定術(DXA)評估骨骼礦物質密度,因為她們的患病風險較高。

隨著我國人口老齡化,本地整體的髖部骨折人數從2000年的1487起,增加至前年的2729起。儘管如此,每10萬名華族婦女的髖部骨折率,過去17年卻減少了近兩成,是各種族中唯一出現下跌趨勢的。楊有亮認為,這可歸因於人們對骨質疏鬆症的意識提高,也更積極服用骨質疏鬆藥物。

在2015年被診斷患骨質疏鬆症的黃玉冰(56歲,行政人員)已開始服藥避免病情惡化。

她曾經服用荷爾蒙藥物,但因不喜歡該藥物的副作用而擅自停藥兩年,直到去年再次檢查時發現情況惡化,她決定再次服藥,這次選擇服用鈣片和注射藥物。

她透露:「我有一名70多歲的女親戚跌倒髖部骨折後,體能始終沒完全恢復。她非常擔心再次跌倒,甚至不敢出門,生活素質顯著下降。我不希望自己也面對同樣情況,所以寧可及早治療,並定期運動。」