我們都學過一個生理知識:人類的平均體溫是37℃(攝氏度)。

蟻粉知道這個標準是誰定的嗎?

是由一名德國醫生Carl Wunderlich在1868年,即155年前提出的。

他當時為所接診的2萬5000名病人測量了上百萬次體溫,收集到的體溫從35.6℃到37.5℃不等,再把這些數據平均起來,得出的就是37℃的平均數。他同時也定義38℃的體溫為可能發熱了。

歐美醫生效仿他的做法後發現,歐美地區人民的正常體溫同樣為攝氏37度,因此一直延用至今。

但近年來,許多科學家頻頻挑戰昔日的權威,想要證明人類體溫在不斷下降,37℃已成為歷史。

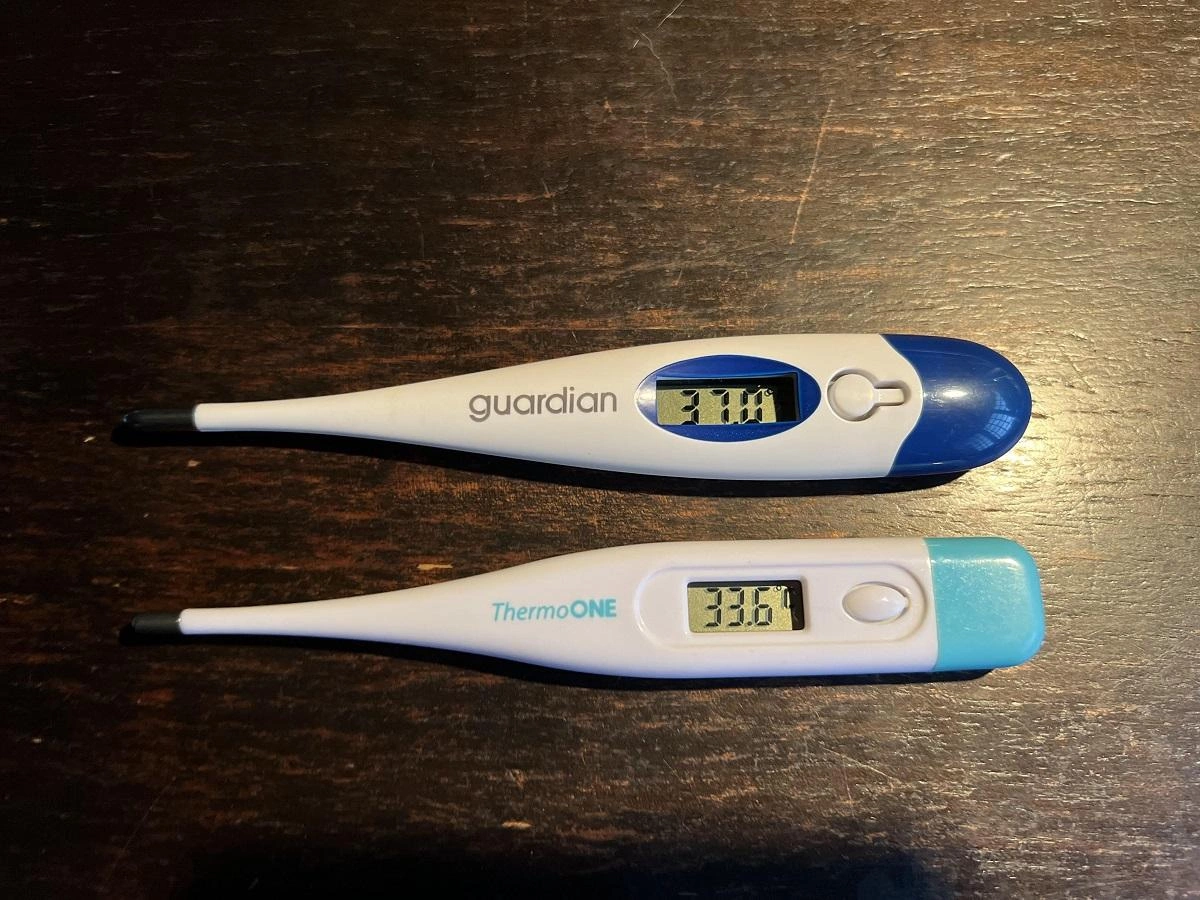

最新的研究報告在今年9月出爐,該研究在2008年至2017年期間收集了超過12萬6000人的體溫,得出人體平均體溫約36.6℃的結論。

2017年英國醫學期刊BMJ也做過類似的研究,同樣發現人類平均體溫為36.6℃。

研究體溫的專家對人類平均體溫隨著時間的推移人不斷下降的原因,以及這對診斷髮燒和感染是否會影響,持不同的看法。

德國醫生的數據一開始就不靠譜?

一些研究人員認為,Carl Wunderlich的數據可能存在偏差,導因可能是測量法的問題。他當時使用的測溫度方法和標準,與我們今天的大不相同。

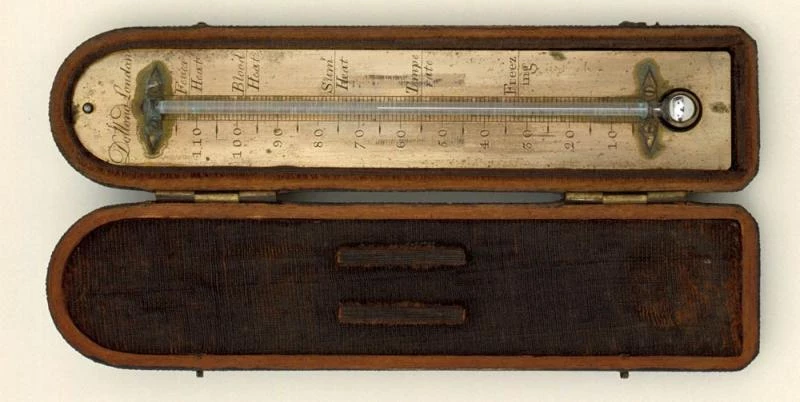

據知,當時測量體溫普遍使用的是腋下測量法。他是使用一英尺(30.48厘米)長的水銀溫度計,需要病人夾在腋下20分鐘,才能得出結果。

美國費城的一座博物館裡,還保存了一根當年的水銀溫度計。馬里蘭大學醫學院教授 Philip Mackowiak 就曾用它進行了測試,發現它比現代的溫度計要高出約0.8℃。

19世紀的水銀溫度計。(sciencelearn.org)

另外,還有很多因素可以影響測量的結果。

例如,一天中的不同時間測試、室外氣溫是熱還是冷、女性在經期及懷孕期間的體溫較高、運動過後測試、甚至是剛剛吃了什麼或喝了什麼東西後測試,都可能影響體溫。

已經有研究證明,直腸溫度高於口腔溫度,而口腔溫度高於皮膚(如腋下)讀數。讀數也可能因溫度計而異,得取決於它們是如何校準的。

這麼說來,也許37℃這個全球公認的平均體溫,從一開始就是不靠譜的?

人類體溫下降,可能是我們比祖先更健康了

一些研究員認為,人類平均體溫在不斷下降,是有科學依據的。

負責領導9月發布的人類體溫研究的史丹福醫學院的醫學、流行病學和人口健康教授Julie Parsonnet博士認為,我們的體溫下降,可能是因為我們很幸運地比以前的人類更健康了。

以往,由於衛生條件較差,人類容易產生炎症,炎症會加快人的新陳代謝,導致體溫升高。如今隨著醫療技術的發展,人的炎症減少了,體溫自然就下去了。

Julie教授說,在德國醫生Carl的樣本中,可能有許多人由於輕度炎症而導致體溫略有升高。

自19世紀以來,感染治療的改善、更好的牙科護理,以及他汀類藥物(statins)和非類固醇抗炎藥的開發和使用,都可能導致炎症個案下降,進而降低了人們的平均體溫。

緩解發燒症狀的班納杜和撲熱息痛(paracetamol)退燒藥。(海峽時報)既然平均體溫不是37攝氏度,那究竟是多少?

接受《紐約時報》採訪的專家們一致認為,37攝氏度不應再被視為人類體溫的普遍標準。

美國西奈山伊坎醫學院(Icahn School of medicine)的醫學教授Waleed Javaid博士在2019年發表了一篇關於體溫的論文。

他說,不應該把平均體溫降低一度左右(36.6),而應該給出一個範圍,一個可以涵蓋不同性別和年齡的人在體溫上的自然變化的範圍。因為女性跑步時的體溫往往比男性稍高,而老年人跑步時則比年輕人體溫來得低。

此外,每個人的體溫在一天的不同時段是有波動的,通常在早上最低,在傍晚時最高。

Waleed教授說,就像心率有一個範圍,血壓有一個範圍,體溫也應該有個範圍。

那多少攝氏度才算髮燒?

用於退燒的退燒貼。(海峽時報)

如果我們重新定義「正常」人體溫度,那多少攝氏度才算異常呢?

目前在新加坡,被認為是「異常」的溫度,取決於一個人的年齡和測量溫度的位置。

對於年齡較大的兒童和成人,發燒的定義是口腔溫度在37.8至39.4攝氏度之間,而需要醫療關注的發燒定義,則是口腔溫度在39.5攝氏度或以上。

如果是腋下溫度,高於37.5℃時就被認為是發燒。

在健康的新生兒中,少於三個月大的嬰兒,直腸溫度在38℃或以上就屬於發燒。

在3至36個月大的兒童中,發燒的定義是直腸溫度在38至39攝氏度之間。如果孩子無感染症狀卻發熱,那麼直腸溫度達到或高於39℃的發燒就急需關注了。

據美國疾病控制與預防中心,38度及以上的溫度屬於發燒。

但如果人體的平均體溫較低,那麼屬於發燒的溫度會不會也有可能較低?

Julie醫生希望日後可以看到更個性化的發燒確診方法,即醫生根據病人與自己平時的體溫基準進行比較,這樣就不會遺漏那些發低燒的病患了。

她分享個案時說,家婆患有心臟感染,花了好幾個月都沒有得到診斷,因為她體溫在37攝氏度左右,被認為沒有發燒。可是,就她的年齡而言,37度已屬於不正常體溫了。

Philip醫生認為,如果可以實現個性化的發燒確診方法,當然是好的。但考慮到醫生和護士的時間限制,這是不現實的。

他和Waleed醫生也不擔心由於目前的溫度標準而錯過低燒個案的可能性。

他們認為,與其改變發燒的定義,更好的解決辦法可能是減少對發燒這個症狀重視,將其視為眾多症狀之一。

如果體溫很高,這是很重要的信息,但不應該是唯一關注的症狀。其實,這個建議許多醫生已經這麼做了,它不僅適用於醫生,也適用於父母。

紅螞蟻平常的體溫就在36.5度左右,有時甚至更低。通常體溫到了37攝氏度時,雖然在醫學上不算髮燒,但已經感覺很不舒服了。

其實自己的身體自己最清楚,覺得不舒服時去看醫生或問醫生准沒錯。