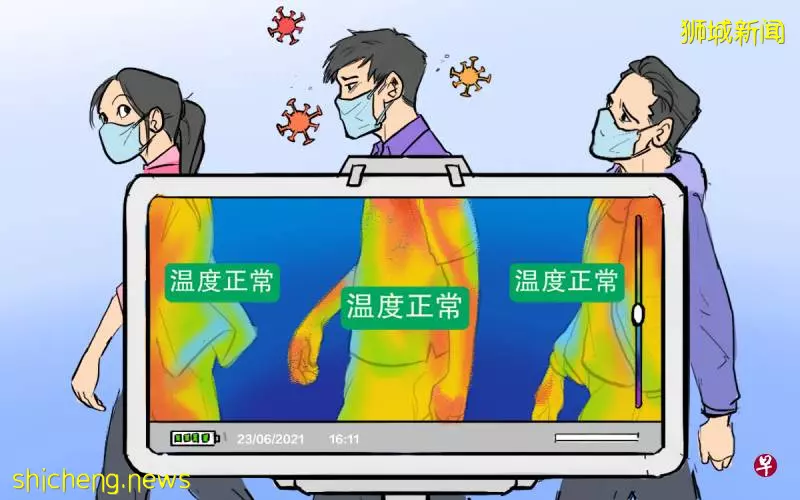

公共場所的體溫檢測儀已經讓許多人習以為常了,但用它來篩查潛在確診病患到底多有效?發燒是否還是預測冠病的有力指標?

新加坡總理夫人何晶日前在面簿上發文指出,體溫檢測儀或許在2003年沙斯時期起到一定防疫效用,但是在如今的冠病時期,無症狀感染者不會發燒,潛伏期感染者也不會發燒,而一旦患者出現發燒症狀,病毒的傳播性其實已經開始減弱。

何晶認為體溫檢測儀已經不合時宜;人們每次與體溫檢測儀接觸,都在製造不必要的感染風險。

這篇面簿貼文獲得了不少網友的點贊和轉發,因為它觸及到了一個問題:在公共空間的防疫手段上,我們是否太「墨守成規」,過於依賴沙斯時期的老方法?

紅外線體溫檢測儀準確嗎?

要測出冠病確診者,最精準的方法是採用聚合酶鏈式反應(PCR)檢測,其次才是抗原快速檢測(Antigen Rapid Test)和血清檢測等。若不進行這類檢測,要在公共空間裡從人群中找出潛在病患,手段其實有限。

世界衛生組織就曾發文說明,在機場的入口和出口設立體溫檢測儀並不能有效地阻止冠病傳播,因為無症狀感染者和潛伏期感染者很難被體溫檢測儀檢測出來。因此,採用體溫檢測儀其實是事倍功半的舉措。相比之下,向國際旅客索取聯絡信息、填寫健康申明,才能更有效地判斷病毒傳播的風險,並且有助於病患的追蹤。

在新加坡,「合力追蹤」應用和防疫器已成為當局追蹤、框列和隔離潛在病患的主要工具。

美國約翰斯·霍普金斯大學和馬里蘭大學在2020年底的研究報告也顯示,非接觸式的紅外線體溫檢測儀在檢測病毒攜帶者時有許多局限。報告指出,這類紅外線體溫檢測儀只是在檢測額頭表面的體溫,但皮膚的膚色、汗水和妝容都會影響檢測的準確性,環境氣溫、人們距離檢測儀太遠或太近,以及人們的年齡、性別和正在服用的藥物,這些都會在不同程度上影響體溫測量。

冠病和發燒不能畫等號

另一方面,即使是入院就診的冠病患者當中也未必會出現發燒症狀。據《紐約時報》報道,2019年春,紐約有近6000名冠病患者被送往北岸-長島猶太裔醫療集團的醫院,其中只有30%在入院時出現了發燒症狀。

中國也做過類似的研究,在1000名於2020年1月被送往中國30個省市552家醫院的患者當中,研究團隊發現只有44%的患者在入院時出現了較高體溫。但研究也顯示,88%的病患在住院期間曾出現過發燒的情況。

除了發燒,冠病已出現其他更常見症狀

我們知道冠病的常見症狀包括咳嗽、發燒、失去味覺和嗅覺,但是從2020年3月開始研究冠病症狀的英國非盈利倡議ZOE Covid Symptom Study指出,隨著冠病不斷衍生出新的變異毒株,冠病的症狀也出現了不同的變化。

該研究通過手機應用向全球多達400萬人收取信息,由健康科學公司ZOE、倫敦國王學院和英國國民保健署的研究團隊進行冠病感染相關的研究分析。

領導該研究的是倫敦國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特(Tim Spector),他在今年6月9日發布視頻解釋德爾塔(Delta)冠病變種病毒的症狀時指出,自今年5月以來,他們發現冠病患者出現的最常見症狀與早前的觀察有所不同。

原稱B16172的德爾塔變種病毒,目前是新加坡的主要病毒株。

根據斯佩克特的研究,德爾塔變種病毒最常見的冠病症狀依次是:頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、發燒和咳嗽。斯佩克特教授也指出,咳嗽症狀正在變得越來越少,失去味覺和嗅覺的症狀也已經不在五大最常見症狀之列。

斯佩克特也發現,僅憑咳嗽、發燒、失去味覺和嗅覺這三個症狀,只能發現69%有症狀的病例。但若將疲憊、頭痛、喉嚨痛和腹瀉等七大症狀包括在內,就可以發現96%有症狀的病例。

這些常見症狀有些更加輕微,也更近似於感冒,這意味著我們須要更加小心,不要錯以為自己只是得了感冒而掉以輕心。隨著變異毒株帶來新的症狀,我們也須不斷更新對病毒的認識,尋找更有效的預測方法。

記者:卞和 製圖:盧芳楷 白羽翔