編者按:電視生涯42年,人生跑道上奔馳不懈的42個春秋,不論我是助導、統籌,或者是資料撰稿,我皆與觀眾同在,在娛樂中開心,在開心中度過青春年華,值得用一生去珍惜。

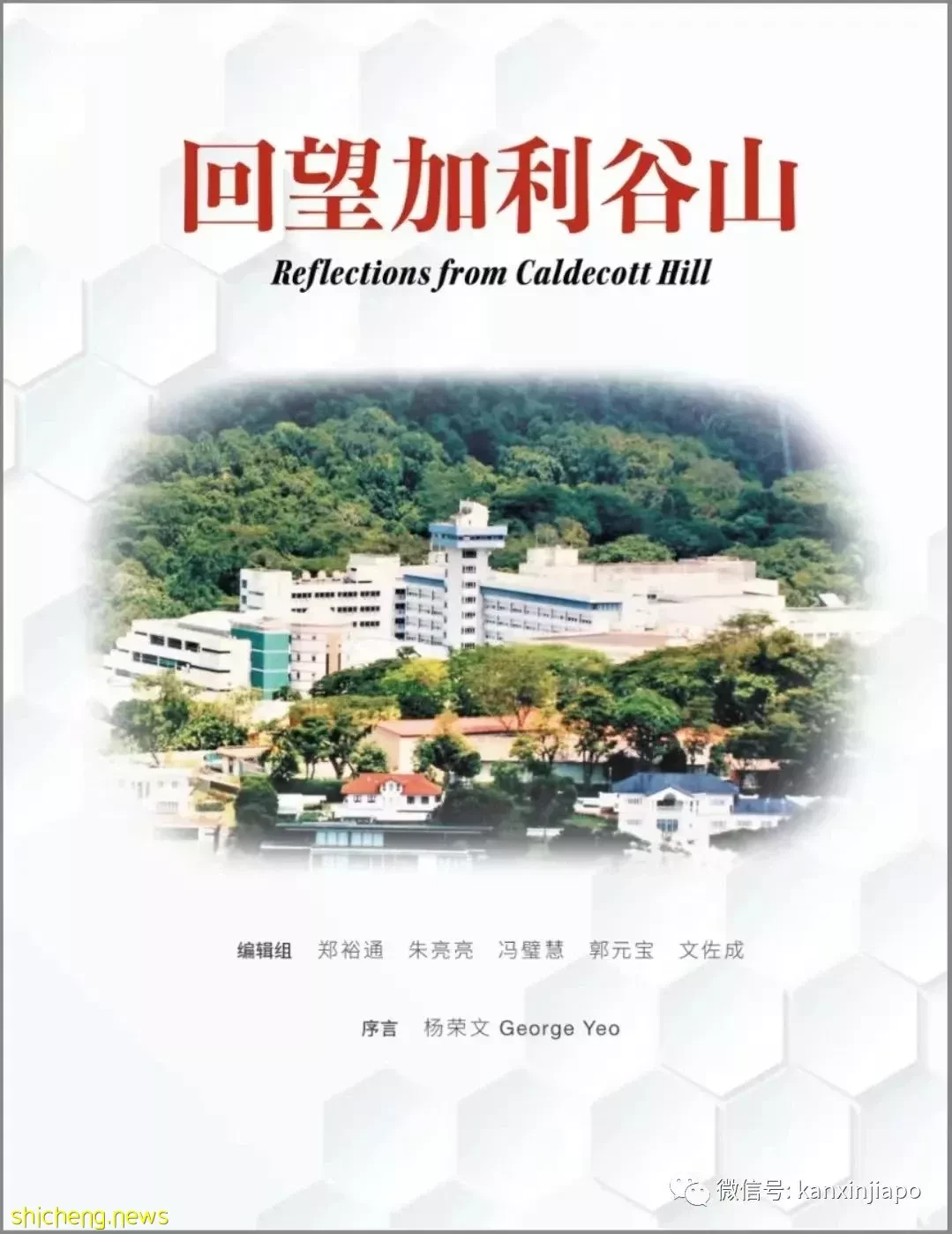

本文出自世界科技出版社出版的《回望加利谷山》一書。

·陳美育 Tan Bee Geok

回想起1979年2月5日,我邁開自信的步伐上山,還記得當時滿心期待地從湯申路口的車站下車,沿途看見花圃、豪宅,還有犬叫聲,抬頭可望見碩果纍纍的榴槤和紅毛丹,我滿心歡喜地繼續向前,走向我的人生新目標——加利谷山上的 Radio & Television Singapore !

抵達RTS 新加坡廣播電視台接待處,換了證件後直抵TV Building 三樓,叩見一臉威嚴的電視總監林興導。後來才發現,這個樓層的同事,個個文采洋溢、學識廣博。我先後又拜見了李明芬、曾鵬鯤、蔡萱、蕭之滄、郭元寶、姜劍靈等等資深電視前輩,他們個個溫文爾雅,禮貌待人。

洪淑珍Daphne Hong 是助導的大姐大,她無私地教導我各個工作細節,開啟了我助理導播的電視生涯。一步一腳印,大姐從鏡頭的學名入門,教導我們認識拍攝人物的鏡頭名稱;大特寫BCU、臉部特寫CU、胸部以上MCU、腰部以上MS、膝部以上MLS、全身 FS、遠鏡頭 LS 等等;景物鏡頭則分近景、中景、全景、遠景等等;在攝影鏡頭方面,由於攝影機的腳架裝有輪子,可以推動,往左、右、上、下移動,當然攝影機也可以不動而變換鏡頭,讓主題在特寫範圍內變化。這些鏡頭名稱,身為助導的我們必須勤練熟悉,才能在拍攝過程中,精準地將導播所要求的鏡頭一一提示攝影師。在電視綜藝節目中,鏡頭運用十分重要,每一個取鏡、每一個角度,都可以構成一幅音樂畫面。製作團隊把攝錄工作當成一門藝術創作,紮實地去追尋心中的夢想,讓在家裡觀賞節目的觀眾,能夠感受鏡頭效果所折射出的藝術魅力和美學。

在錄影之前,我們也必須要下單準備好錄像帶。當年採用的「膠捲軸」,十分厚重, 一直到90年代才開始採用體積比較輕便的磁帶。對比今天這個自由媒體的時代,在步驟上已經沒有這麼複雜了。

時光荏苒,真情不變,在電視台的專業成長曆程,它是我生命長廊里一幅美麗的畫卷。電視演變的軌跡——從黑白到彩色的轉變、從傳統媒體到新媒體的轉型、千禧年的媒體分家(報業控股成立U頻道)以及在2005年整合,電視名藝人也在空中像旋轉木馬般轉悠。

作者在新傳媒958城市頻道播報榕語新聞。

推動文化傳承,不讓我們曾經熟悉的「鄉音」與我們漸行漸遠,在10年前我也加入方言播報的行列,我在空中廣播,為福州人播報新聞。

作者(右一)在2016年新傳媒開放日與同事在加利谷山街景留影。

加利谷山的電視生涯,在我心中留下永恆的回憶;2008年我報讀北京師範大學的「漢語言文學系」,並在2012年考獲學士,很榮幸能得到頂級上司梁露明(Do- reen Neo)和林培琴(Lim Puay Keem)的提拔,讓我加入《黃金年華之斗歌競藝》工作團隊,擔任資料撰稿。為了讓話稿內容更加貼近參賽者的心境,我們頻密互動而建立了深厚的感情,還有,從來不缺席的現場觀眾(樂齡者),我們已經成了莫逆之交。

電視生涯42年,人生跑道上奔馳不懈的42個春秋,不論我是助導、統籌,或者是資料撰稿,我皆與觀眾同在,在娛樂中開心,在開心中度過青春年華,值得用一生去珍惜。

在芸芸眾生的大千世界裡,有聊不完的前塵往事,也有道不盡的喜悅與憂愁。我經歷、我成長,感恩公司讓我有不斷提升的機會,讓我展示小我價值、讓我找到了人生的座標。我,永遠銘記在心。

陳美育

作者簡介

陳美育1979年加入新加坡廣播電視台擔任助理導播,後升任為節目統籌、高級資料撰稿員,至2021年初退休。

《回望加利谷山》是第一本詳細記錄新加坡廣播電視發展史的重要中文書籍,是50多位曾在加利谷山新傳媒(MediaCorp)中文節目組的台前幕後人員撰寫的集體記憶,圖文並茂地講述了80年來發生在加利谷山(Caldecott Hill)的重大事件和許多不為人知的故事。

本書50個篇章分為八輯:統帥、先驅、廣播、新聞與時事、綜藝節目、華語戲劇、幕後大軍、熠熠星光,時間跨度從1942年日本占領新加坡時期一直到2016年新傳媒搬遷到緯壹科技城。真實地記錄了一批熱愛廣播電視事業的台前幕後人員,如何在摸索中學習,在學習中成長,從零開始不斷追求卓越;如何為觀眾製作更好更精彩的廣播和電視節目所付出的汗水和努力。