「東南亞支付賽道,已經越來越擁擠了。」一位中資背景的東南亞金融業務的服務商告訴霞光社。

東南亞網際網路電商和社交媒體的飛速發展,催生了越來越多的在線支付需求,尤其是東南亞疫情持續的三年,更像是給東南亞在線支付需求插上了加速器。這也使得更多國內支付品牌緊鑼密鼓布局出海並加速東南亞本地化。於是,出海公司、本地用戶、第三方錢包,以及與它們相關聯的數據服務和綜合金融服務,都在這一賽道里生長壯大,構成了東南亞諸國獨特的支付生態。

新加坡作為整個東南亞的金融中樞,在2022年的熱度居高不下,其中出海創投和熱錢涌動更是讓這裡「充斥著金錢的味道」。與東南亞獨特支付生態相關的「風口」很多,比如「先買後付」「跨境支付」「聚合支付」等等。

根據APP Annie數據,東南亞成為中國金融科技出海最熱門的「第一目的地」,市場占比達到了33.2%。而在其中,印度尼西亞又是東南亞國家中最熱門的金融科技出海熱土,其中消費金融占比最大。

而根據金融出海從業者的講述,東南亞國家,包括新加坡、印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等,目前的電子支付行業都「處於一個快速發展的階段」。不斷湧現的風口給支付出海帶來機會的同時,也使出海跨境支付服務這個行業越來越「卷」。

目前東南亞支付出海中有哪些賽道,這些賽道中都有哪些不同規模的玩家?目前行業的整體趨勢如何,痛點難點又在何處?這些東南亞支付出海的「先行者」和隨風而來的大小廠牌,都是如何進行本土化和開拓市場的?

雅加達最大商品批發零售市場ITC Mangga Dua

圖源:受訪者提供

東南亞支付「神仙打架」

「在印尼的小市場買點東西,你會發現櫃檯上花花綠綠放著好幾個收款碼—— 你看自己習慣用哪個隨便選。在越南掃碼支付也越來越普遍,但同樣支付選擇也是『稀碎』,付錢時碼多到眼花。」旅居馬來西亞、越南等東南亞國家的程陽告訴霞光社。

經過疫情這三年,東南亞人正在大量「告別現金」。

雖然線上支付正在流行,但東南亞支付環境中還有大量的「unbanked(不使用銀行服務)」和「underbanked(使用銀行服務不足)」人群。尤其在印尼、菲律賓、越南等地真正頻繁使用銀行服務的人口比例很低,使用信用卡比例更低。於是,當地衍生出許多「非銀行的」支付方式。

與國內情形不同的是,東南亞商店出示的「付款碼」不僅包括國內常見的「小藍(支付寶)」和「小綠(微信付款)」兩大選擇,根據不同國家當地情況,線上錢包花花綠綠一大堆,準備邁向無現金支付的東南亞顧客,每次付款都要經歷一次付款方式選擇。

東南亞整體的支付選擇雖多,但由於幾乎每個細分的當地支付場景都在做自己的電子錢包,導致這些支付品牌體量都不算太大,且其體量與支撐其使用場景的應用體量大小密切相關。

以印尼的to C端支付錢包市場為例,印尼號稱有「五大錢包」,分別是GoPay、DANA、OVO、ShopeePay和LinkAja。

本地常用且體量較大的本地服務線上支付手段有Gopay、OVO和DANA,常見的電商to C端線上支付手段有Shopee pay。根據InsightAsia數據,Gopay 是印尼人使用最廣泛的數字錢包,有71%的用戶曾經使用過GoPay。而在印尼排名第二的數字錢包品牌是OVO,有70%當地用戶使用過,略微不及GoPay。

但事實上,GoPay之所以在印尼覆蓋如此廣泛,是因為它背靠印尼第一「網際網路大廠」GoJek。

GoJek最初的核心本地服務是交通運輸——無論是你打摩托車、計程車,還是註冊騎手,都離不開GoJek。除此之外,其生態系統中還包括印尼最大外賣服務Go-Food,「快藥」服務Go-Med,新聞與娛樂服務gopaly和gotix,物流業務Go-Send和Go-Box等等。

所以在2016年GoJek推出內置支付程序Gopay之後,Gopay就憑藉著GoTo生態系統大量的用戶積累,逐步演變為印尼第一大體量的支付手段。

一位印尼市場的出海支付從業者把GoPay類比為「印尼微信支付」,因為它沒有自己獨立的APP,是依附於GoTo生態系統中使用的,正如微信支付也沒有獨立APP,依靠在微信的巨大用戶體量和習慣性中存在。

同樣,唯一能在印尼跟GoPay唱對台戲的,是背靠著成立於馬來西亞的超級應用巨頭Grab的OVO。Grab整個業務範圍能席捲整個東南亞,雖然旗下已經有了GrabPay,但2021年10月又收購了OVO股權,使得OVO成為Grab印尼網約車平台使用的主要電子錢包。

去年的WorldPay全球支付報告中也提到,「印尼電子商務日益發達,超級應用程式Grab和Gojek,推動了OVO等數字錢包的發展。」

圖源:Worldpay全球支付報告

「過去幾年印尼的支付用戶爭奪大戰一度很慘烈。」曾經在印尼本土從事投資的王雪告訴霞光社,「Gopay、OVO、DANA、LinkAja,甚至都推出了支付活動宣傳和折扣手段。」除了上文提到的背靠印尼大廠的Gopay和OVO,DANA和LinkAja的「身世」也非常有趣。

印尼本地支付平台LinkAja,被稱為「印尼國企」。最初由印尼四家國有銀行、印尼國家電信公司和印尼能源公司共同推出,支持它的是印尼國有的電信、交通、石化等大型國企,再加上整合了印尼許多銀行的官方渠道,所以具有獨特的競爭力。

而另一家被認為是「線上付款體驗感最好」的支付品牌DANA,背後則是國內出海大廠螞蟻金服。

DANA被稱為「印尼支付寶」,螞蟻集團從2016年就開始在東南亞布局金融科技出海,2016年,螞蟻和泰國支付企業Ascend Money達成合作,2017年又注資了菲律賓最大的電子錢包GCash,收購了新加坡支付服務helloPay,在印尼又與Emtek合資了DANA,主攻在線付款、線下門店付款、移動充值、帳單支付和分期支付等等。

除了螞蟻投資的東南亞本土支付,螞蟻旗下Alipay+的野心顯然更大。

事實上,Alipay+的標誌,在東南亞國家的消費場景中常常被看見。無論是購物商場、咖啡店還是各類電商零售,Alipay成為了國人在海外幾乎是最主要的電子錢包跨境支付場景。在去年的新加坡金融科技節(SFF)上,新加坡副總理兼財政部長黃循財還專門去螞蟻展台用Alipay+手機掃碼買了杯咖啡。

不同於DANA,Alipay+給自己的定位是「創新的跨境支付技術和營銷解決方案」,從消費者端轉移到了面向全球商戶。把東南亞的餐廳、便利店、酒店、計程車等本地商戶,和第三方錢包連結,接入花樣繁多的電子錢包,服務範疇更廣。

在東南亞支付市場上占有一席之地的出海品牌,除了Alipay+,還有Wechat、Atome,還有「東南亞小騰訊」Shopee旗下的ShopeePay、SeaMoney和SPayLater等線上支付、先買後付出海方案。

ShopeePay的支付廣告

東南亞六國,複雜的支付生態

大廠支付出海,往往盯上了當地的商家或消費者生意,例如網上購物、轉帳匯款、打車、外賣等本地服務,以及線上娛樂和線下支付等等。

而在本地需求之外,目前還有許多中國細分賽道出海支付品牌,服務於大量的中國出海企業的跨境收款需求。

「對於中國出海到東南亞的企業來說,任何一種支付方式都有一定的當地受眾,覆蓋出海企業的客戶群。錯過或不提供任何一種支付方式,都可能流失一定的市場份額。」為中國出海企業解決支付問題的阿張說。

總體來說,在廣義東南亞市場上比較廣泛應用的支付方式包括Grabpay、Gopay 、Paymaya、DANA、Xendit、Wise、Revolut、PayPal、Touch'n Go eWallet等等。但這只是一個很籠統的概況,實際上由於東南亞六國有著完全不同的支付生態,對於出海企業來說哪怕只是了解東南亞每個國家的支付生態,都是一個很費時的過程。

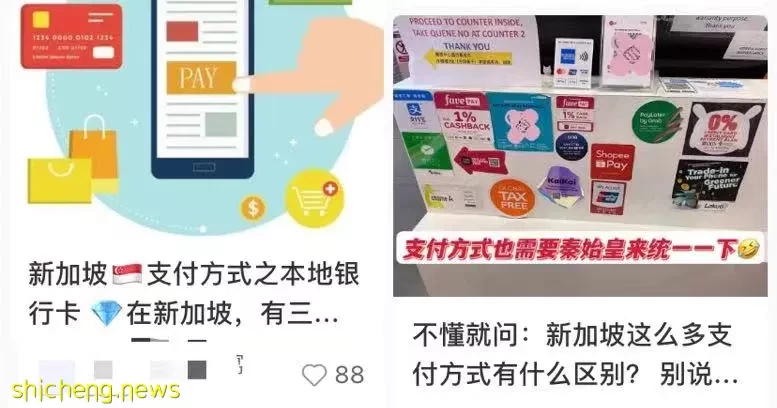

金融體系最為完善的新加坡,完全是「卡的天下」。當地政府主導的「PayNow」,可以直接通過電話號碼來轉帳,被許多小商戶用來布碼——在商店收銀台貼上電話,就可以讓消費者快速付款,也被認為是當前用戶體驗比較好的一個支付選擇。除此之外,Paylah!、GrabPay、FavePay等電子錢包也在新加坡比較常見。

新加坡的多元支付方式。圖源:小紅書

「新加坡的支付公司更看重便捷和附加服務,而不是特別注重financial inclusion(普惠金融),相對來說支付執照也比較難取得。」前PayPal新加坡員工Karen告訴霞光社。

在印尼最火的是上文提到的「五大錢包」,而在菲律賓,覆蓋率最高的兩個當地錢包「巨頭」則是Gcash和PayMaya。GCash是菲律賓最大的電子錢包應用,被稱為「菲律賓版支付寶」。其由菲律賓電信運營商Globe創立,其中還有螞蟻集團的出海技術資本輸出,是在菲律賓最為常見的「掃碼付」,轉帳充值和在線付款使用量極大。

由於大量菲律賓勞動力在其他國家作為勞務輸出,隔一段時間就要把薪水寄回菲律賓家人那裡,所以對於菲律賓當地人來說,跨境匯款也是一個比較常見的支付場景。

泰國支付賽道則呈現不同的情況,泰國有TrueMoney和LinePay兩大比較常見的電子錢包。用TrueMoney可以在泰國711便利店、全家便利店等場景直接支付消費。而泰國作為東南亞最早的移動支付推動者,當地政府也在大力支持並且推廣各種無現金的支付,例如也是通過電話號碼來進行轉帳的「PromptPay」。

在越南,MoMo、 ZaloPay、ViettelPay是三大比較常見的支付方式。MoMo是越南最大的線上支付品牌,市場占有率在70%以上,越南年輕人哪怕是手游充值、買機票電影票,用的最多的都是MoMo。最近幾年,越南市場更為開放,當地政府也在大力推廣並發放一批支付執照。

馬來西亞最火的本地錢包,叫「Touch'n Go eWallet」。作為馬來西亞本地最大錢包,「Touch'n Go eWallet」的投資方是東南亞出海電商平台Lazada。去年年中,Lazada領投了1.68億美元,這一合作也給Lazada馬來西亞站的跨境電商支付提供了支撐。除此之外,Boost、GrabPay等支付方式在馬來西亞也很普及。

粗略統計,東南亞六國常見的當地支付錢包已超過十餘家,且幾乎每種付款方式都有特定的適用場景和用戶群體,構成了一種既複雜又實用的多樣化生態。但哪怕是這樣,當地還是有許多小店數字化支付尚未完全普及,程陽就遇到過在印尼一個小島上的商店想使用OVO付款,發現沒有這個支付錢包的情況。

「東南亞支付的未來在於更好的支付體驗,而不是更多的數字錢包。」Karen告訴霞光社。「現在各國政府的策略,都非常支持各種支付公司的發展,在印尼和新加坡的電子支付牌照發放上體現得尤其明顯。」尤其是隨著生成式人工智慧在金融科技領域的發展、應用和落地,未來東南亞的支付生態和機制或許會更加完善。