開齋節,占新加坡人口16% 的穆斯林結束了一個月的齋戒,今天是慶祝的大日子。

總統尚達曼、總理李顯龍都以英文、馬來文發文祝賀。

候任總理黃循財與馬來同胞共同彈奏馬來歌曲,慶祝開齋節。

今天也是新加坡的公共假日,連我們這些非穆斯林也沾了光,一起過節!

前不久,寫了篇《新加坡:我們不是華人國家》。引起不少人圍觀。

當然,有些讀者不以為然——「74%以上的華人,然後不是華人國家......」。

我們今天就來談談這個問題——新加坡到底是不是華人國家?

地理、歷史上屬於馬來世界

首先,從地理上看,新加坡地處東南亞。

在地理上,東南亞分兩大部分,一個是大陸東南亞,一個是海洋東南亞。

海洋東南亞主要組成部分是馬來群島,中國稱「南洋群島」,一直是廣義的馬來人的地盤。

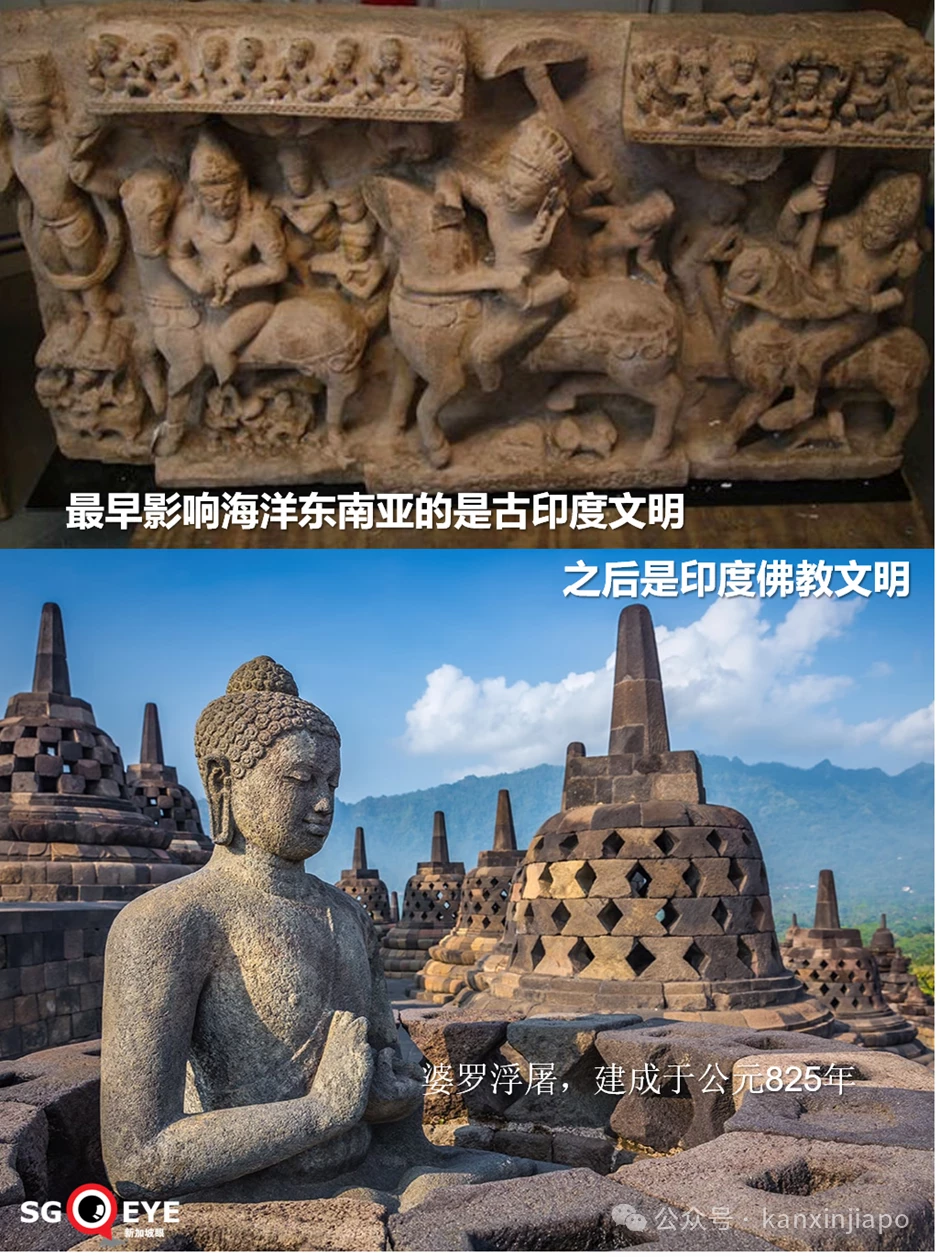

在歷史上,最早進入海洋東南亞的是古印度文明,包括印度教文明;之後,取而代之的是印度佛教文明。

在海事東南亞區域,歷史上出現的第一個強國三佛齊/室利佛逝,以及第二個強國滿者伯夷,都是馬來人建立的佛教國家。

到了十五世紀,也就是大約800年前,伊斯蘭文明逐漸成為本區域的主流文明。

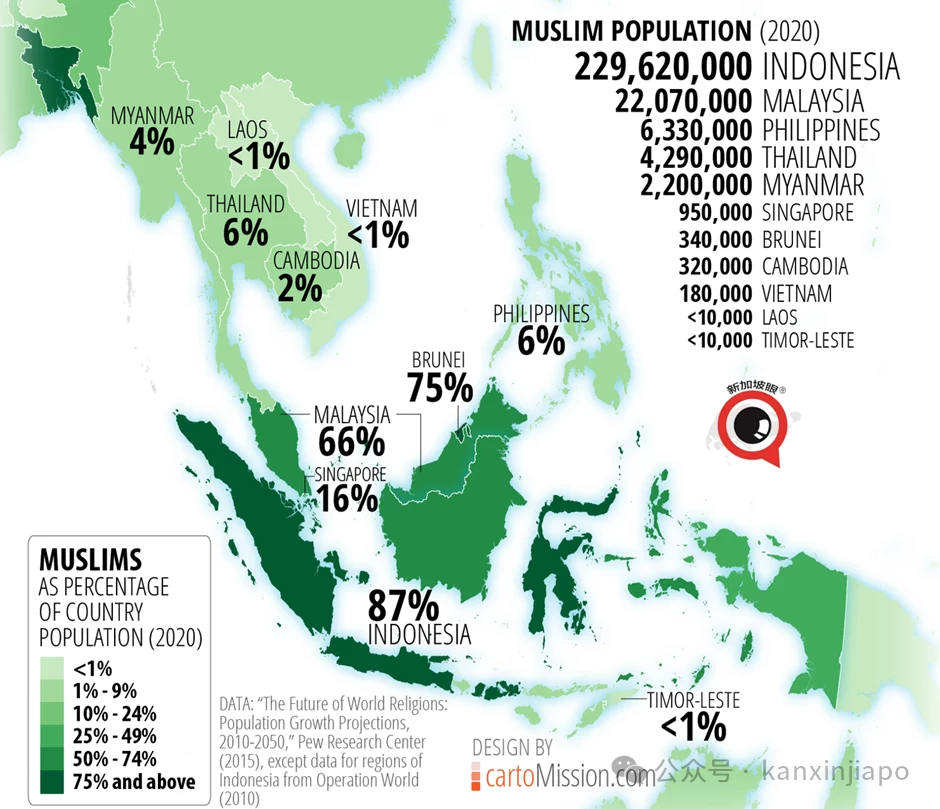

今天的海事東南亞的印度尼西亞、馬來西亞、汶萊,穆斯林占人口一半以上。

即便在華人占人口大多數的新加坡,穆斯林也有16%。

並非「自古以來」就華人為主

現在我們來看看人口。印尼、馬來西亞不必說了,馬來族占大多數。請注意,這裡說的馬來族,是廣義的馬來族。

那麼。在新加坡,華人占多數的情況,是什麼時候開始的?

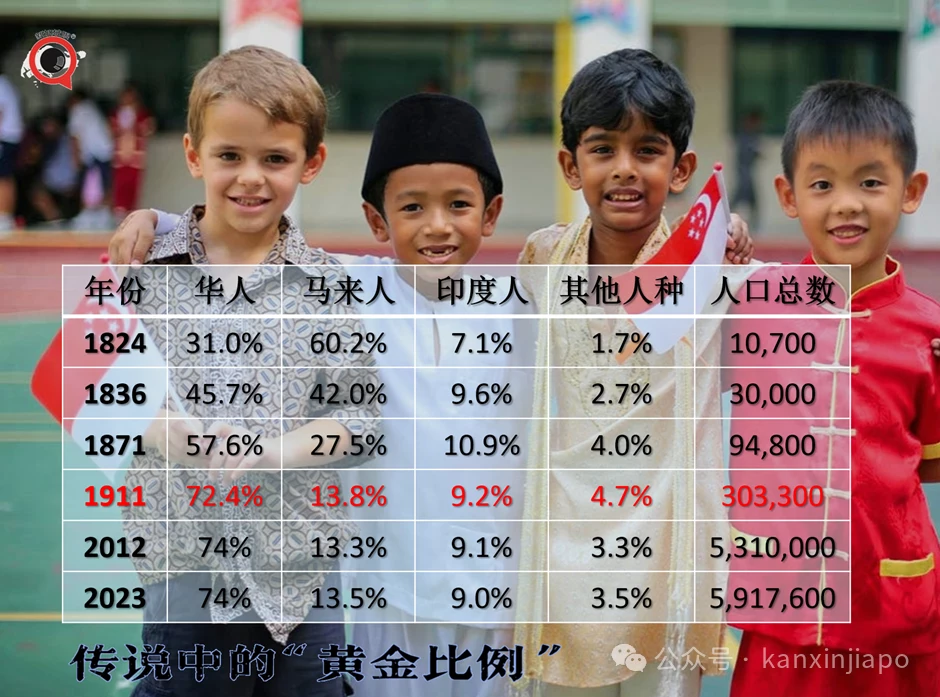

1819年,英國人萊佛士開埠新加坡。此時,華人僅是少數民族。

開埠之後,英國人大力發展種植業、航運業等。由於市場需要大量勞工,吸引了不少人前來,其中包括中國人。

1824年,新加坡成為英國殖民地,華人大量湧入。1832年,英國把海峽殖民地首府從檳城遷至新加坡,帶動了後者的發展。中國人繼續南下移民,新加坡的華人比例逐步上升,但此時仍是少數民族。

有些人看到這裡,恍然大悟——原來新加坡並非自古以來就是華人為主。

到了1871年左右,華人人口超半,終於成了新加坡主要民族。

從1911年左右,華人開始占人口的四分之三,這個比例一直維持到現在。

滿打滿算,華人占新加坡人口半數以上,最多不過150年左右的時間。新加坡有明文記載的歷史,至少有700年。

換句話說,在歷史上,新加坡一直是馬來人為主,直到最近的一個多世紀,才出現轉變。之所以出現這個轉變,是因為英國人開埠帶來的經濟發展和發展機會。

馬來語國歌,馬來語是國語

轉眼來到1959年。

1959年,新加坡從英國手中取得自治權,成為自治邦。

於是,開始設計自己的邦旗、邦歌、邦徽。

先說邦旗。當然,在新加坡獨立之後,邦旗就成了國旗。

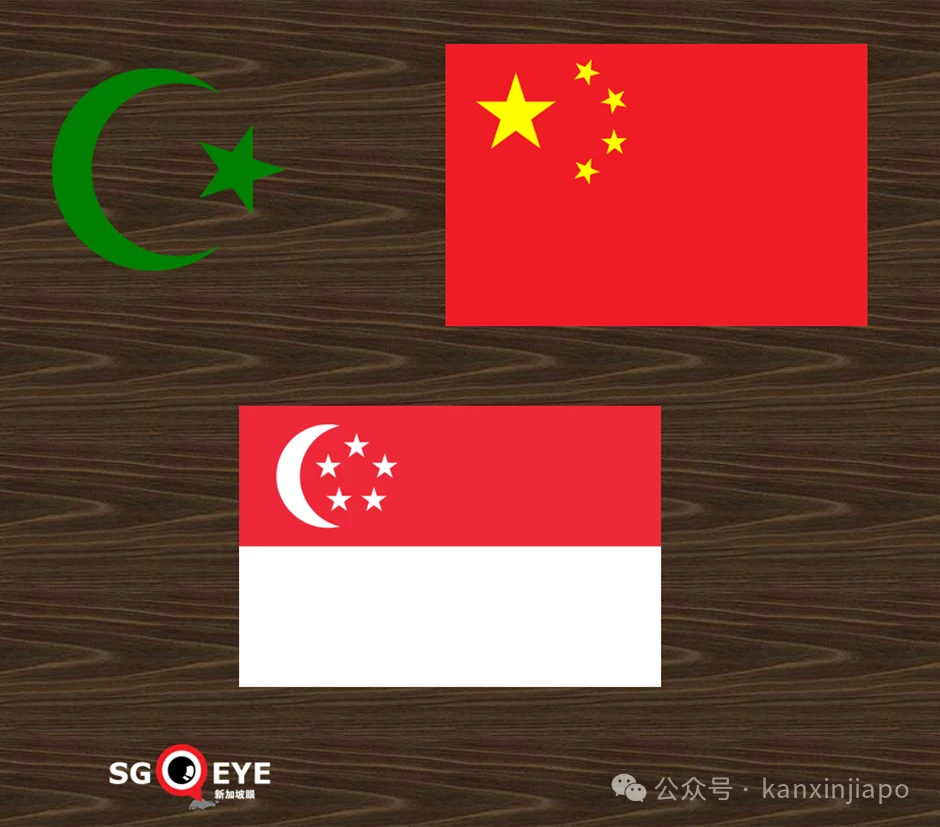

1959年在設計邦旗的時候,民間有兩大呼聲。

第一,許多華人要求按照五星紅旗樣式設計;第二,許多馬來人要求必須有星月標誌。

公說公有理,婆說婆有理,順得哥來失嫂意。怎麼辦?

只能折衷。

於是,出現了上紅下白,既有新月,也有五角星的邦旗;邦旗既有五顆五角星,但不是五星紅旗的排列方式;邦旗既有星月,但不是星月標誌的排列方式。

這麼一來,既滿足了華人和馬來人的要求,也達到了平衡的目的。

接下來是國徽。

新加坡的國徽是左獅、右虎,護著中間的國旗盾牌。

使用獅子圖樣,當然是由於「獅子城」的淵源;使用老虎圖樣,是因為老虎是馬來亞的象徵。

國徽下部分有飄帶,上有馬來文「Majulah Singapura」,意即「前進吧,新加坡」。

為何國徽上使用馬來文?因為尊重馬來人作為原住民的特殊地位。

不僅國徽上使用馬來文,新加坡國歌也是馬來語歌唱。

新加坡的國語是什麼?英語?華語?都不是。

是馬來語。

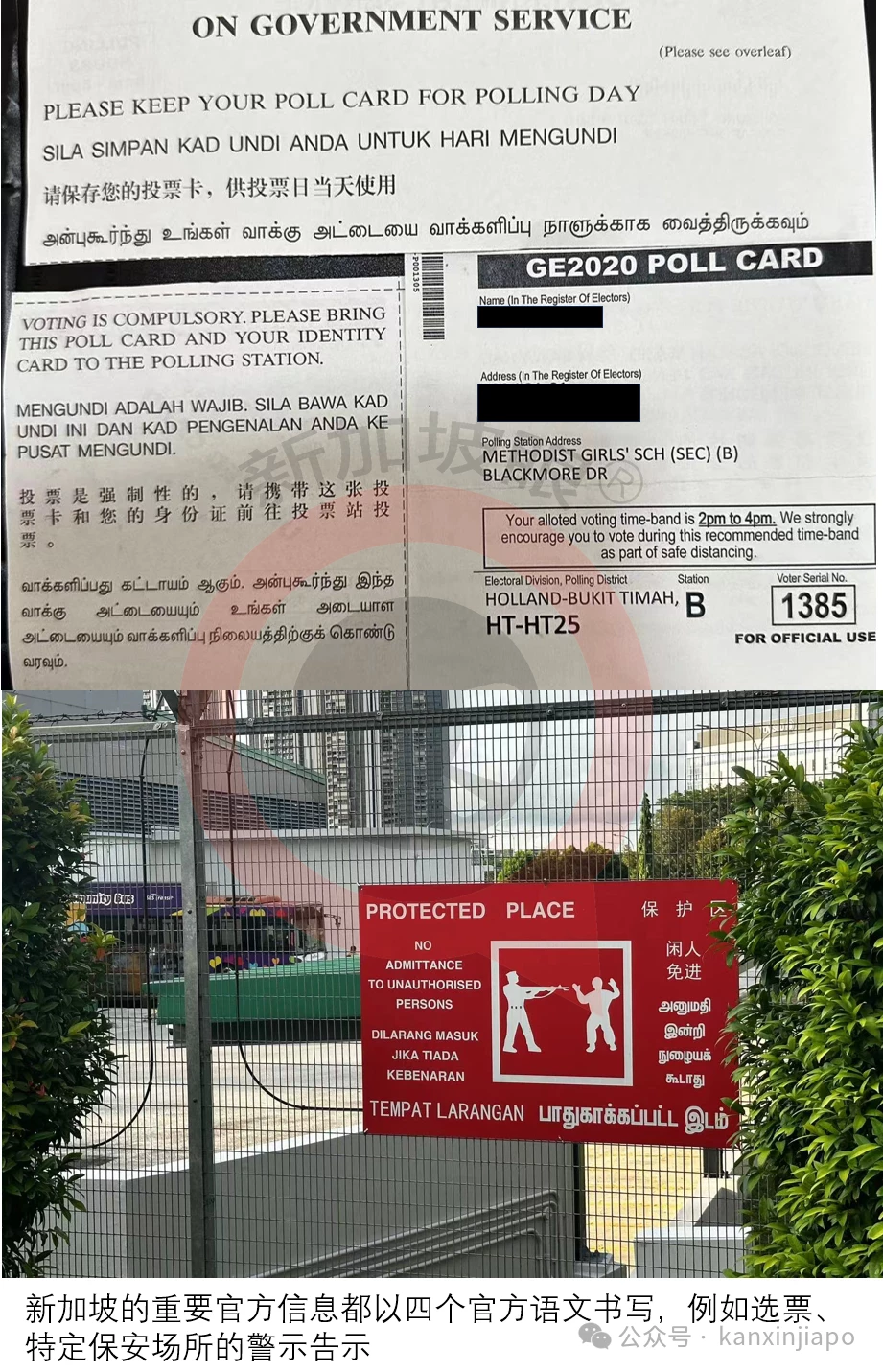

新加坡有四個官方語言——英文、華文、馬來文、印度的淡米爾文。但是,只有一個國語,國語就是馬來文。

發現了嗎?新加坡軍警、童子軍、聖約翰救傷隊使用的儀仗口令——立正、稍息、向後轉、齊步走——都是馬來語。

不僅如此,新加坡每年最重要的政治演說——總理的國慶群眾大會,甚至口罩期間李顯龍親自上陣的多次電視直播,都是以馬來語、華語、英語進行。

而且,都是以馬來語打頭陣。

擁有李顯龍同款魔法杯後,喝一口水就能換一種語言~

為什麼?

還是那句話——尊重馬來人身為原住民的特殊地位。

死傷數百人的種族暴動

1959年,新加坡取得自治,但仍屬於英國。

新加坡想爭取獨立,但英國不讓,於是,通過「曲線獨立」的方法,加入馬來西亞。同時,加入馬來西亞能為新加坡爭取到經濟腹地。

當然,馬來西亞願意接納新加坡,最主要的原因是出於國際形勢和安全考慮。有些事不方便在微信上說,此處省略1000字…… 這些省略的部分,都在3月30日的講座上說得很清楚了。有些事,在新加坡的講座上可以盡情說,在網絡上不好寫。你懂的......

於是,1963年9月16日,新馬合併,馬來西亞聯邦政府成立了。

至今,新加坡許多老一輩的人,還是按當年的習慣,管「馬來西亞」叫「聯邦」。「下周要一起到聯邦吃榴槤嗎?」「前幾天長周末去聯邦玩,關卡堵死了,堵了四小時」……

不過,這個門不當、戶不對的婚姻,很快出現危機。

最大的矛盾出現在,馬來西亞執政黨和聯邦政府要建立的是「馬來人的馬來西亞」,而新加坡的李光耀政府要建立的是「馬來西亞人的馬來西亞」。

一個是以馬來民族為中心,一個是以馬來西亞國民為中心。

前者是馬來民族中心論,後者是多元種族論。

當然尿不到一個壺裡。

不但尿不到一個壺裡,而且開始尿到對方身上。

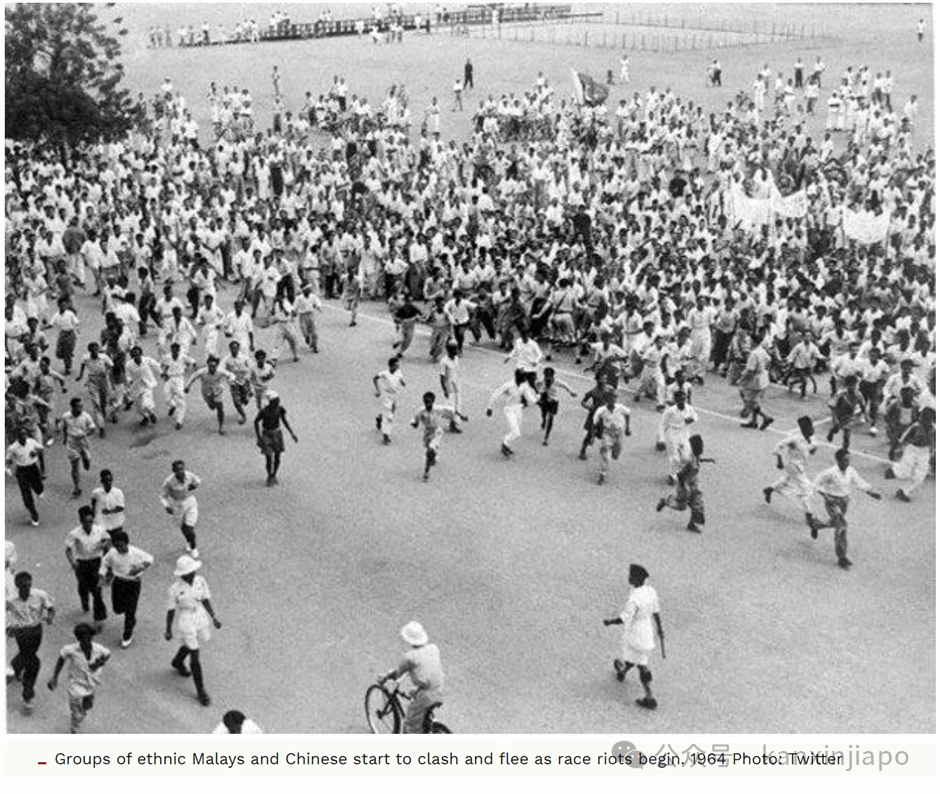

由於馬方政治人物的煽動,1964年新加坡就發生了兩次種族暴動,一次23死545傷,另一次13死106傷。

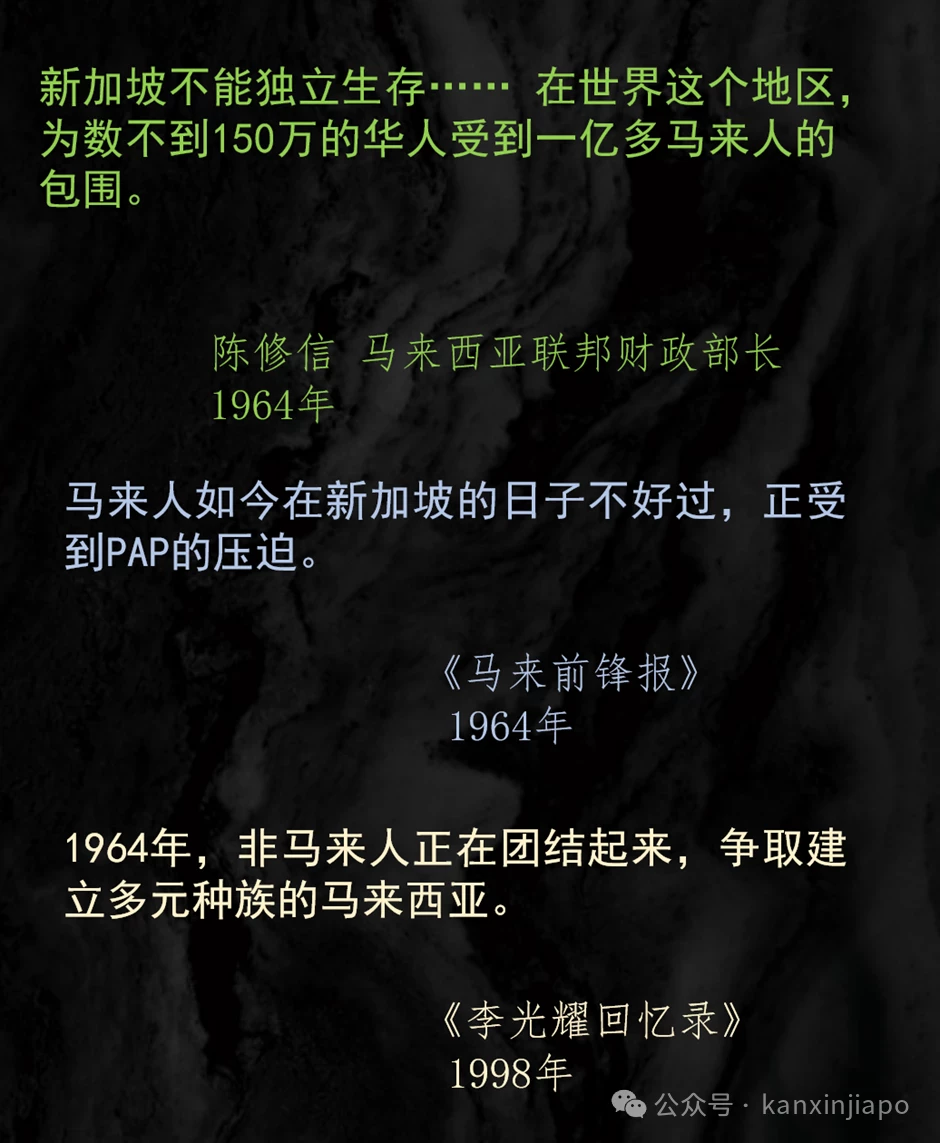

我們看看以下幾句話,就可以感受到當時緊張的氛圍:

在充滿敵意的環境里如何謀求生存呢

終於,在新馬合併短短不到兩年之後,1965年8月9日,新加坡被逐出馬來西亞聯邦,被迫獨立。

李光耀在自己的回憶錄里說:「一些國家原本就獨立,一些國家爭取到獨立,新加坡的獨立卻是強加在它頭上的…… 對新加坡來說,1965年8月9日不是什麼值得慶祝的日子。我們從沒爭取新加坡獨立……在居住著一億多馬來印尼回教徒的三萬個島嶼的群島中,新加坡是馬來海洋中的一個華人島嶼。我們在這樣一個充滿敵意的環境里如何謀求生存呢?」

「我們的鄰國特別敏感」

1949年,中華人民共和國成立。

遠在數千公里之外的新加坡社會,卻出現冰火兩重天。

李光耀回憶說,對新加坡受華文教育的人來說,新中國的成立,「激發了強烈的愛國情操和自豪感,期待著一個強大中國的崛起,以便一雪多年來在英國和歐洲人統治下所蒙受的屈辱」。

但是,對馬來人、印度人、受英文教育的華族社群、少數支持KMT的受華文教育者來說,「Z-G的崛起引起深藏已久的恐慌」。

有件事很完美地說明了這種情緒。

1963年,在新馬合併之前,周恩來給新加坡自治邦總理李光耀寫信,籲請支持廢除核武器。李光耀回信說:「這個方案將受到各方的歡迎」。

這原本是很普通的一封回信。沒想到,新馬合併之後,馬來西亞聯邦政府看到了這封信,大發雷霆。

1964年,馬來西亞首相東姑指責李光耀說:「跟一個馬來西亞不承認,而且言論和行動都對馬來西亞有敵意的國家直接通信!」

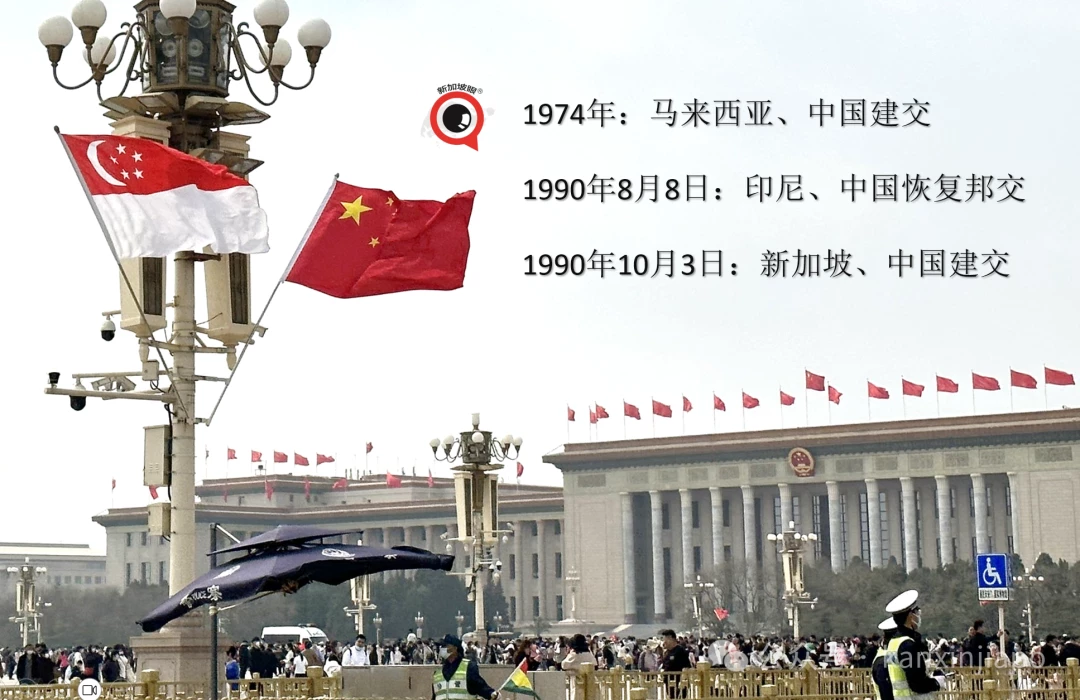

正因為這種恐慌和敏感,1974年,新加坡外長拉惹勒南向周恩來說:「對新加坡以華族人口占多數的情況,我們的鄰國特別敏感。我們能不得不謹慎地避免引起鄰國的疑心,以為新加坡仍受到宗親情結的影響。我們只能在印尼與中國建交之後,才能與中國建立外交關係。」

這段話,到了兩年後,1976年,拉惹勒南再次向周恩來重申這句話。

一直到1990年8月,終於出現了轉機。

1990年8月8日,印度尼西亞與中國建交,給新中兩國建交掃清障礙。很快的,不到兩個月後,10月3日,新加坡與中國建交。

發現了嗎?別說半世紀之前的1974年,即便今天,新加坡也很忌憚「受到宗親情結的影響」。

原因很簡單,新加坡是個移民國家。如果新加坡的華人效忠中國,那麼,馬來人就可以效忠馬來西亞、印尼,印度人就可以效忠印度。那麼,新加坡還是個國家嗎?

總理李光耀首次訪華的特殊安排

新加坡1965年獨立。

1976年,新加坡政府首次訪華。

(1976年,李光耀首次訪華)

那一次訪華之前,基於「我們的鄰國特別敏感」,新加坡總理李光耀作出了特殊安排。