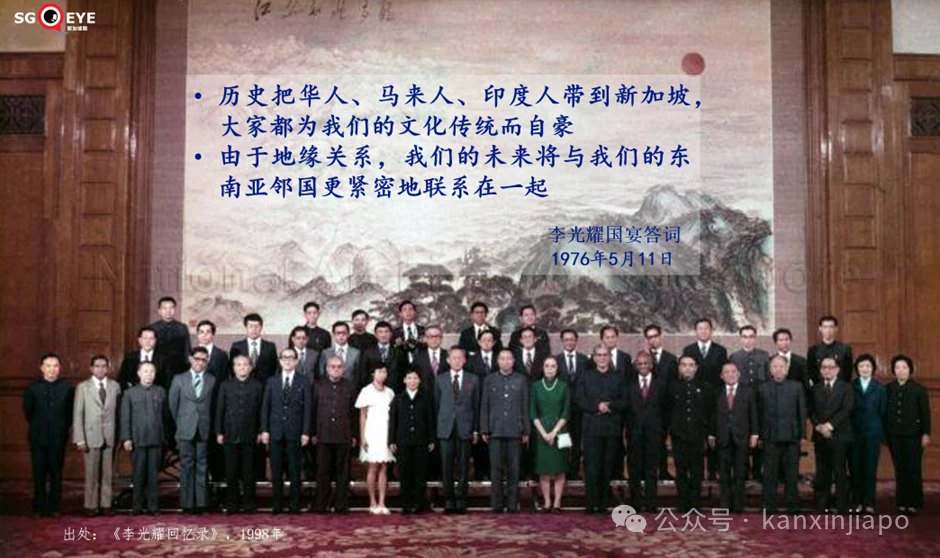

在訪華期間,李光耀特彆強調「新加坡有別於中國」。延續外長拉惹勒南之前的聲明,李光耀向中方表明:「中國在印尼設聯絡處或代表處之後,才能在新加坡設同類機構」。

同時,為了避免造成「以炎黃子孫身份」訪華的錯誤印象,李光耀帶上印度裔部長拉惹勒南、馬來裔政務次長麥馬德,出席所有會議,全程使用英語。

1976年5月11日,在中國舉辦的國宴上,李光耀在答詞當中說了兩個重點:

一、歷史把華人、馬來人、印度人帶到新加坡,大家都為我們新加坡的文化傳統而自豪

二、由於地緣關係,新加坡的未來將與我們的東南亞鄰國更緊密地聯繫在一起

這兩點很重要。

第一點傳達的信息是:新加坡不是華人國家,而是多元種族國家;第二點傳達的信息是:新加坡是東南亞的一部分,新加坡的利益與東南亞的利益是一致的。

媒體報道引起各國不悅和疑慮

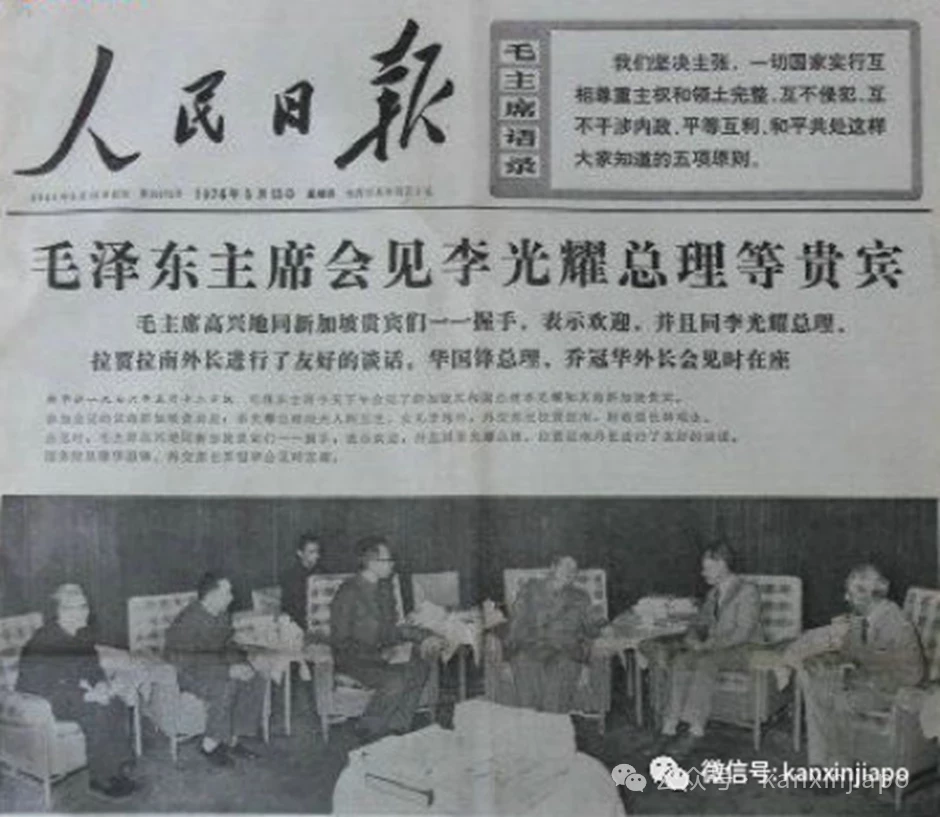

不巧的是,在李光耀首次訪華之時,中國媒體進行了高調的報道。

(《人民日報》頭版頭條標題是:「毛澤東主席會見李光耀總理等貴賓」)

這一報道,頓時在東南亞炸鍋了。

搞什麼?一個在東南亞馬來群島的華人島嶼,竟然去了中國,而且還成了貴賓?

這還得了?!

別忘了,「我們的鄰國特別敏感」。

李光耀後來回憶起此事,他說:「東南亞國家有相當顯著的華族少數人口,但在經濟上扮演非同小可的角色,中國媒體高調報道引起本區域各國不悅和疑慮,在一律消除之前,中國最好不要派貿易考察團到新加坡。」

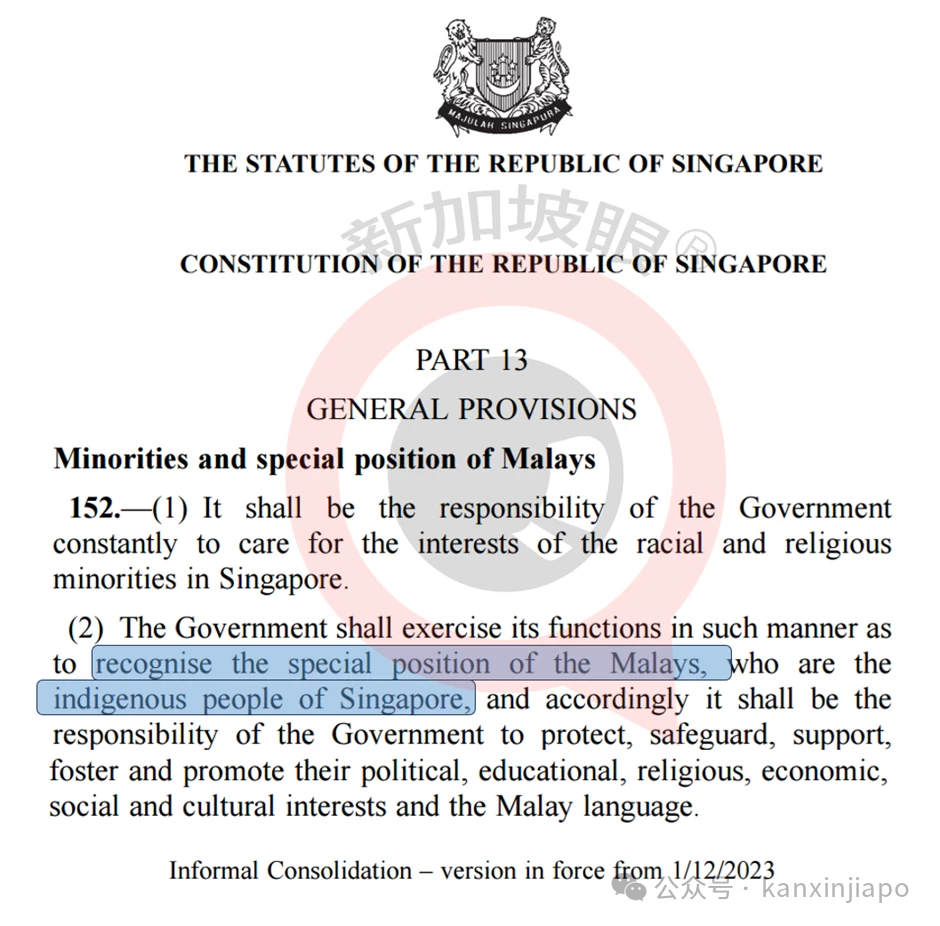

馬來人的特殊地位

很多人並不知道,馬來人在新加坡的特殊地位,是寫進憲法的。

新加坡憲法第152條明確寫著:政府有責任確保馬來人作為原住民的特殊地位獲得認可。

為了維持種族和諧,新加坡制定了組屋政策,確保組屋區有充分的種族融合,不會出現華人聚居區、馬來人聚居區、印度人聚居區,因為一旦出現聚居區,肯定會形成分化。

同樣的,國會通過立法,推行「集選區」制度和民選總統制度,保證每一屆國會有恰當比例的少數民族,以及每五屆總統至少有馬來人或印度人,確保代表性。

新加坡的公共假日

還有一個有趣的知識點,通過公共假期的設置,可以看出新加坡人口的種族結構。

新加坡每年公共假日一共11天,與中國大陸一致。新加坡的公共假日,明顯是按種族和宗教信仰分布的。

11天當中,元旦、五一、國慶是屬於全民的節慶。

大年初一、初二、佛教衛塞節,可以視為華人的節慶。

開齋節、哈芝節,是屬於穆斯林的節慶,亦可視為馬來人的節慶。

耶穌受難日、聖誕節,是屬於基督教的節慶。

屠妖節是屬於興都教的節慶,亦可視為印度人的節慶。

這麼一看,公共假期相對平衡地分布於四大主要種族和宗教。

這是什麼?仍然是平衡。

說了這麼多,大概大家看出來了,首先,在歷史上、地理上,新加坡一直是馬來世界的一部分。新加坡表面上看起來華人占大多數,但是,放在海洋東南亞這個區域來看,新加坡這點兒華人,完全是「汪洋中的一葉扁舟」。

有些初來乍到新加坡的朋友也許不知道,也許忘了這事。我來提醒一下。

1998年,亞洲金融危機,新加坡派時任教育部長張志賢給印尼送去救援物資,當時印尼總統是哈比比,他對新加坡不肯出大錢救助印尼經濟表示不滿,當眾指著地圖說:「(你們不幫忙)我無所謂,印尼有2.11億人口,我們在地圖上是一整片的綠,而新加坡只是個小紅點」。

紅代表什麼?綠又代表什麼?「一整片」說明什麼?「小紅點」又說明什麼?

你知我知。

再給大家不久前的一個活生生的例子。

就在2022年,馬來西亞前首相馬哈迪說,新加坡曾經屬於柔佛,馬來西亞應該吸取教訓,柔佛州應該把新加坡收回來。

在這個穆斯林占絕大多數的地區,新加坡這個華人為主的城市國家,無論從什麼角度看,說好聽是奇蹟,說難聽是異端。

正因為是異端,而且是這麼小、這麼脆弱的異端,無論對外還是對內,為永葆和諧穩定,新加坡必須是個多元種族、多元文化、多元宗教的國家。

這就解釋了,為何新加坡不能、不應,也確實不是個華人國家。

最後,給大家舉個旁證。

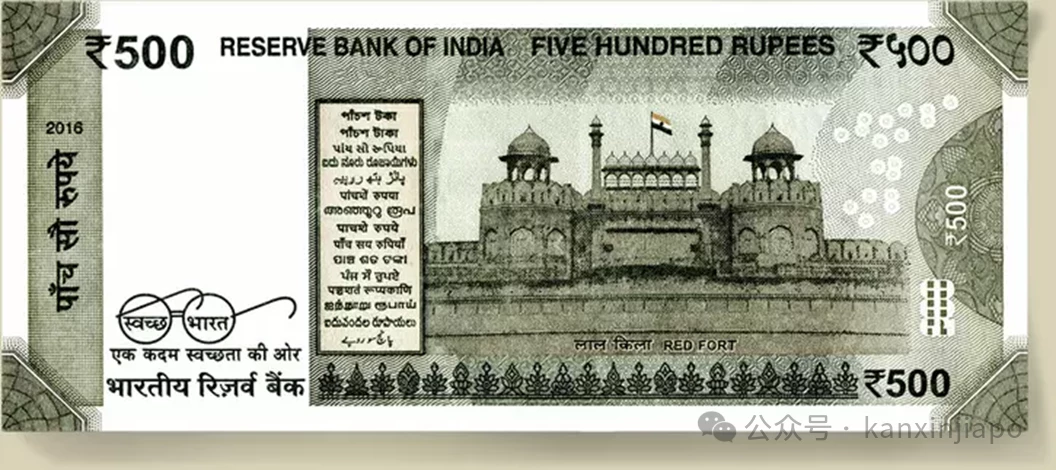

印度。

是不是很多人認為印度肯定就是印度族國家。這還有什麼可說的?

並不是。

印度是多民族國家。印度鈔票上,印有15種語文。印度斯坦人,只是印度的民族之一。

連印度都不敢自稱「印度人國家」,新加坡就敢稱自己是華人國家?

新加坡只能是「華人為主的多元種族、多元宗教、多元語言」國家。

是哪個國家的公民就該效忠哪個國家

在政治上,新加坡人必須明確認清祖籍國和在籍國的差異;在文化上,新加坡政府鼓勵人們維繫甚至加強與祖籍文化的聯繫。

因為,如果失去祖籍文化的聯繫,歷史短淺的新加坡,馬上就失去坐標和意義,成為無根的飄萍。

從國家認同來說,對我們這種土生土長的新加坡人,毫無問題;但是,對第一代新移民,何嘗不是一種兩難?

所以,一些有前瞻性的新移民社團開始探索——在保持與祖籍國的文化聯繫的同時,如何效忠在籍國、服務在籍國。請關注5月25日星期六,當天會有重要活動。我們將及時跟蹤報道,並歡迎各位參與。敬請關注。

ABC丨編輯

HQ丨編審