NUS由楊潞齡醫學院的Ashok Venkitaraman教授領導團隊,在《Cell》發表一項新研究。即使是短暫的化學反應也可能對我們的基因產生長期影響,增加癌症的風險。

▲第一作者:Li Ren Kong(新加坡國立大學癌症研究中心研究員)

通訊作者:Ashok R. Venkitaraman

DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.03.006

新加坡國立大學(NUS)上周在一份新聞發布中宣布,其研究團隊發現了新的研究成果,這些成果可能解釋了長期以來不良飲食或未控制的糖尿病是如何增加癌症風險的。

在4月12日NUS表示:「這項研究獲得的洞見為促進健康老齡化的癌症預防策略的進步帶來了希望。」

這項開創性的研究由 Ashok Venkitaraman 教授領導,由新加坡國立大學癌症科學研究所 (CSI Singapore) 和 楊潞齡醫學院下屬新加坡國立大學癌症研究中心 (N2CR) 的科學家與該機構的同事共同完成科學、技術和研究 (A*STAR)。

「癌症是由我們的基因和環境因素(例如飲食、運動和污染)之間的相互作用引起的。"CSI 新加坡主任 Venkitaraman 教授說。

他認為,「這些環境因素如何增加癌症風險尚不清楚,但如果我們要採取預防措施幫助我們更長久地保持健康,了解其中的聯繫至關重要。」

癌細胞,來源:The Independent Singapore

研究小組對從父母那裡繼承了錯誤版本的癌症基因 BRCA2 的患者進行了研究。該基因導致他們患乳腺癌或卵巢癌的風險很高。

患者的細胞顯示,它們對化學物質甲基乙二醛的作用特別敏感,這種化學物質是人體細胞分解葡萄糖以產生能量時產生的。

新加坡國立大學表示:「研究表明,這種化學物質可能會導致我們的 DNA 出現缺陷,這是癌症發展的早期預警信號。」

未遺傳 BRCA2 缺陷版本但甲基乙二醛水平可能高於正常水平的個體,包括糖尿病前期或糖尿病患者,可能會表現出患癌症風險較高的相同警告信號。

糖尿病和糖尿病前期與不良飲食或肥胖有關。Venkitaraman 教授進一步解釋說,通過 HbA1C 血液檢測可以輕鬆檢測到這種化學物質。

然而,更好的消息是,高甲基乙二醛水平通常可以通過良好的飲食和藥物來控制,從而可以從癌細胞開始發展的時候就採取主動措施。

N2CR 的研究員、該研究的第一作者 Li Ren Kong 博士說,「我們開始這項研究的目的是了解哪些因素會增加易患癌症的家庭的風險,但最終發現了將基本能量消耗途徑與癌症發展聯繫起來的更深層次機制。」

他發現,這些發現提高了人們對飲食和體重控制在癌症風險管理中影響的認識,

該團隊的研究還提出了一種新的腫瘤形成機制,修正了長期以來關於預防癌症的特定基因的理論。

這一理論,即克努森的「兩次打擊」範式,可以追溯到 1971 年,並提出在癌症出現之前,細胞中的基因需要永久失活。

然而,新加坡國立大學的研究小組發現甲基乙二醛可以暫時滅活預防癌症的基因。這表明,隨著時間的推移,反覆不良飲食或不受控制的糖尿病可能會「疊加」,從而增加患癌症的風險。

國大屬下新加坡癌症科學研究所所長文基塔拉曼教授說:「癌症是由我們的基因與飲食、運動和污染等環境因素相互作用引起的。」,來源:聯合早報

新加坡國立大學寫道:「這一新知識可能會對改變該領域未來的研究方向產生影響。」並補充說,該團隊的重要發現於 2024 年4 月 11 日發表在生物醫學研究領域最具影響力的科學期刊之一《Cell》上。

NUS還表示,團隊的下一步研究涉及了解「糖尿病或不良飲食等代謝紊亂是否會影響新加坡和其他亞洲國家的癌症風險」。

讓我們來看看這個研究的實驗數據吧~

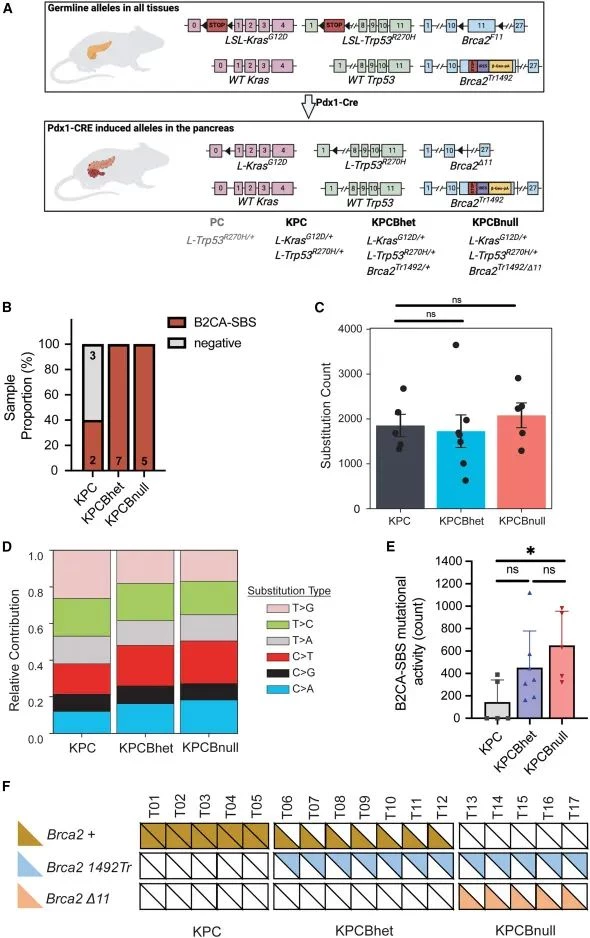

(A)胰腺中不具有 (KPCBhet) 和具有 (KPCBnull) 組織限制性 CRE 介導的Brca2外顯子 11 缺失的靶向等位基因。Brca2 Tr1492等位基因模擬所有體細胞組織中種系Brca2雜合性。

(B) 來自 KPC (n = 5)、KPCBhet (n = 7) 和 KPCBnull (n = 5) 腫瘤的 PDAC 細胞系中 B2CA-SBS 特徵的普遍性。

(C) 從 (B) 中的基因組中提取的總替換計數。條形圖代表平均值±SEM。

(D) 來自所示遺傳背景的 PDAC 細胞系的鹼基取代譜。

(E) 來自指定遺傳背景的 PDAC 細胞系中的 B2CA-SBS 活性。條形圖代表平均值+SD。

(F) (B) 中使用的 PDAC 細胞系中的Brca2基因型。1492Tr代表Brca2 nt4668-4989缺失;Δ11,Brca2外顯子 11 缺失。使用集成基因組查看器 (IGV)從 WGS確定Brca2基因型。

,來源:《Cell》

參考文獻:

A glycolytic metabolite bypasses 「two-hit」 tumor suppression by BRCA2,Cell(2024)