香港=李家的城?

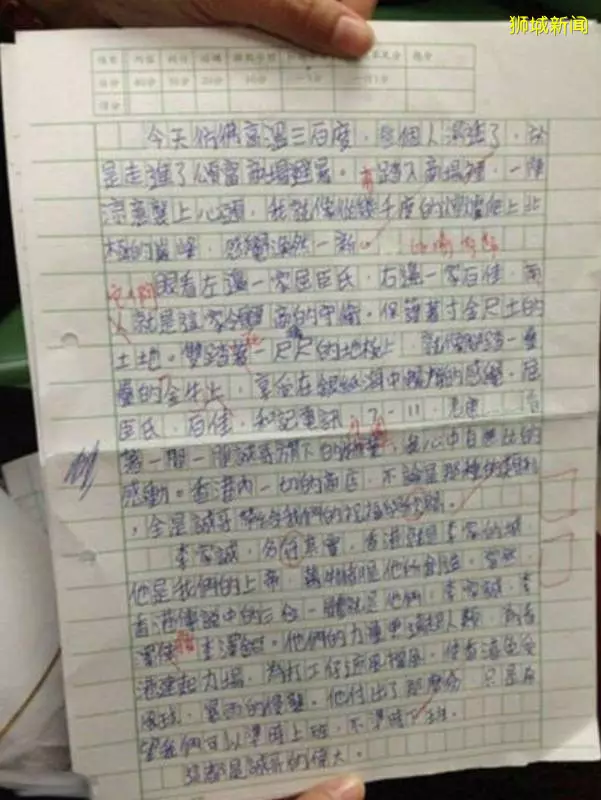

2013年1月,據稱一位香港小學生寫的作文《李家的城》引起網民們的關注和熱議。在作文里,該學生曆數了屈臣氏、百佳、7-11、惠康等在香港街頭隨處可見的李氏家族產業,並「感嘆」說:「看著一間間誠哥旗下的物業,我心中有無比的感動。香港內一切的商店,不論是哪種的類型,全是誠哥帶給我們的欣賜。」

隨後,他繼續寫下了被網絡上認為是最精彩的華彩之章:「李嘉誠,名副其實,香港就是李家的城。他是我們的上帝,萬物都是他所創造。當然,香港傳說中的三位一體就是他們:李嘉誠、李澤楷、李澤鉅。他們的力量遠超人類,為打工仔遮風避雨,使香港免受風球、暴雨的侵襲。他們付出了那麼多,只是希望我們可以準時上班,不準時下班。這都是誠哥的偉大。」

李嘉誠旗下4大集團:長江實業、和記黃埔、長江基建、電能實業,控制或涉及了香港幾乎所有經濟與民生領域,並在中國大陸有龐大的業務。

新加坡=李家的坡?

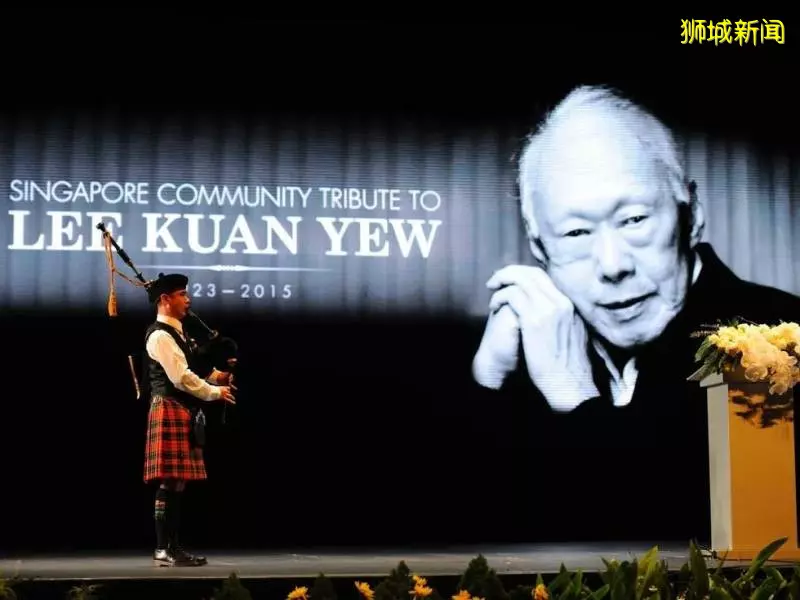

新加坡,是一個由開國元勛李光耀和其李氏家族,掌控了幾乎所有權利的海外華人國家。在新加坡,李氏家族勞苦功高,尤其是李光耀本人,憑藉著遠見卓識和勤勞務實,不但將新加坡從一個貧苦落後的小鎮建成一個美麗繁榮的花園城市國家,還開啟了高效有序的新加坡式政治模式,融合了西方的民主和東方的集權。

不誇張的說,沒有李光耀,就沒有今天的新加坡。沒有李嘉誠,也沒有如今的香港。

香港和新加坡,雖然一個是城市,一個是國家,但兩地的人口規模和土地面積差不了多少。香港人口748萬左右,新加坡人口570萬;香港土地面積1106平方公里,新加坡土地面積724平方公里;香港人均GDP為4.9萬美元(2018年數據),新加坡人均GDP為6.4萬美元(2018年數據)。

從一些方面來說,香港和新加坡還是很像的,兩地都是華人為主的文化,都曾受過英國的殖民,20世紀60年代都是亞洲四小龍之一,都是資本主義制度,都是人口密集土地資源緊缺的港口城市,金融和貿易都在經濟比重中占有很大一部分。但兩地的產業轉型升級的結果卻有所差異!

從港口貿易來說,新加坡地理位置優越,殖民時期就是馬來半島乃至整個東南亞地區的貨物集散中心,當時新加坡的經濟幾乎只有港口貿易。由於沒有現代工業基礎,1959年新加坡開始實行內部自治,接連頒布各種法規,扶植工業,想把新加坡從「貿易城市」轉變為「工業城市」,但對於已經習慣了投資賺快錢的南洋商人來說,根本無心扎入工業。無奈之下,以李光耀為首的新加坡政府不惜開放新加坡的經濟,面向世界吸引外資,為外商創造各種有利環境,除公用事業和電信業之外,幾乎開放了所有行業,對製造業的投資,更是格外歡迎!苦心人天不負,在獨立後的十幾年裡,新加坡終於實現了經濟的繁榮。從1965年新加坡建國至今,新加坡緊跟時代的腳步,不停地轉型經濟;到目前為止,新加坡至少實現了產業轉型升級3、4次,已經從曾經的勞動密集型、技術密集型產業,華麗升級為如今以知識型經濟、資本運作為主的產業群!

再回過頭看看香港。香港的港口貿易經濟也大不如前,這是中國大陸改革開放幾十年的結果。想當年20世紀80-90年代的時候,香港的經濟如日中天,但這並不是英國殖民政府治港有方,而是當時的香港是中國大陸與西方國家貿易往來的樞紐站,當時中國大陸在鄧小平的帶領下,快速發展經濟,大陸巨額的港口貿易經濟讓香港成為亞洲乃至全世界屈指可數的港口和貿易中心、金融中心。

可好景不長,改革開放30年以後,中國大陸的經濟已經強勢崛起,已經實現了與西方暢通無阻的貿易往來。根據2019年全球港口貿易數據,全球貨櫃港口排名前10分別為上海港(第1)、新加坡港(第2)、寧波舟山港(第3)、深圳港(第4)、廣州港(第5)、釜山港(第6)、香港港(第7)、青島港(第8)、天津港(第9)、杜拜港(第10)。中國大陸的上海、舟山、深圳、廣州各大港口城市已經漸漸超越了香港曾經作為中西貿易中轉站的龍頭地位,因此香港也同樣面臨著當初新加坡一樣的挑戰,經濟需要轉型,產業需要升級。

但是香港就沒有新加坡那麼幸運了,即便香港政府想做一點事來實現產業升級,只可惜這座城市裡的富豪掌握了太多的社會資源,他們只為自身牟利,根本不關心香港的未來。而且,香港政府也不是當年的李光耀政府,她們死抱著地產和金融的老本,沒留住投資晶片建設的商人。香港富豪們硬是把「數碼港」做成了房地產項目,填海造陸也只是為了增加住宅,並且鼓動中產階級和底層民眾上街反對政府建造福利房,反對房價下跌。如此一來,富人更富,窮人更窮了,房子永遠買不起了!

更可怕的是,香港的人才也都是向「錢」看。根據網絡上的一則消息,「2017年,香港6個區的高考狀元,其中5個的未來職業願望,居然都是『當醫生』,剩下一個,是當牙醫」。因為,香港沒有製造業,沒有工業基礎,沒有網際網路經濟,沒有AI高新企業,只有醫生、律師和金融才能維持「體面」的生活。說到「體面的生活」,對於普通香港人來說,最「體面」的生活莫過於——擁有一套屬於自己的房子了。要知道,即使是香港有頭有臉有名有姓的明星藝人,差不多奮鬥10年左右,才能入手一套一室一廳的小房子,而且通常還要背負一身房貸。更別提普通的香港中產,動輒十幾二十萬一平米的房市,對他們來說想都不剛想,望了也是「望樓興嘆」!

再來看看新加坡的住房制度就親民很多,1960年,新加坡開始推行組屋制度,由於當時的新加坡剛剛脫離英殖民統治,政府沒錢,國力落後,民眾的住房條件也很差,有不少人住在平民窟;新加坡政府知難而進,在1964年推出來「居者有其屋」的計劃,如今新加坡82%的人,生活在政府的組屋,其中90%的業主擁有自主產權。

新加坡組屋的價格,新加坡當地中低收入家庭5年左右的收入,或者20-30年的住房公積金;這樣一來,90%以上的新加坡家庭都可以住進組屋裡面,這也是新加坡社會維持穩定的基礎。可是,回頭再看香港,這裡的房價依舊是全世界最貴的地方。

最後,無論是生活在李家的坡還是李家的城,作為普通的我們,並不能左右社會的大環境,面對大災大難的突然襲擊我們也幾乎束手無策。如果不能很好地融入當地的生活,如果想尋找更合適自己的文化圈,不妨多出門走走,多看看世界!你總會在世界的某個角落發現屬於你的天地!這裡送上中國古代南北朝(公元420年—589年 )《南齊書.王敬則傳》裡面一句一直不落伍的話:「三十六計,走為上計」!

參考資料

[1] 香港小學生作文《李家的城》

[2] 網易新聞

[3] 騰訊新聞

[4] 騰訊網-弘揚文史

[5] 維基百科-李嘉誠

[6] 維基百科-李光耀

[7] 維基百科-新加坡

[8] 維基百科-香港