香港住房全球最小,活得憋屈!新加坡爽得多!

今年6月以來,香港接連發生暴力衝突。該事件的發生有許多深層次的原因,其中重要原因之一是香港的高房價、貧富差距較大的現狀引發了年輕人對社會的不滿。相比之下,同樣作為國際大都市的新加坡,其住房市場發展更加健康,較好地保障了絕大多數公民的住房權利,人民更加安居樂業而基本不用為住房問題發愁。

香港和新加坡兩個地區在經濟體量、人口規模和國際地位上都較為接近,具有較強的可比性。我們將主要就香港和新加坡的住房市場進行對比分析並探究其背後原因。此外,專題中還加入了具有一定可比性的中國大陸地區的城市上海市進行對比,並期望從香港和新加坡的住房發展模式上找到可借鑑的經驗。

《香港、新加坡和上海房價泡沫與住房狀況比較(之二)》

三地居住舒適度比較

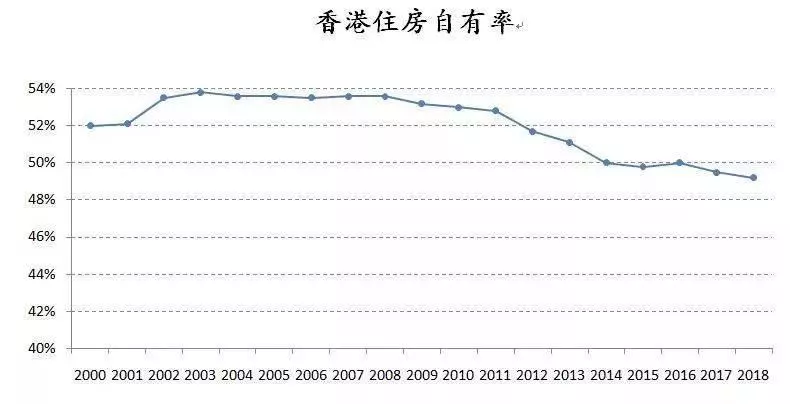

1、香港根據香港政府統計處數據,2018年香港自置居所住戶在家庭住戶總數中所占的比例(住房自有率)為49.2%,大致和租房家庭住戶各占一半。

回顧歷史,2000年後,香港的住房自有率最高上升至2003年的峰值53.8%,隨後5年基本保持這一水平。2008年全球金融危機後,住房自有率開始持續下行,2015年至2016年短暫上升後繼續下行,這和金融危機後,香港經濟受到較大衝擊,以及香港長期的貨幣寬鬆環境助推房價快速上漲有較大關係。

截至2019年3月底,香港人均住房僅13.3平方米,絕對值很低,大多數人的居住空間很小,居住條件很差。2006年至2019年,人均住房面積僅增加了1.3平方米,平均每年增加0.1平方米,改善速度很慢。

2、新加坡

截至2018年底,新加坡的住房自有率為91%,遠高於香港,這和新加坡的組屋制度建設有很大的關係。

回顧歷史,1964年新加坡成立房屋發展局(HDB),正式提出「居者有其屋」計劃,低收入家庭可通過公積金貸款購買政府提供的低價組屋,購房需求爆發,住房自有率快速上升,同時1965年後新加坡經濟快速發展,僅1980年至1995年15年間,新加坡住房自有率便從58.5%提高至90%,除了2008年金融危機後的4年,其他時期一直保持在90%以上。

根據公開資料,2018年新加坡人均住房面積約為30平方米,遠高於香港13平方米的水平,可見新加坡的居民整體居住環境要優於香港。

3、上海

根據上海市統計局的數據,2017年上海城鎮居民人均住房建築面積為36.7平方米,按照近三年每年增加0.6平方米的規律,2018年人均建築面積約為37.3平方米。

然而需要注意的是,我國的建築面積口徑與新加坡和香港的室內樓面面積口徑不同,還包括了公攤面積;而香港室內樓面面積與我國的使用面積較為接近,可以進行換算。

上海市統計局2006年以後就不再公布人均住房使用面積,而轉為公布人均住房建築面積,我們按照2007年的人均住房建築面積和推算的使用面積可以得到,2007年使用面積大概為建築面積的70%,按此比例可以得到歷年大致的人均住房使用面積。

2018年,上海人均住房使用面積為26.1平方米,低於新加坡但明顯高於香港的住房面積。2001年至2018年,人均住房使用面積提升了10平方米左右。