新加坡中秋

其實不妨試試在新加坡過一次春節,牛車水(即唐人街)張燈結彩架起上百個生肖彩燈,還有一年一度的國際獅王爭霸賽生龍活虎的樣子,你恍惚間還以為身處在古早味的中國鄉間。

新加坡濱海灣花園花穹的春節燈籠

新加坡政府理解和接受部分新移民從一開始的候鳥心態,慢慢轉變到後來強烈的文化認同感和歸屬感。某種程度上,新加坡各種族的諧共處都來源於這種對多元種族文化的開放包容的政策和態度。

新加坡是多元價值觀融合的國家,

李光耀曾將新加坡比作拼搏在大海里的小蝦——「世界猶如大海,在大海中大魚可以生存,小蝦也可以生存。小蝦不僅要生存,而且還要有本領不被大魚吃掉。」

現在看來,國小志不小的新加坡,早已經不是當年的小蝦了,而是像佇立在新加坡河口安德遜橋邊的雕塑魚尾獅,別有一番風味。

新加坡形象大使魚尾獅

獅頭遙望大海,汲取東方文明根源成陸地之王;魚身委婉自得又富有生命力,象徵著西方的海洋文明。東西方的精華,渾然一體成為獨一無二的魚尾獅。

有競爭意識的新加坡人

剛來新加坡的人,可能會留意到一個普遍又奇怪的細節——你在尖峰時段用餐時,要留意放在空座位上的紙巾,這是「新加坡式占座」,有時不明就裡的外國人初來乍到,還以為是貼心的商家提供的免費紙巾,用了一張還把紙巾包放回原位,心滿意足的離開。旁邊的新加坡本地人掩面竊笑,除了其同行的本地朋友,一般沒有人當面指出令其尷尬。這都是通過在新加坡居住的時間能解決的問題。

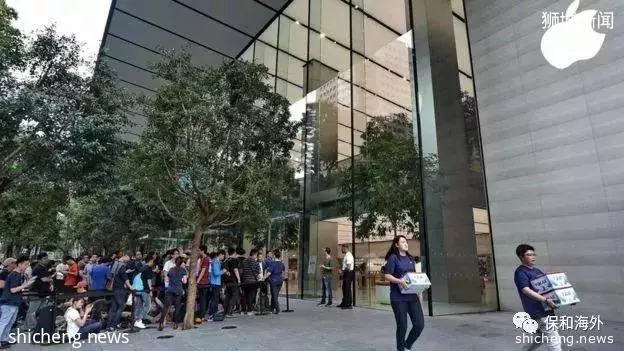

新加坡總想爭第一,不落人後。每當有新餐館開業或者新樓盤開盤,總有做足「划算「功課的新加坡人不介意排隊幾個小時。但新加坡沒有所謂的黃牛產業哦,因為遵守先來後到的公共秩序是新加坡人的普遍意識和常識。

新加坡人從小被教育不能錯過機會,否則會被落下被淘汰。新加坡社會普遍崇尚精英,追求階級晉升,這其實是新加坡隱藏在光鮮背後的精神驅動力——怕輸「Kiasu」,這是來源於閩南語,就是害怕失敗的意思。

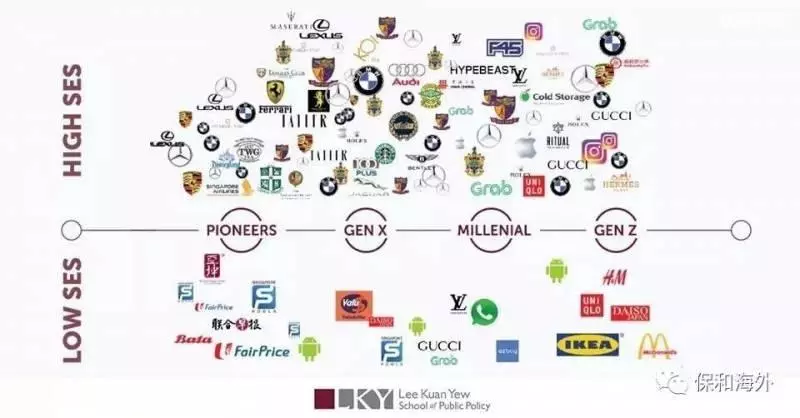

在新加坡,一不留神你也會暴露在功利的社會眼光里。李光耀公共政策學院近日發表了一項名為《新加坡人對階級、財富和地位的看法》的調查報告。除了有房有車,教育、英語的純正程度,就連到歐洲還是東南亞旅遊,都有具體的劃分。

這份報告一出存在著很多爭議,帶著一種偏見式的標籤,但這就是物質高速發展的社會現狀

這種爭強好勝的社會心理,在新加坡的精英教育上表現更為突出。

在新加坡,求職時學歷有時候真能代表機會,這意味著新加坡人從小就要培養競爭意識。長期以來,新加坡教育部在小學四年級按照不同孩子的學習能力差異開始分流。有個別極端怕輸的父母認為孩子的命運起始跑線,在新加坡是從小學一年級開始的。

「怕輸」的國民性格,其實多少來源於華人,尤其是閩南先輩的傳統根源。閩南人早有世界聞名的「愛拼才會贏」。

祖輩們的傳統,講的就是安身立命的生命哲學,新加坡之父李光耀的「大海小蝦論」也不外乎如此。

對於新加坡國民來說,爭當上游早已根植於國民的生活和職場——「我們沒有選擇,我們不能放棄,因為保持競爭力是我們唯一的資源。沒有水源,沒有食物,沒有土地——只有爭當第一,我們才能倖存下去。」深深根植於新加坡人心中的信念是:只有成為最棒的,你和你的國家才能倖存與繁榮。這也就是為什麼新加坡人均GDP名列世界第五,但在全球樂觀積極心態排行榜,新加坡又是最後一名。

新加坡人倒也不至於輸不起,但這一人人具有強烈的危機意識,爭相積極上進,打造出各種族之間,人類與動植物之間都能和諧相處的居住環境。他們的幸福感更具有東方傳統智慧——世界上沒有免費的午餐,居安思危,刻苦拼搏而來的幸福,才是實在的。

正是這樣的怕輸,才能讓新加坡在世界各國中能穩穩占據著一席之地。看什麼雞湯成功學,不如學學人家新加坡人,多穩紮穩打。