2001年踏上了新加坡留學之路,由於尚在慶祝兒童節的年紀,我這種留學生被親切地稱為「小留」。

父母那輩人看著我們這種小留,往往會把小眼睛瞪得炯炯有神,滿懷期待和羨慕地說: 「啊呀!年紀小的時候最容易學好英文~你們長大後就是雙語人才!」 提到雙語二字,你可能會想到李光耀先生一生的挑戰:

*圖片來自鳳凰網*

或許,同批來坡的小留們已經搖身一變成為合格的雙語人才了? 但很不幸,我走偏 了。

我成為了標準的仨語分裂症患者。

即:中文不咋地、英文不咋地以及新加坡式英語 Singlish (八級)

初到小坡時,我僅具備極為簡單的英文對話能力,比如: " Hello!How are you?" (嗨!你好嗎?)

"I'm fine, thank you. And you?" (我很好啊,謝謝,你咋樣兒吶?) 因為我在國內上小學那會兒,除了語文數學外,其他的一律不用care。

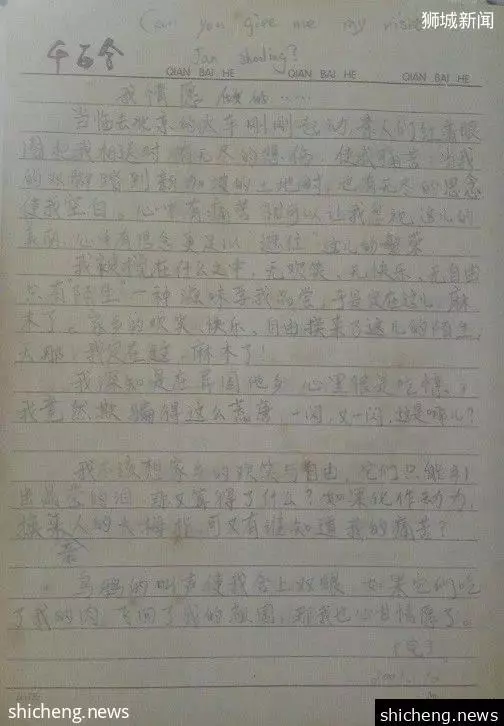

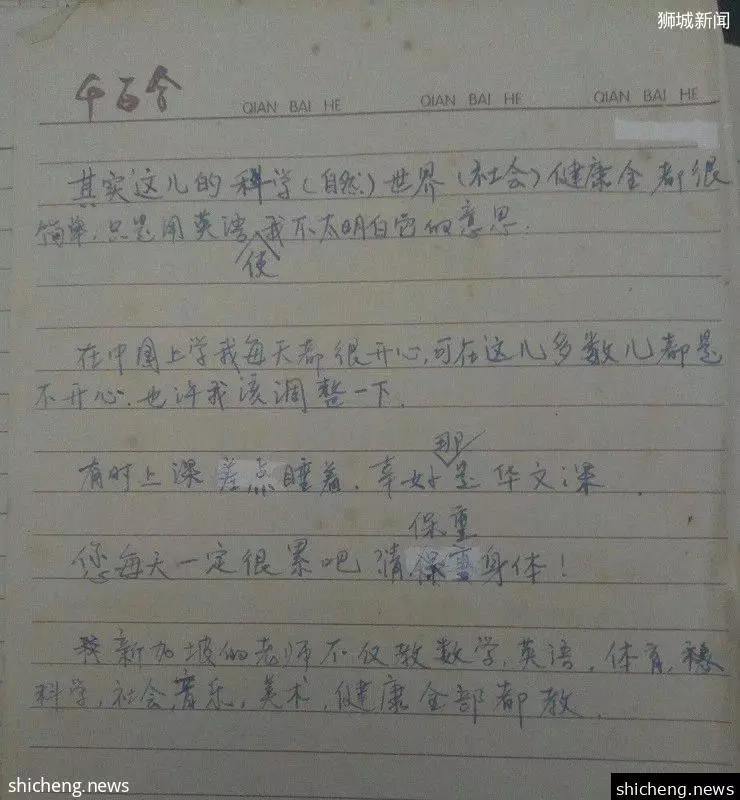

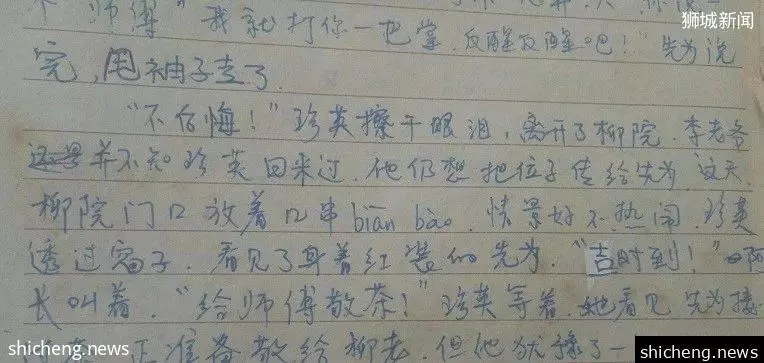

雖然英文能力不登大雅之堂,但我的中文明顯比同齡孩子好一些(僅限於我的小圈子裡),至少寫字還算整齊:

結尾寫的比較悲情: 如果烏鴉吃了我的肉,飛回了我的祖國,那我也心甘情願了。 偶爾還能陶冶情操寫寫詩:

詞窮讓詩歌顯得有些蒼白,小時候我內心戲有點多 進入政府小學的前三個月,基本上跟啞巴沒有區別,也聽不懂同學們的對話。但因為同學們每天在我耳邊狂飆Singlish,所以我記住了一些重要詞語和說話腔調,再加上語境的輔助,Singlish基礎打得格外紮實。

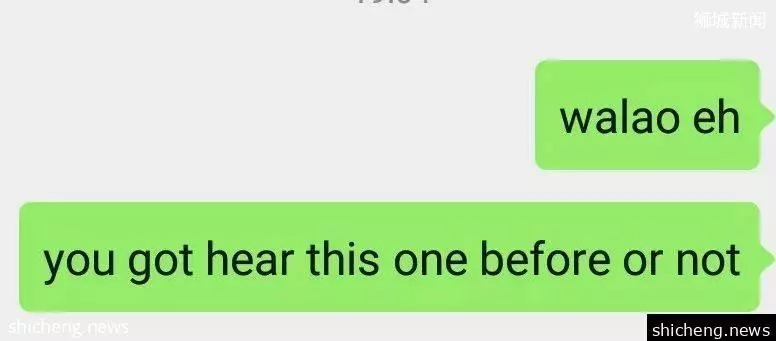

我寫這篇文章時跟閨蜜發的信息,100%純Singlish 放學後我學English(英語)的唯一方法就是抱著一本新華英漢字典查詞背詞。幸好之前在國內學過音標,我能跟著注釋嘗試發音。出乎意料的是,本地學生竟然從來沒看過音標,甚至有的老師的某些英文單詞也發音不準。在我看來,他們學英文的方式更像是口耳相傳。

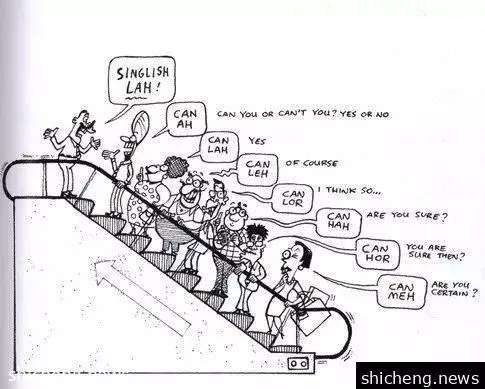

*圖片來自ssaproject.tumblr.com* 當時我常常跟其他小留們分享自己的學校見聞: 「Three 怎麼發音?你看看音標/θ/,是不是要把舌頭放在上下牙之間,發出思瑞的音?」 「可你知道我老師同學都怎麼發音嗎?

吹! 吹! chui !」

我們笑得前仰後合。

那時候新加坡小學還有分流制度,我被英文成績拖後腿而身處全年級最差的班,班名 「Hope」 (希望),是不是聽起來滿滿正能量? 班主任每次進班時吼出的第一句話就是: "Hope? All of you are hopeless!" (希望?你們毫無希望!) 十個字概括2002年的人生:上課聽不懂,下課留班級。但這時候中文仍是我的強項,也常寫日記記錄這段時期的感慨:

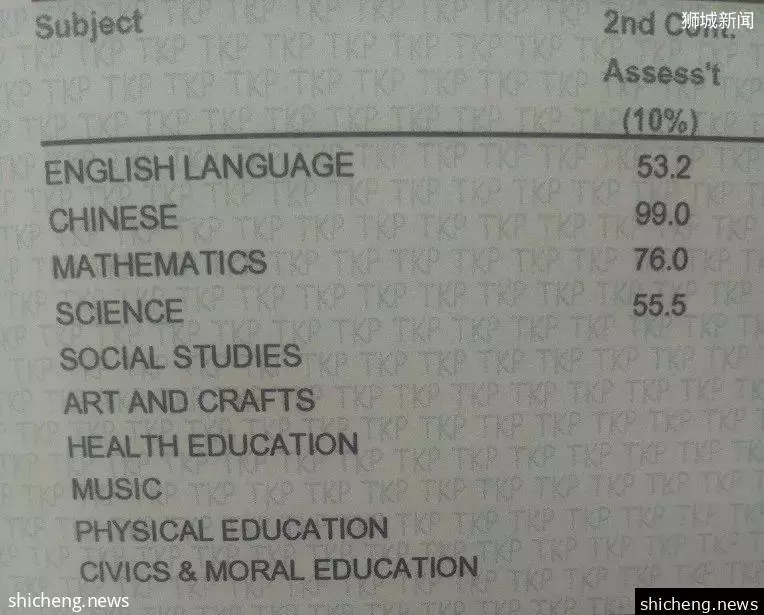

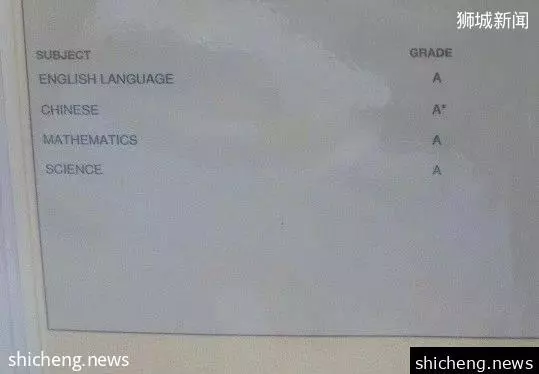

純粹是身處差生班的感慨 我的英文學得異常吃力,成績單足以說明一切:

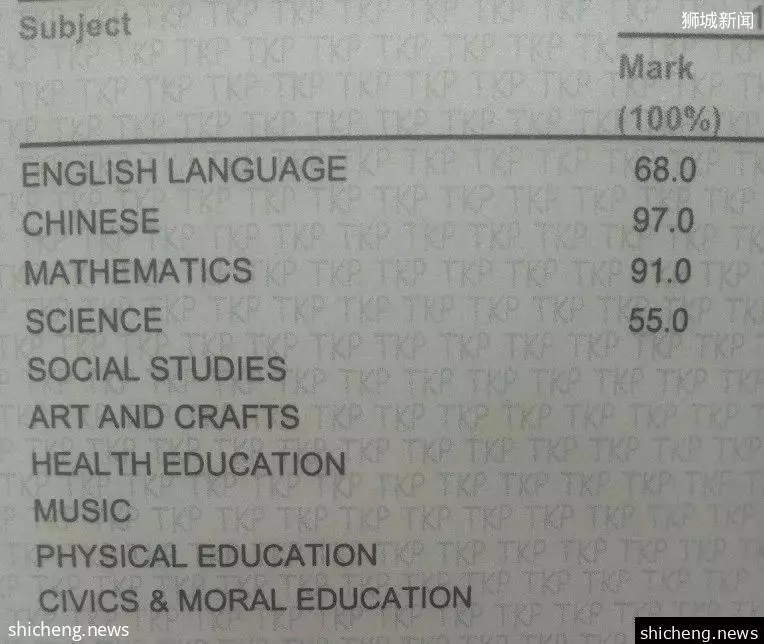

及格線是50分 想想以前在國內還沒考過這麼不堪入目的分數,乾脆徹底把中文打入冷宮。除了每天放學留堂惡補英文外,我常常溜到書局抄練習題,或者去圖書館讀英文故事書。功夫不負有心人,英文成績終於漸入佳境:

科學成績涼了

與此同時,我仍信心十足地認為自己中文不錯,無需看書學習,進而導致中文程度迅速退步:

提筆忘字不說,拼音居然也大錯特錯!

在班裡我交到了幾個朋友,一個泰國小男孩、一個印尼小男孩、兩個本地華人小女生和一個淡米爾族小男孩。泰國男和印尼男的經歷跟我一樣,都是來坡後從頭學起。

我們幾個平日交流時幾乎全是Singlish。你以為我問他們問題會用正規英語:

May I know how do you solve this question? (請問這道題你怎麼解答)

而事實上是:

Eh, this question, how ah? (欸,這個問題,咋辦?)

你以為他們會用正規英語這樣回答:

Oh let me check it out, wow it is indeed a difficult question. (哦,讓我看看,哇這真是個棘手的問題) 而事實上是: Erm, this one very difficult ah, jialat. (額,有點難,難於上青天!) 備註:Jialat是福建方言,形容難度很大。

中午吃飯時,你以為我們會說:

Hey let's go for lunch! Please be fast so that we do not have to queue! (嘿我們去吃午飯吧!請快點兒走不然要排隊呢!) 而事實上是: Go makan liao, walao fast fast leh!The queue very long sia! (去吃飯了liao, 我的天啊你快點嘞等下排很長隊你造不?)

備註:makan是馬來語的吃飯之意。

不過,歷經跌宕我還是順利考完了PSLE(新加坡的小六會考)

學霸皆以A*橫掃四科,所以我的3A+1A*平平無奇

歡喜雀躍地升上中學,我的中學在當時還算是小有名氣的華校。這個學校大致上有兩種新加坡本地學生:一種是英語家庭培養出的孩子,英文正統但華文很差,社會約定俗成把他們稱之為「Ang Moh pai」 (紅毛派);另一種是保留華人家庭傳統栽培出的孩子,但口語上往往還是以Singlish為主。

備註:Ang Moh是早期新馬一帶福建華人對西方人的稱呼,略有貶義。

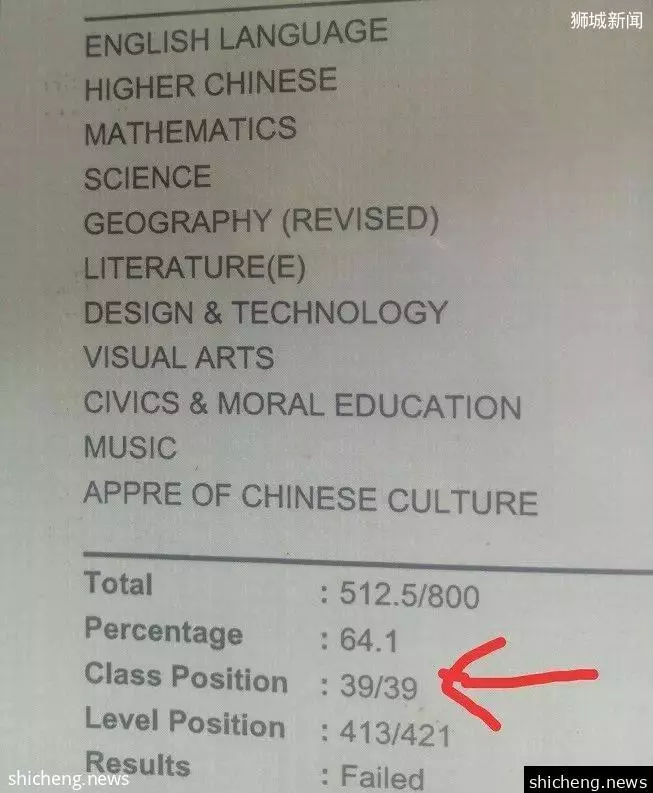

至於我,由於終日哀嘆自己年少留學,中英全廢,無心學習,一不小心就考了個全班第一(倒數的):

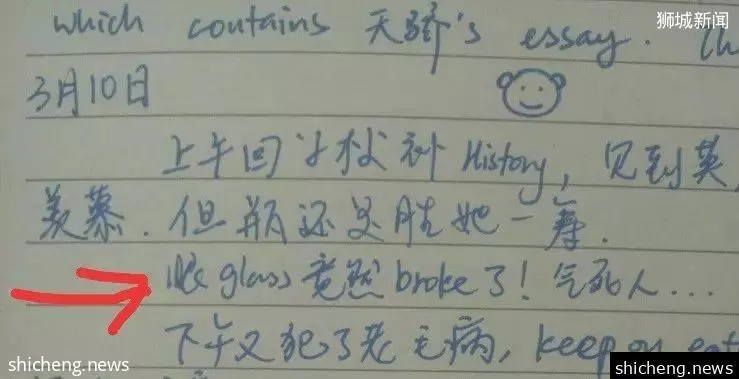

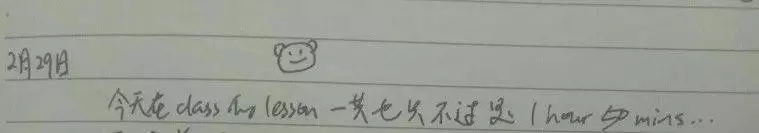

班級最後一名,全年級倒數第8 打擊歸打擊,我的「雙語能力」卻在這時開始無限量進步,首先體現在日記中:

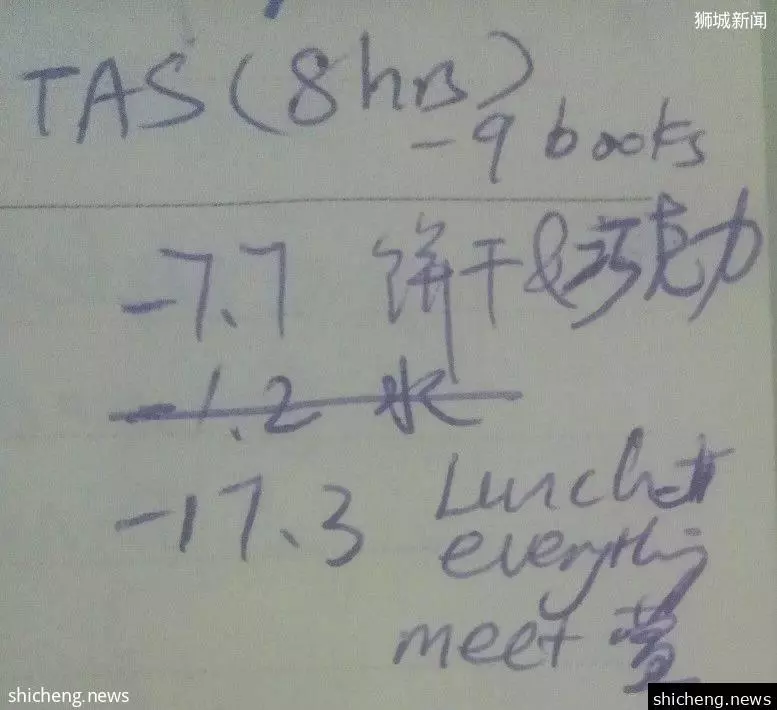

這就是名副其實的 broken English (蹩腳英語) 更體現在我的記帳簿中:

lunch everything ,什麼鬼?

口語對話方面,我在中學時期差不多達到 Singlish六級水平。將中、英、馬、方言等詞彙融會貫通,朗朗上口。如果說小學是Singlish的萌芽期,那麼中學就是它的茁壯成長期。

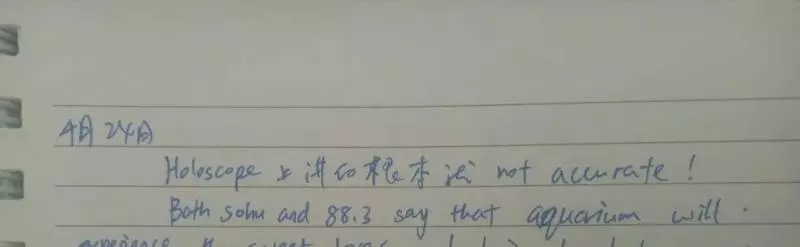

居然還沉迷於星座算命…… 不過好在老師突發奇想讓同學們互助學習,於是安排了一個Ang Moh Pai學霸女跟我配成一組。只記得學霸女嚴肅地坐在我的對面,聽我讀完一段英文故事後,厲聲說道: "Do you watch Channel News Asia? No? Well, you should watch it." (你看不看亞洲新聞台?不看?那你應該看看。) 順便插一句:去年我在公司午休看電視時,驚然發現其中一個 Channel News Asia (亞洲新聞台)記者正是那個學霸女!所以,本地學校不乏英文確實不錯的一群,只是我個人的圈子更親近Singlish派系。

我的日記風格基本定型了 中學周旋四年,我成功通過了劍橋O水準考試,升入初級學院(高中)。

前五名的其中一所

升入初級學院,老師們的英文都很正統,其中一個還是英國人。我被分到文科班,班上三分之二的同學主修英國文學。英文是同學們的強項,有幾個本地同學的中文也不錯。我開始努力矯正自己的英文,跟上班級的進度。雖然我們在課外時還會使用Singlish,但完全是為了達到親切、幽默的效果。而這時我的日記大多以英文為主,中文為輔。