▲蔡景萬岸的組屋環境恬靜,視野遼闊

景萬岸屬於勿洛的分區,約1,000個公共組屋單位坐落在麟光迪加(Leng kong Tiga),此外就是馬來甘榜原地重新發展後的私人住宅了。住在景萬岸組屋的居民最大的樂趣就是擁有遼闊的視野,戶外景致盡收眼帘。

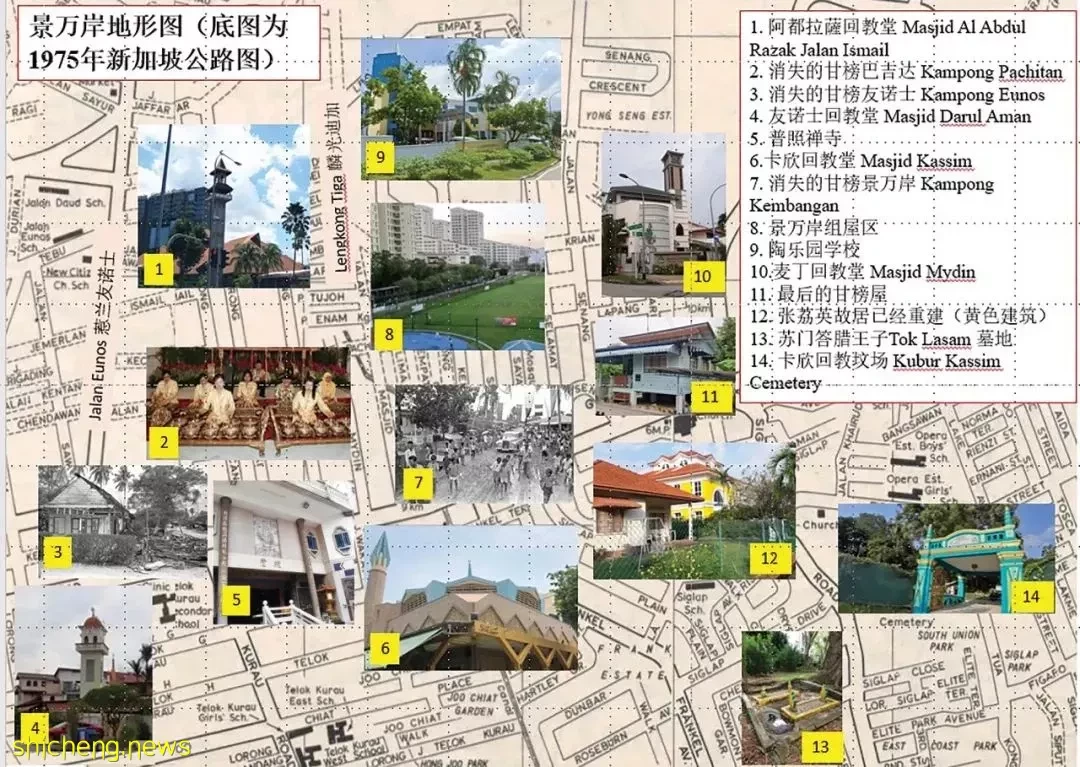

▲景萬岸地形圖(底圖為1975年新加坡公路圖)

這裡尚存的馬來風光有回教堂、回教墳場、地鐵站以及惹蘭沙央(Jalan Sayang)27號的馬來浮腳屋。這座碩果僅存,署名HJ Hussien Bin Abdul Latiff的甘榜屋,是住家也是律師樓,屋主是位精通回教法和阿拉伯文的「公證員」。

▲惹蘭沙央(Jalan Sayang)27號的馬來浮腳屋是碩果僅存的甘榜屋

馬來甘榜地區有許多以馬來回教徒名字命名的街道,其中Lorong Marican較特別。它可能是馬來或印度回教徒的姓氏,或是爪夷峇峇娘惹(Jawi Peranakan)的一支,屬於印度人與阿拉伯人或馬來土著通婚的土生族群。辨認的方式是姓氏中有Shah、Khan、Marican等,多數出現在檳城和新加坡。就社會發展而言,爪夷峇峇、娘惹是經過長期通婚和文化融合而產生的,具有自己獨特身份的新群體。

巴吉達——消失的印尼人村莊

並不久遠的上世紀80年代初,這個地區有三個馬來甘榜:甘榜景萬岸、甘榜巴吉達、甘榜友諾士。現代化的城市建設中,地鐵東西線延伸至白沙,景萬岸和友諾士的地名都因地鐵站而保留下來,兩個地鐵站之間的巴吉達(Pachitan)則成為消失的名詞。

二戰前,源自印尼東爪哇的巴吉達人來到新加坡。他們就像其他移民群體,同鄉人擇地而居,落腳處包括甘榜爪哇、武吉知馬路、安珀路、樟宜路以及拉柏多公園一帶。

二戰結束後,他們希望在樟宜路一帶華人的橡膠園重建家園,每個單位約300平方米,每月租金2元。這就是甘榜巴吉達的起源了。

居民在「新村」掘井建路,形成10條鄉道的村落。村裡的小池塘用來飼養淡水魚,池中的藻類用作雞鴨和羊群的飼料。50年代有水電供應後,居民陸續增加;到了80年代初,從原來的17戶人家發展至400多戶。居民之間互相合作下,從前的小木屋變成較現代化的甘榜房屋,這就是建國時期全島多處可感受到的「gotong royong」(社區精神)。

原住民沙林曾經在住家後面飼養過山羊和走地雞。每天早上他都會打開木柵,讓山羊出來吃草。沙林的祖父甚至在母羊生產時做過「助產夫」,幫忙把小羊從母體拉出來。

建國年代的甘榜巴吉達足球隊,在全國賽中甚至攻無不克呢!

甘榜拆除前幾年,政府開展名為甘榜巴吉達的文教項目,提高居民對年輕一代教育的認識。政府在這裡建立圖書館和學習小組,安排10多名志願補習老師,並為馬來學生提供免費報紙,以提高他們的英文能力。

今天,前爪哇人的村莊已經成為景萬岸的組屋和公寓。對前居民來說,唯一熟悉的就是曾經流入甘榜的實乞納水道。

當局把這一帶的甘榜居民分批安置在友諾士、烏美、勿洛、淡濱尼等地,一些居民所面對的難題是從印尼家鄉帶來的鑼鼓及其他樂器,竟然把組屋都塞滿了。一些居民則愛上組屋生活,至少不需要擔心蚊子和鼠患。他們回到景萬岸聯絡所,為其他甘榜居民提供諮詢。從前提到遷徙,多少會引起對政府不滿的情緒,如今他們已經認識到這是社會進步的發展之路。

▲由前甘榜巴吉達居民組成的巴吉達樂隊在總統府為造訪的印尼總統尤多約諾演奏一曲(圖源:新加坡國家檔案局)

回教堂與慈善關係密切

這片馬來村民曾經集居的土地,可說是本地回教堂最密集的地區,方圓一公里內有4座回教堂,以及已經消失的鄉村禱告室。

坐落在現在的私人住宅區內的麥丁回教堂(Masjid Mydin)和阿都拉薩回教堂(Masjid Al Abdul Razak Jalan Ismail),為從前的甘榜保留著舊時光。初建時,兩所回教堂有不同的服務對象:80多年前落成的麥丁回教堂是為普通百姓而建的,50多年前落成的阿都拉薩回教堂則由科威特富商捐贈,對象為較富裕的居民。

▲坐落在私人住宅區內的麥丁回教堂(Masjid Mydin)是於80多年前為普通百姓而建的

回教世界裡,教堂與慈善的關係密切,將行善布施融入教義中。譬如天課(zakat)和施濟(sadaqa)都是以真主之名,要求回教徒通過教堂捐出一些收入來幫助窮困的人,義務照顧社群。

為流浪者提供屋檐

可同時容納兩千名信徒的卡欣回教堂(Masjid Kassim)則在新冠疫情管制期間為流浪的露宿者提供住宿。疫情前,這些露宿者在汽車天橋底、組屋樓下、公園和快餐店過夜,有些則在海邊搭起帳篷。由於露宿者多數不會主動尋求援助,社區義工主動接觸他們,再由社會及家庭發展部(MSF)提供針對性的援助。

2019年7月,MSF意識到事態的嚴重性,要求民間組織輔助政府為露宿者提供睡覺的「社區安宿」(S3P,Safe Sound Sleeping Places),初期參與的組織包括佛牙寺、天主教會和基督教會。

疫情蔓延後,許多公眾場所都被封鎖。這時候,卡欣回教堂亦參與社區安宿行動,建屋局則撥出一些空置的租賃組屋讓民間運作。目前各組織共收容約700名無家可歸的人士,投宿的群體曾經擴大到因為航空管制而回不了家的外國人。此外,一些家庭為露宿者伸出援手,打開大門讓他們免費入住,在非常時期注入暖流。

卡欣回教堂在回教捐贈基金(Wakaf)下運作,兩個世紀以來,捐贈基金可視為回教慈善事業的主要組成。以卡欣基金為例,涵蓋面包括卡欣回教堂、周圍的住宅和實乞納路(Siglap Road)回教墓地。這片土地於一個世紀前由蒸汽船主穆罕默德·卡欣捐贈。

不小心便錯過的回教墳場

位於實乞納路寧靜一角的百年卡欣回教墳場(Kubur Kassim Cemetery),其黃綠色的大門設計別致,融合莫臥兒和歐洲古典特色的印度——撒拉遜建築風格,20世紀初新馬地區相當流行。

▲卡欣回教墳場的大門設計融合莫臥兒和歐洲古典特色的印度-撒拉遜建築風格,墳場內帶著些許迷離的神秘色彩

葬於此處的早年移民包括巴吉達人和附近居民,社區領袖有新加坡市政專員哈菲祖丁(Hafeezudin Sirajuddin Moonshi)醫生。他是百年前新加坡第一位開設回教徒診所的醫生;Che Lembek binte Abdin則是日據時期甘榜格南馬來女子學校的校長。

此外,一些墓穴是奉獻給馬來民間傳說中的布尼亞人(Orang Bunian)的,據說只有靈異體質的人士才看得見這群隱形人。根據他們的描述,布尼亞人美麗端莊,穿著古代東南亞風格的衣服,外觀上跟一般人沒有兩樣。

兩百米外的惹蘭森巴丹(Jalan Sempadan)則埋葬著蘇門答臘王子TokLasam、妻子和大臣,相信王子就是實乞納的第一任村長。據說Tok Lasam於19世紀初來到新加坡建立漁村,沒想到某日發生日食,村莊陷入黑暗之中,嚇壞村子裡的居民,於是將該村命名為si-gelap,「黑暗」的意思。對證美國宇航局的資料,1821年3月4日,新加坡確實出現過日食,實乞納就這樣得名了。

張荔英的心安之所

墳場與景萬岸之間的實乞納坪(Siglap Plain)41號曾經是南來女畫家張荔英的居所,不過原來的單層平房已經由新洋房取代。張荔英曾為馬來亞第一任首相東姑阿都拉曼畫肖像,那時候馬來亞正處於過渡到獨立的自治期,東姑出任首席部長。

▲東姑阿都拉曼肖像,張荔英作品(攝於新加坡國家美術館《此心安處:張荔英藝術展》)

兩人結識的奇緣可追溯回兩個年代前。張荔英的前半生充滿絢麗傳奇,她是民國風雲人物張靜江千金;前民國政府外交官陳友仁夫人;巴黎的印象派藝術家;中國第一代女畫家。上世紀30年代,張荔英和夫婿在巴黎航往上海的輪船上跟東姑阿都拉曼邂逅,東姑受到陳友仁的政治熱忱與理想主義所感染,最終走上從政之路。

新中國成立前,張荔英帶著故國的《北平風景》去到檳城,最終落戶新加坡。為東姑畫肖像的時候,她已於南洋美專執教。赤道繽紛的光影,多元種族文化的小島,成為張荔英人生最後一站。此心安處便是吾鄉,她還取了個馬來名「Chendara」(檀香木)。

收容「義士」的普照禪寺

Lorong Marican有座藍瓦白牆,「普令眾生、照除痴暗」的普照禪寺。普照禪寺的前身為80年前創建的芽籠三巷普照精舍,數度搬遷後於現址落戶。

▲「普令眾生、照除痴暗」的普照禪寺

普照禪寺特殊之處是收容80多位天地會(義興公司)反清義士的神主牌。這些神主牌原本安置在勞明達街的社公廟,上世紀90年代初社公廟拆除,由善信帶到烏魯三巴旺金同花園的廣福英烈廟供奉。一年後政府回收土地,普照禪寺時任住持力排眾議,決定為這批神主牌提供安身之所,其中包括一些叱吒風雲的人物,如曹符義(曹亞志)、蔡長茂(蔡茂春)、陳開順(新加坡與柔佛地不老河陳厝港港主,開闢新山)。或許這些天地會義士的身份與眾不同,但一個多世紀前乘坐紅頭船,漂洋過海來到這片土地的過番故事跟他人無異。

培訓特需學生納入社會的陶樂園學校

景萬岸有一所為特需學生創建的陶樂園學校(MINDS Towner Gardens School),致力於為智障或自閉症孩子提供教育。

一個甲子前,一群慈善家成立新加坡智障人士福利促進會(MINDS),在文慶地鐵站附近的陶納路成立學校,照顧20多名孩童。過去的年代,患上先天性障礙的孩子成為被忽略的一群,隨著政府和社會人士投入資源,MINDS屬下的特別教育學校為這些孩子提供幫助,讓他們的未來有了希望。

這所20多年前搬遷至此地的學校為學生制定的課程,包括走入社區、處理日常任務、購買食物、乘搭公共運輸,同時學習生活技能,如個人儀容及資金管理等。智障人士在庇護工場接受較簡單的工作培訓:為耳機進行回收工作、農場種菜等。讓他們能自食其力,不成為社會的負擔。

在景萬岸漫步,不難發現揚善的俠義情懷:通過宗教、墳場、廟宇、特需學校、行為點滴等不同方式展現著。正是民間的互助,為我們的社會譜寫著更加美好的篇章。

參考文獻

[1]About MUIS, https://www.muis.gov.sg/accessed 11 October 2021.

[2]From Villages to Flats (Part 1)- The Kampong Days, https://remembersingapore.org/2012/04/04/from-villages-to-flats-part-1/acc-essed 7 October 2021.