在新加坡,不管你住在哪兒,走幾步路就能聞到食閣的飯菜香。坡縣菜品多樣、物美價廉的食閣早就成了人們主要的就餐去向之一。但是你知道嗎,許多美味的食閣飯菜都有可能面臨鈉超標的風險,為了居民的健康著想,一陣「低鈉飲食」之風正在新加坡的上空刮過........

新加坡人可能是世界上最不愛在家做飯的人群之一。在早年,新加坡政府出於空氣品質考慮,已經禁止新加坡室內做飯炒菜的油煙向室外排放,也就是說,居民只能通過空氣內循環解決油煙問題。

同時,小坡島的熱帶氣候也給做飯炒菜帶來了諸多不便,做飯的時候又悶又熱,等到菜上桌,作為大廚也早已沒有了胃口......

新加坡的食閣美食,來源:ishopchangi

新加坡的小販中心文化就在這樣的大背景下應運而生,低至幾新的價格極大地節約了居民們的生活成本,菜品的種類也充分滿足了居民們的選擇性需求。在這裡,你不僅能吃到正宗美味的海南雞飯,還能吃到印度特色薑黃飯,馬來名品蝦球叻沙等等。

小販中心文化作為新加坡的專屬特色,也早已被聯合國收錄為非自然文化遺產,是新加坡人生活中必不可少的一部分。

好吃?鈉超標啦!

飲食健康一直是我們老生常談的話題。而說到飲食健康,就不得不提到食品中的鈉含量。世界衛生組織(WHO)建議,成年人每日不應攝取超過2000毫克鈉。

而根據調查顯示,新加坡人平均每天都要攝入3600毫克鈉,是健康標準的1.8倍,遠超出維持身體正常運作所需的分量。

為何超標情況竟如此嚴重?其實是大家低估了日常飲食中的鈉攝入。在食閣點餐,一碗看似健康的炸魚湯里的鈉含量有可能達到2708mg,也就是說,僅僅喝一碗魚湯的功夫,你今天的鈉攝入就已經超標了。

食閣美食的鈉含量,來源:聯合早報

不僅僅是魚湯,一碗簡單的馬來炒麵,經測算,其鈉含量甚至高達2600mg,更別說味鮮醇香的魚丸湯了。隱藏在美味中的鈉攝入陷阱,已經在影響新加坡人的健康生活。

全國減鈉運動

實際上,新加坡在2011年就已經開始向心腦血管疾病的罪魁禍首——「鹽」宣戰,針對本地人的健康需求研發比較健康的食品並貼上標籤。

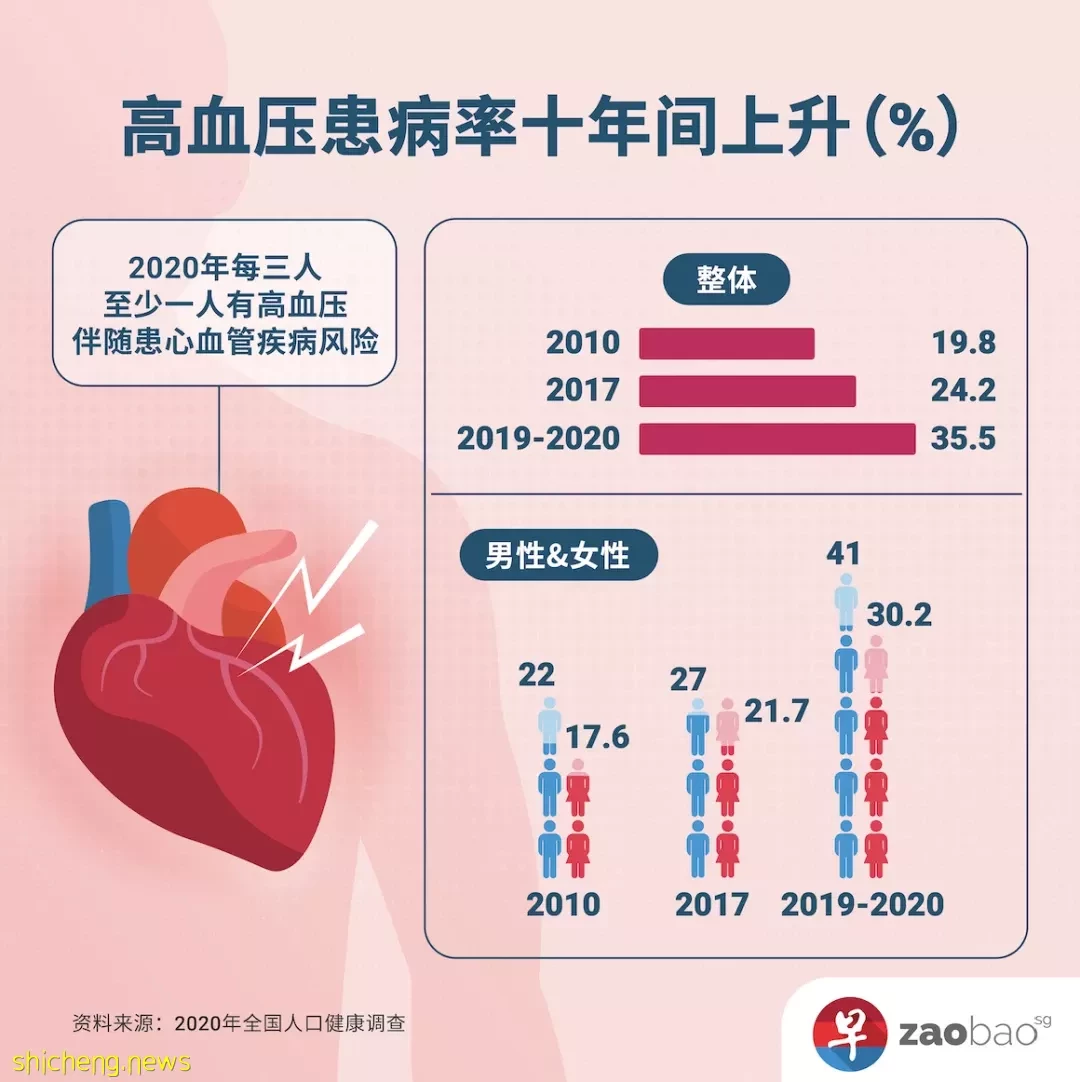

「控鹽」有了一定的效果。然而,近年來新加坡人的鈉攝取量卻在逐年攀升。據統計,新加坡居民的心腦血管疾病發病率在過去10年仍呈顯著上升趨勢,2010年,新加坡高血壓的發病率為19.8%,而到2020年,這個數據已經攀升至235.5%。這意味著,新加坡超過三分之一的成年居民患有高血壓。

2010-2020年新加坡的心腦血管疾病發病率,來源:聯合早報

隨著問題逐漸嚴峻,新加坡保健促進局又在新加坡開展了一場全國減鈉運動,計劃在未來五年內加大減鈉力度,將新加坡人日均的鈉攝入量減少約15%。

新加坡衛生部也表示,保健促進局將三管齊下,降低新加坡人的鈉攝取量。這三大措施包括以低鈉鹽替代普通食鹽、增加低鈉醬料和調味料種類,以及透過公眾教育鼓勵改吃低鈉食品。

低鈉鹽,來源:聯合早報

在政府的督促之下,目前,已有很多小販中心的商家開始用低鈉鹽取代普通食鹽;截至今年8月,已有80個餐飲攤位搖身一變成為低鈉飲食攤位,其中半數是小販攤位,保健促進局計劃在2023年將計劃逐步擴大至近2000個食閣。

低鈉就不好吃嗎?

低鈉是否意味著食物不那麼美味了?那可不一定。

早在2021年,新加坡保健促進局與兩家餐館進行了試驗,結果顯示,超過八成的試吃者認為添加低鈉鹽的食物味道和加入普通食用鹽的食物味道沒有差別。

這就意味著,廚師在使用低鈉鹽後無需更改食譜,商家的成本也幾乎保持不變;與此同時,每餐能有效減少約450毫克鈉攝入。

王乙康盲測食物,來源:facebook 新明日報

衛生部長王乙康也在社交媒體上分享了他和衛生部兼律政部高級政務次長拉哈尤盲測食物的視頻。視頻里,王乙康蒙住眼睛,試吃了分別用低鈉鹽和普通食用鹽煮的干炒米暹(Mee Siam Goreng)和印度酸奶雞肉(Biryani Chicken)。拉哈尤則蒙眼品嘗分別用這兩種不同鹽煮的紅燒豆腐。

兩人都認為食物味道沒有差別,尤其是和味道濃郁的咖喱一起烹飪時,很難區分添加低鈉鹽和添加普通食用鹽的食物。

最後,小助手也在此提醒大家,在享受新加坡食閣美食的時,也要時刻給自己敲個警鐘~

在吃飯的時候,可以主動減少醬料的添加,或者在吃味道比較鮮美的食物時減少湯的攝入,這些都可以幫我們在生活中有效減少鈉攝入哦~