在這個曾被喻為文化沙漠、華語勢微的新加坡,面對熟悉華樂的年長一輩人數減少、年輕一輩鮮少接觸華樂或把它視為老土文化的現實,兩位孜孜不倦地在本地耕耘的華樂大師,如何看待獅城琴音?

有人才,但無發展空間

曾到許多國家演奏的李寶順和許徽都發現,對人口有限的新加坡而言,音樂普及度絕對能名列世界首五位,很多學校有華樂團或古箏團,懂得玩樂器的人數也有上升趨勢,家長對華樂學習也更支持。

李寶順說,新加坡華樂有一批忠誠樂友,幾十年來關注支持華樂,是華樂發展的中流砥柱。此外,隨著不少本地年輕人加入演奏行列,華樂欣賞和傳承也有了新氣象,「一些年輕人來華樂音樂會支持朋友或老師演奏時,會報以歡呼聲,熱情溢於言表,與老一輩欣賞華樂的含蓄不同。」

然而,作為人類生活精品的文化藝術和音樂,它需要社會關注及專業鑑賞,提出客觀多元的評鑑,作為養分補充,才能百家爭鳴,發揮良性助力。

當一個社會無法為有潛質的音樂人提供不一樣的出路,就會限制其發展空間,藝術活動往往只能停留在單一層面,無法升華到更高層次。

李寶順說,「當不了出色的演奏家,也可以成為一流的編曲者、音樂鑑賞者、培育新血的導師,從不同的角度發揮百家爭鳴之效。如果考取音樂文憑後,不能持續發展,有潛質的音樂人才難免流失。」

「高層次藝術鑑賞氛圍需要整個社會的認知,好比演奏結束後,有更多客觀多元的藝術評論,才能為音樂製作撞擊出更絢麗的火花。過去常聽到一些藝術評論家對演出發表個人感言,現在越來越少見。」

許徽坦誠地說:「新加坡人口不多,有關音樂的職位空缺有限,加上音樂界的門檻高,不少搞音樂專科的學生,常得面對畢業等於失業的現實。」

兩位華樂大師多年來曾在多所中小學擔任華樂團指導老師,自己也開辦授課,難免對本地許多有才賦的青少年,因現實生活和物質需求,無法持之以恆選擇音樂專業道路,感到惋惜。

天才,也需要家長的支持

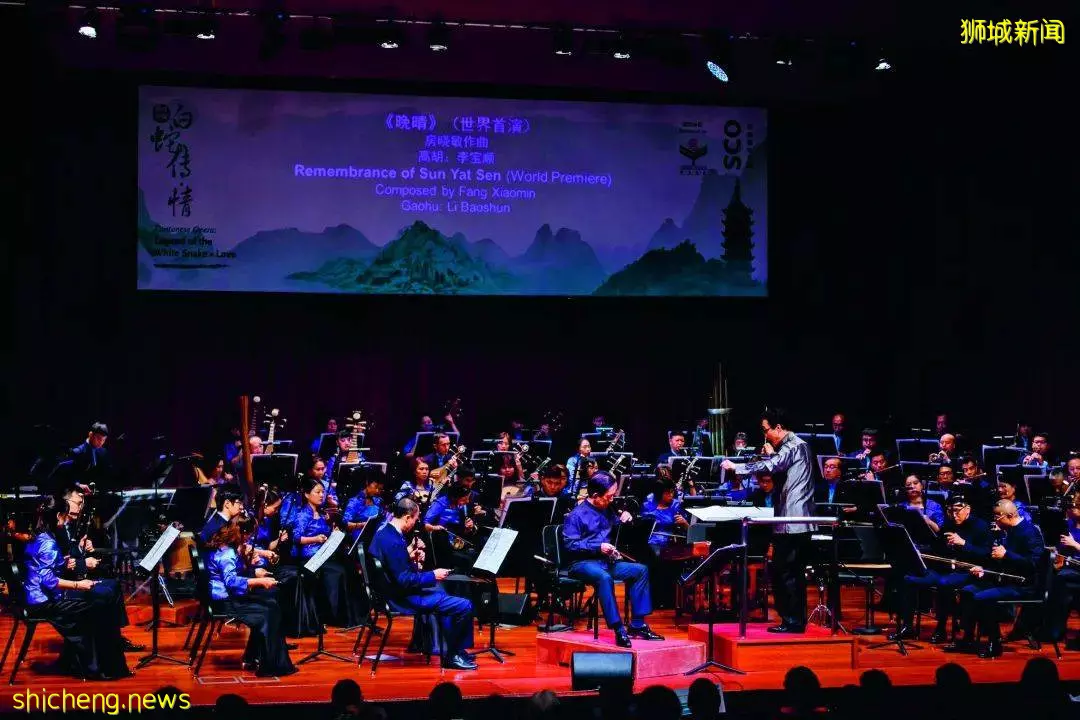

在「白蛇傳情」華樂音樂會中,李寶順以高胡拉出世界首演的《晚晴》曲目

李寶順以自己為例說,要真正掌握一種樂器並達到專業水平,一天花三五個小時練習是必須的。而華樂教育往往與父母對子女的關注度和支持度息息相關。

就以中國能出現像郎朗那樣的世界級鋼琴演奏家,與其父親要求嚴格、傾心栽培的意願不無關係。家長主動並有意識的強大推手,配合整體社會重視音樂藝術的宏觀助力,才能塑造國際頂尖本土音樂家。

也是國家青年華樂團導師之一的許徽就發現,本地拔尖並最終走上專業的華樂人數比例低,而且從音樂專科畢業後,再回到音樂教育行列的,更是屈指可數。

許徽自嘆,自2006年開班授課的最大挫折感,不是來自學生,而是家長!

「有時看到一個苗子特別好,希望多花些時間在這小朋友身上,想送去參加比賽磨練磨練。但與家長討論後,有時無法得到家長的支持,因為家長不想給子女增添學習壓力;有的小朋友練琴稍微苦些,向家長投訴,家長就向我反映,這都讓我們作為教師感到挫折。」

快餐文化的普及,衍生出速成音樂班,短短几堂課就能奏出樂曲。然而,李寶順說,藝術與體育項目是一樣的,耗時多少,紮根就多深,速成班的基礎不牢,未來要往專業發展的空間就受局限。「從教學角度來說,我們更希望看到的是紮實的基礎,因為誰也不知幾年後興趣是否會改變,基礎不穩,上升的空間就受影響。」

舉凡搞藝術者,幾乎都是自我要求高的完美主義者。這種精益求精的思維方式不僅對學習助益高,可鞭策學生養成自我向上的紀律,對未來謀職創業,更是百利無害。李寶順說:「要吃得起別人不能吃的苦,忍受別人不能忍受的寂寞,才能成為任何行業中的專業人才。」

全情投入沒有觀眾的演奏

去年10月舉行的《粉彩音詩》華樂音樂會上,許徽(右邊站立者)與受邀到新的中國嗩吶演奏家劉雯雯(左邊站立者)同台演出

2019冠病疫情打亂了社會步調,迫使大家在虛擬世界中實現真實生活的點滴,記錄著不一樣的演奏及教授音樂方式。

阻斷期間,多場沒有觀眾的線上華樂音樂會,在新加坡大會堂音樂廳隆重呈現。台上幾十位華樂演奏家戴著口罩,即便少了現場觀眾的掌聲,仍然全情投入,奏出首首餘音繚繞的曲子。其他華樂團成員也錄製了「樂家心語」視頻,分享不為人知的一面。

第一次嘗試將華樂帶上網,許徽做來得心應手,「疫情把科技信息提前切入到音樂領域,華樂團也學習錄製更多視頻。這正好打開另一道欣賞華樂之門,讓更多人在不同時間感受華樂的悠遠歷史,從欣賞到慢慢喜歡,再從喜歡到決定學習一種樂器。」

然而,兩人都渴望早日聽到現場觀眾的掌聲。李寶順回顧實況演出說:「有觀眾的演出,能近距離感受他們的反應,直接收到他們的反饋,對演奏者來說是莫大的推動力。網上評論總讓人感覺不太真實、不夠直接,而且有的人也不太願意把觀感評論寫出來。」

許徽贊同地說,線上教學對音樂教育屬臨時安排,教學效果不明顯。正如以手機聽音樂會,即便有最佳音響器材,仍與在音樂廳聽音樂有所不同。

為此,她希望越來越多人把聽音樂的習慣,從家裡或耳機上「釋放「出來,把上音樂廳、享受現場演出當成日常,「這需要至少一兩代人的時間來做出思想觀念的改變。」

多年來,華樂團的演奏曲子及對象非常多元化。大小提琴作為華樂團的一部分,已是見慣不怪。華樂團演奏的曲目,除了專為華樂器譜的,其他如爵士樂等西洋音樂也能娓娓奏出,並贏得國際舞台的掌聲。

具新加坡多元種族特色的南洋風格作品,多年來也是華樂團在社區表演或大型場合的必備曲目,包括耳熟能詳的馬來民歌《拉薩沙洋》、印尼民歌《梭羅河之戀》。

然而,由於各族都有自己的文化傳統,如何把華樂普及給其他種族的音樂愛好者,是具挑戰的目標。一些人也把華樂與「老土「掛鉤,李寶順就觀察到,年輕一輩對華樂的接受度相當兩極化。那些接觸過或喜歡華樂的年輕人,會用支持西樂的熱情來吶喊助興;沒聽過或不感興趣的,則很難引起他們的共鳴。

李寶順說:「這與年輕一輩接受西方教育模式相關,他們對西樂的表現手法較熟悉。不過從藝術音樂的角度來看,西樂和華樂只是呈獻形式不同,西洋樂隊比較重視整體表現,華樂則強調個人感情的抒發,表達的是較內斂的情感。」

儘管如此,李寶順對本地華樂前景依然信心滿滿。「按同年齡段作比較,現在的鑑賞能力比過去好很多,而且信息發達,就算不是華樂,也能藉助對西樂的認識來欣賞華樂。文化藝術越具有民族風格,就越有特色。西樂隨著西方科技和社會經濟引領潮流,但時間久了,華樂作為華族文化藝術的一部分,是會更受重視的。」

有趣的是,當華樂遇到西洋樂器時,學生一般會捨棄哪類樂器?

許徽說,當古箏遇到鋼琴時,前者通常占上風,「因為古箏容易上手,音色好聽,表演狀態優美;而鋼琴需要比較長時間來練習。」

華樂與西樂,在音樂的國度里,是相輔相成的。

認識新加坡華樂團

新加坡華樂團成立於1996年,前身為人民協會華樂團,是新加坡的國家級藝術表演團,以「人民樂團」為宗旨,通過社區音樂會、學校藝術教育計劃、戶外活動來推廣華樂。

目前團內擁有演奏家超過70位,肩負傳統文化的傳承,也以發展和創新為重任。經費有六成來自新加坡政府和政聯公司,其餘由華樂團通過投資經營所得。

新加坡華樂團自1997年首演以來,曾受邀到全球各地多個重要場合中演出,包括中國北京、上海、南京、蘇州、澳門、匈牙利、雅典和倫敦,如上海之春國際音樂節、蘇州歡慶新中蘇州工業園區20周年的演出等。

新加坡青年華樂團則是新加坡華樂團屬下的一個團體。它在教育部的支持下於1969年成立。後由自助的青年音樂家協會管轄。2003年6月由新加坡華樂團正式接管。

新加坡目前估計約有200個華樂團。

華樂主要分四組:彈撥樂器(常見有琵琶、古箏、阮、柳琴、揚琴)、吹奏樂器(簫、笛、嗩吶、笙)、打擊樂器(鼓、鈸、鑼)和拉弦樂器(二胡、高胡、中胡)。