新加坡是公認的花園城市, 有著亞洲四小龍之一的稱號,其經濟十分發達,百姓幸福指數非常高。

早期的新加坡的土地面積還是非常的吃緊,為了解決這個問題,新加坡的開始了填海造路政策,這也就是新加坡國土面積一直在擴大的原因之一。

01 新加坡過去50年填海了25%的國土面積

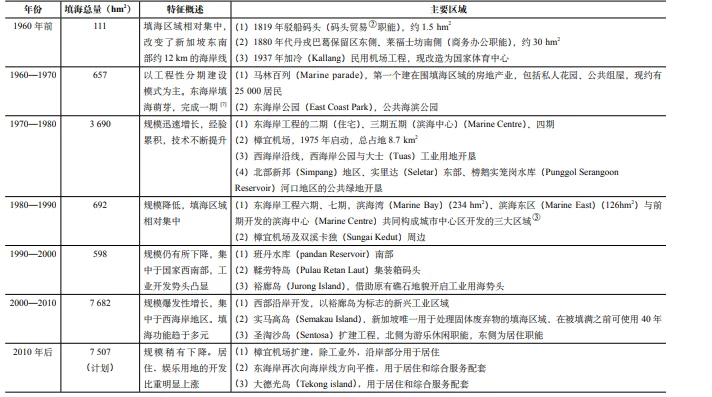

1965年新加坡剛剛成立時,國土面積為581.5平方千米。到2015年,50年時間裡,新加坡填海造路面積約為140平方千米,增加了25%的國土面積。

目前新加坡填海造陸工程仍然在進行,其速度預估未來每十年都可以造出一個中國澳門,甚至有專家預計到2030年左右,新加坡的填海造路面積將達到760平方千米,與之前相比,現在的新加坡填海造陸速率已經大大提升。

02 70年代最激進,填海超過360平方公里

在1970以前,新加坡受當時技術的影響,填海造陸的面積規模較小,填海造陸為76.8平方千米,這時填海造陸技術相對簡陋粗暴。

在1970-1980這十年里,新加坡對土地需求不斷上漲,技術開始提升,填海造陸為369平方千米。中國澳門的面積為329平方千米,超了中國澳門面積。

在1980-1990這十年里,新加坡對土地需求不斷上漲,快速增長過程中,技術出現漏洞,所以填海造陸規模降低,填海造陸為69.2平方千米,但填海區域相對集中。

在1990-2000這十年里,新加坡經歷海岸侵蝕,淤泥等自然環境的破壞,填海造陸相對緩慢,技術開始提升,填海造陸為59.8平方千米。這時規模降低,主要集中於西海岸地區,填海技術功能趨向多元化。

03 20多年增加了1500平方公里

在2000-2010這十年里,新加坡填海造路的速度成爆髮式增長,填海造陸為768.2平千米。這時規模降低,主要集中於西海岸地區,填海技術功能趨向多元化。

早前新加坡計劃在2010年之後,新加坡填海造路的速度成爆髮式增長,填海造陸面積為750.7平方千米。現在估計早已遠遠超過了填海造陸的面積早已經超過了此面積。

04 新加坡填海造地本領強

當然,填海造路的工程類型主要分為三種類型,這其中包括灘塗圍填、海濱圍填、離島圍填等。這填海類型的變化也與歷史發展及國家發展存在密切關係。

新加坡的成立初期,由於填海造路技術有限,政府都是在原本的灘塗沼澤地的自然基地上進行圍海造陸。這其中包括的駁船碼頭,唐人街等地方都是用這種方式形成的。

後期隨著技術提升,開始在新加坡主島外圍進行海濱圍填,這種方式是基於本身自有的島岸線向外水平推移獲得建設用地。這其中包括東海岸、樟宜機場等地區。雖然樟宜機場占地13平方千米,面積不大,但填海造路得來的樟宜機場卻花費了17.6億新幣