武吉知馬巴克路的英華學校(小學)將從2030年開始錄取女學生。(聯合早報)

作者 王震宇

新加坡教育部幾周前的一個重磅宣布,迄今仍餘波蕩漾:

位於武吉知馬巴克路的英華學校(小學)將在2030年搬遷至西部的登加(Tengah)新校舍,並且從男校轉為男女混合學校。

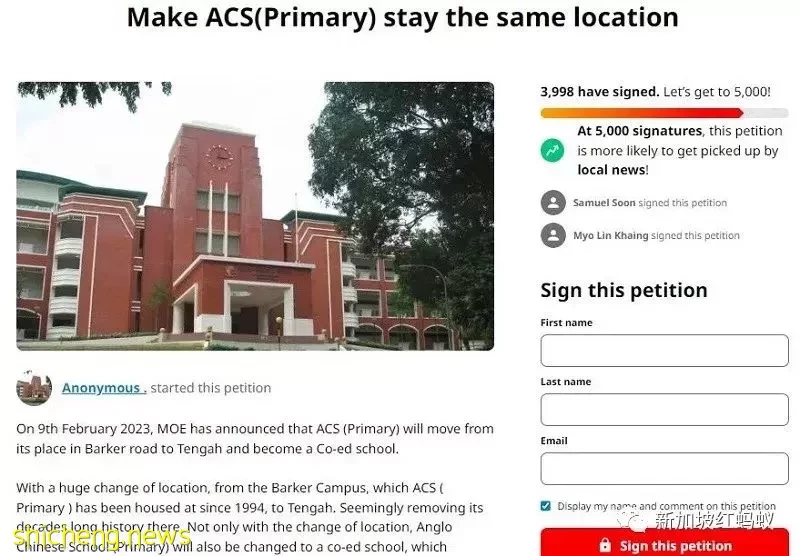

消息一出讓該校許多校友和家長感到震驚。一名相信是校友的網民以匿名方式,立即在網上發動名為「讓英華小學留在原址」的請願。截至2月28日,21天內已有3998人聯署。

(網站截圖)

根據請願網站的簡介,英華小學自1994年起就設在巴克路,遷至新校舍仿佛抹去巴克路數十年校址的歷史。

網民也認為,英華小學從1886年起就是一所男校,轉為男女混合學校的決定,不知會否影響137年來建立的傳統和文化,校友對校址和母校流傳下來的文化遺產所產生的情感也可能會變質。

上周三(2月22日),學校理事會和校友會在校內舉辦對話會,解答校友和家長對學校搬遷的疑問。

雖然對話會不開放媒體報道,但相信讓這些校友和家長感到「忿忿不平」的,應該就是「搬家」和「錄取女學生」這兩件事。過去幾周,從新加坡媒體刊登的多篇相關評論以及讀者來函來看,輿論似乎更側重「男校傳統被打破」的爭議。

教育部無計劃轉換現有男校女校

教育部長陳振聲前天(28日)在國會答覆議員詢問時,就針對英華小學將成為男女混合學校的改革表明立場。

他指出,英華小學在2030年遷至新校址後,若繼續保留男校的傳統,將會對登嘉的家庭選擇學校時設限,也會導致區內其他學府的男女學生比例不平等。

陳振聲也說,教育部目前沒有計劃主動將現有單性別學校都轉換為男女混合學校,但過去十幾年確實有不少相關案例。

他也補充說,教育部會根據個別情況採取定製方案,而教育部也會與每所學校的關鍵決策者討論,在過渡期間提供所需支援促進改革進程。

「教育部沒有特別傾向男校女校或男女混合校,許多這些學府都具有一定的歷史,所以才有了今日的成就。」

男校女校走入歷史是大勢所趨?

學者指出,新加坡自上世紀60年代起,就出現更多學府轉為男女混合學校的現象。(聯合早報)

新加坡日後將有更多男校女校轉為男女混合校,已是不爭的事實。

新加坡國立教育學院副教授陳英泰博士接受《海峽時報》訪問時說,新加坡自上世紀60年代起,就出現學府逐漸轉為男女混合學校的現象。

「自那時起,新加坡已不再出現只收取男學生或女學生的新學校。到了80和90年代,有更多前男校女校轉為男女混合學校。此外,不少男校和女校也因為收生率低而併入男女混合校,或是直接停辦。也曾有高中學府是單性別學府,但到了80年代就逐漸消失。」

《海峽時報》引述的最新數據顯示,新加坡只有13%的小學和18%的中學只錄取男學生或女學生,意味著男校或女校在新加坡已屬少數。

另有網上一組截至2021年的數據顯示,新加坡目前僅有21小學是女校,以及9所小學是男校。

這些碩果僅存的男校或女校,是否也將在未來走入歷史?

從兩方面來看,這個趨勢並非完全不可能。

其一,新加坡將打造更多的新市鎮。

英華小學將遷入的登加新鎮,當局早在2016年就發布該區的發展總藍圖,自2018年起陸續推出多個預購組屋計劃。

登加新鎮興建預購組屋。(聯合早報)

政府也在去年宣布,巴耶利峇空軍基地遷移後,該地段將建設新一代市鎮,成為集合住宅、辦公空間及各類設施的生活場所。

入住這些新市鎮的家庭,大多數會是年輕家庭。誠如陳振聲所言,如果區內的學府只收取單性別的學生,家長在為孩子選學府時就會受到限制。

這些新市鎮內的學府,必然都會以錄取男學生和女學生為主旨,以滿足新市鎮人口的需求。

其二,生育率下滑,新生人數一年比一年少。

最新數據顯示,新加坡2022年的居民整體生育率降至歷史新低,只有1.05。

統計局數據也透露,去年只有3萬5724名新生兒,年比下跌7.6%。縱觀數十年來的趨勢,新加坡已從60年代的年均6萬1000名新生兒,減至70年代的4萬5934名新生兒。近幾年,則在3萬8000至3萬9000人的數字之間波動。

新加坡2022年的居民整體生育率降至歷史新低,只有1.05。(海峽時報)

更多男校女校面臨改革的主因之一,就是學生人數隨新生人口變少了,而學府也須整合資源來應對這個問題,同時為學生提供更廣泛的服務。