過去半個多世紀,「鍾」姓在中國和新加坡一直被簡化為「鍾」。但是中國2013年發布的《通用規範漢字表》增收簡化字「鍾」,並註明是「用于姓氏人名」後,新加坡鍾氏公會和世界各地的鍾姓宗親團體便堅持用這個「鍾」,也希望大家不要再以「鍾」取代他們的姓氏。

新加坡鍾氏公會的新舊招牌和匾額,一律用繁體字寫的「鍾氏公會」。(蕭紫薇攝)

如此一來,新加坡國會議員鍾奇雄、鍾麗慧不應寫成鍾奇雄或鍾麗慧。即使是人名,例如華社自助理事會執行理事長卜清鍾,也不應寫成卜清鍾。

曾擔任過新加坡鍾氏公會三屆會長,目前是會務顧問的鍾志光(71歲)說,公會從不認同把鍾寫成鍾,向來堅持姓氏應寫成繁體字「鍾」或簡化為「鍾」。他坦言很多外來信函把他們寫成「鍾氏公會」,但公會對外信函都用「鍾氏公會」。

現任會長鍾定珠說,她自上學認字起,父親便教她要把姓氏寫成「鍾」。位於維拉三美路(Veerasamy Road)的鍾氏公會創立於1947年,目前有大約200名會員。

三年前籌辦過第17屆世界鍾姓宗親聯誼大會的前署理會長鍾駿源(54歲)說:「馬來西亞鍾氏宗親總會自2015年便通過報章提醒教師、文字工作者與社團組織,把鍾寫成鍾是不尊重他人姓氏的行為。新加坡鍾氏公會那一年也籲請會員宗親把姓氏從鍾改回鍾。」

新加坡書法家鍾榮森2017年2月曾建議鍾姓宗親把自己的姓氏拆解為「千里金」,好比姓張的說自己是「弓長張」。

就姓氏而言,「鍾」和「鍾」(鐘)在大陸和台灣都有人姓。「鍾」是在最新百家姓排行榜上名列第53的大姓,「鍾」則是很罕見的姓氏。

兩個字的歷史演變

為釐清「鍾」和「鐘」的規範過程,《聯合早報》訪問多位專家學者,發現遠至宋元時期,「鐘」就經常被人們簡寫成「鈡」,古時候稱之為破體或小寫。

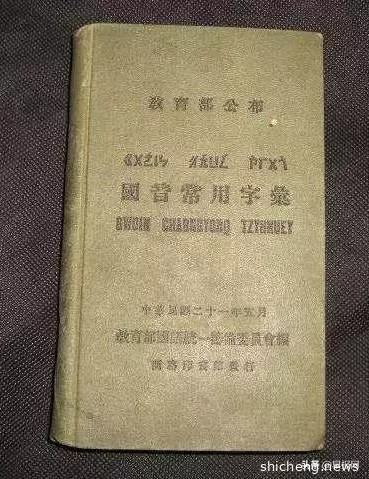

新躍社科大學中文部主任羅福騰副教授一直從事語言學、文字學的教學和研究,並發表專著和學術論文若干。他受訪時說,這種簡化法在民國時期被當時的教育部所採納,1932年5月出版的《國音常用字彙》字典把「鐘」簡化為「鈡」。民國政府在1935年8月21日公布《第一批簡體字表》時,官方第一次確定鈡為鐘的簡體字,卻保留鍾,讓鈡、鍾二字各自獨立,並行於世。

1932年5月出版的《國音常用字彙》字典把「鐘」簡化為「鈡」。(網際網路)

中華人民共和國誕生後,中國國務院在1956年1月28日通過「關於公布《漢字簡化方案》的決議」,分階段推廣簡化字。到了1959年7月15日,原本只是「鐘」簡體字的「鈡」,開始兼作「鍾」的簡化字。1964年5月,中國文字改革委員會出版《簡化字總表》,「鍾」成為「鐘、鍾」的簡體字通行於世。

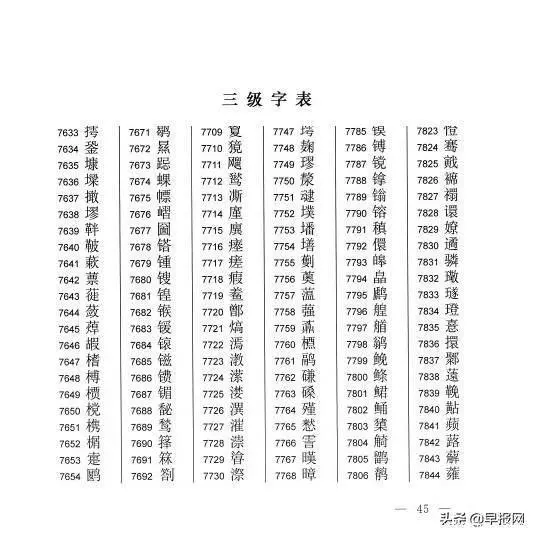

中國教育部、國家語言文字工作委員會2001年開始著手制定《通用規範漢字表》,2009年徵求意見,2013年6月正式發布《通用規範漢字表》,並在《三級字表》中增收簡化字「鍾」,註明「鍾」字用于姓氏人名時可簡化為「鍾」。

中國2013年發布《通用規範漢字表》,在《三級字表》收入「鍾」字(7679)。(中國中央政府門戶網站

羅副教授認為漢字規範的原則,本來就有尊重傳統、尊重民意的規則。多數鍾姓人始終堅持把姓氏寫作「鍾或鍾」,《通用漢字規範字表》明確「鍾」的使用地位,雖說只是開了一扇小小的窗口,卻還是順從民意,照顧民間情感,值得嘉許。

研究領域包括漢語歷史語言學的新加坡國立大學中文系潘秋平副教授說,把「鐘」和「鍾」簡化為「鍾」,意味著兩個不同的字被合併在一起,失去原來的獨立性。後來以類推簡化法讓「鍾」作為「鍾」姓的簡化字,其接納度肯定比「鍾」來得高,因為「鍾」更能凸顯作為姓氏的獨特性。

他認為這牽涉到文字使用的心理習慣問題,而姓氏向來比較敏感,因為它涉及血緣、傳承和獨特性等問題。

國大中文系副教授黃賢強和李志賢都認為,既然《通用規範漢字表》已有「鍾」字,大家就應該尊重當事人的訴求,讓鍾姓者用回他們所認同的祖宗姓氏。

鍾姓與鐘姓的來源不同。據《周禮·春官》記載,古代有一種官職名「鐘師」,「鐘氏」是周朝鐘師之後代。《湖南藍山鐘氏族譜》也記載著鐘氏祖先是負責鐘呂樂器的樂師。

據《湖南藍山鐘氏族譜》記載,鐘氏祖先是負責鐘呂樂器的樂師。(網際網路)

鍾姓最大支系以微子啟為始祖。微子啟是商王帝乙之庶子,紂王的哥哥,也是周朝宋國的開國君主。宋國於公元前286年被齊、楚、魏所滅時,宋康王的弟弟公子烈逃到河南許州(潁川)隱居,由於他曾受封於鍾邑,便以封地為姓,改子姓為鍾姓。