十二 中國金融市場,未來投資和避險天堂

在去年的疫情之後,以人民幣計價的金融資產,吸引力已經出現快速的提升。中國對疫情的成功的控制,中國經濟的韌性,對全球的投資者而言是一個巨大的增長的機遇。同時海外的機構投資者已經把中國的金融市場看做了一個避險天堂,資金已經在陸續湧入中國。

隨著未來資本帳戶的進一步的開放,隨著國債期貨或匯率對沖工具等等風險管理手段進一步的完善,我相信會有更大體量的海外資金湧入中國。這會對中國,中國的政策當局提供更大的空間,壓低中國的融資成本也會對中國及海外的投資者和中國的企業提供更多的機遇。

對於中國金融改革開放的前景,我對它有著足夠的信心。

互動問答環節

講座結尾的問答環節,針對聽眾的踴躍提問,傅教授高屋建瓴進行了耐心細緻的解答,聽眾紛紛表示深受啟發,受益匪淺,下面將分享傅教授針對三個熱門問題的解答:

Q1

您對財政赤字貨幣化和通貨膨脹是怎麼看,除了您提到的償貸壓力和金融安全的問題,中國不會使用財政赤字貨幣化還有哪些原因,相對美國的獨立性,您認為美國的QE和日本YYC等非常規的貨幣政策屬於財政貨幣化的範疇嗎?

美國和日本已經實現財政貨幣化了,美聯儲的2020年後緊急措施中包括MLF,就是municipal lending facility,就是由美聯儲直接購買市政債券,過去美聯儲的國債購買是通過二級市場,是間接手段,但MLF是直接的貨幣化。相對而言,中國的人民銀行受人民銀行法約束,不能對財政赤字融資,赤字的貨幣化,從嚴格意義上講,沒有變成現實,當年的PSL,也就是對棚改貨幣化的支持是一種形式,但體量不大,現已基本消失了,目前中國也有足夠的政策空間,不需要也沒有積極性採用此選項。

第二點關於通脹的問題。近期,通脹是宏觀經濟最受關注的熱點,大宗商品和工業原材料也在出現通脹的跡象,美債收益率的上漲,就是通脹預期的一種體現。對於未來的通脹前景,我持有比較大的保留意見。如此強烈的通脹預期,來自於兩個因素,第一是在疫情好轉之後經濟快速復甦的所謂reopening的預期,認為經濟活動會大幅度升溫;第二是對聯儲等主要央行超寬鬆貨幣政策的反應。我的看法可以總結成以下幾點。

首先,貨幣寬鬆是否一定會帶來物價的普遍上漲,這需要探討貨幣政策的傳導機制,也就是說錢印出來,是否可以到需要花錢的人的手上,以什麼樣的方式來傳導,以什麼樣的速度來流通,換句話說,是否形成有效的購買力,以什麼樣的速度來形成購買力。弗里德曼有一句名言,通貨膨脹歸根結底是一種貨幣現象,但當今世界與上世紀70年代之前相比,貨幣體系、貨幣流通的方式、市場結構、信貸創生的機制都有了根本性的變化,弗里德曼的話不能當作教條。簡單地說,弗里德曼認為美國20世紀裡貨幣流通速度是基本穩定的,但是從次貸危機以來美國的貨幣流通速度是大幅度減緩的,錢沒有轉起來,當然不會有大規模的通脹。

第二,當年次貸危機後,伯南克開始推出量化寬鬆,有人把他的頭像PS到了德國魏瑪共和國時代的鈔票上,很多人在兜售焦慮,導致黃金價格暴漲,結果現在Peter Schiff、Michael Pento這些人又跳出來了。我們再舉一個例子,日本從2001年開始推行量化寬鬆,但日本有沒有成功擺脫通縮陷阱。

通脹的成因是一個複雜的問題,並不僅僅由基礎貨幣的供給來決定,拿出弗里德曼的名言當教條更是對經濟學的誤解。

複雜歸複雜,但不妨去看看問題的根本。通脹,歸根結底,是價格問題,價格的決定是非常簡單的,就是供需之間的互動與平衡。很多人講所謂的reopen trade,的確,經濟重啟之後需求會提升,但不要忘了,重啟之後先復甦的是供給,而不是需求,要先開工才能銷售,供給的修復一定早於需求的升溫,重啟提升需求,但是也修復供給。

當前美國的經濟狀況,在很大程度上依賴於財政和貨幣方面的紓困政策。但是美國到上一周單周新增失業人數還有78萬,比當年次貸危機的高峰還要多10幾萬,仍有1000多萬的失業人口,過去的財政與貨幣政策起到的是紓困與兜底的作用,但是這樣的缺口不是靠政策可以完全填補,復甦會是一個非常漫長的過程。

我再補充一點,當今的通脹已經是一個複雜的全球問題,不再單純由某一國的貨幣政策可以單方面改變。總結下來,我認為不會有劇烈的通脹,會有波動,但是我不認為會改變長期以來的低通脹的基本面。

有關中國的工業產品價格,我建議大家參照以下2016年下半年到2017年的這一段歷史。PPI在供給收縮與信貸擴張的雙重推力之下上漲,但是CPI增幅小於PPI,這樣的通脹是無法持續的,因為終端需求疲弱,上游瓜分中下游利潤,2018年就開始感受到明顯的經濟下行,最近的價格波動,我認為持續時間會更短。

Q2

您怎麼看待比特幣?最近很多美國公司轉入股票市場和比特幣市場,最近美股和國內的股市會有大波動,這是一個經濟現象還是一個企業經濟行為?

比特幣價格在過去兩個多月的急劇漲幅有出乎意料之處,但也在情理之中。新冠疫情之後超寬鬆的貨幣和財政政策環境帶來的流動性過剩是其主因,早在去年五月,美國的傳奇投資人Paul Tudor Jones提出貨幣大膨脹的概念,提醒市場更多對比特幣予以更多的關注,比特幣因其供給的稀缺性和安全性在寬鬆的流動性環境之中為市場提供了一種資產選項,具有了特有的吸引力。

同時,應當注意到,比特幣價格飆升的背後有非常多樣而複雜的因素。首先,比特幣依託於區塊鏈技術,區塊鏈底層技術的應用場景正在不斷擴展,其概念也在逐漸被主流社會與財經界接受,比如美國銀行業已經在加大力度開發基於區塊鏈技術的金融基礎設施,這在一定程度上在改變市場對比特幣的認知,機構投資者的大規模湧入是其價格大幅度上漲的主要推手。

第二,儘管流行的看法常常將比特幣與黃金做類比,其實比特幣並不具備黃金的避險屬性,相反是一種不折不扣的風險資產,如新債王Jeff Gundlach所說,是一種刺激性資產,近期的價格上漲也體現了市場上強烈的risk on的態度,為拜登當選、大規模經濟刺激預期和疫情緩解所帶來的樂觀經濟情緒所驅動,那麼未來的走勢也會高度依賴於未來政策、經濟復甦等預期的兌現。

第三,比特幣的價格上漲可以被認為是再通脹交易的一部分,但是這種情緒缺少基本面支持,無法自圓其說,比特幣並不具備抗通脹功能,同時市場上目前高漲的通脹預期未必可以兌現,2011年到2013年的黃金價格動盪其實已是前車之鑑。

第四,比特幣作為去中心化的資產,體現並且迎合了民眾自金融海嘯以來對法幣體系和當前經濟體制的普遍置疑,從某種意義上講,對比特幣的推崇代表了一種無政府主義傾向的懷疑甚至是反抗,與當前社會中的民粹主義與反建制浪潮相呼應,近來的交易熱情在很大程度上有技術和金融投機者聯手炒作,通過兜售焦慮實現收割,比特幣這種與法幣體系的天然對立性與競爭性,讓它在未來極有可能受到加碼的的監管約束。投資者必須警惕追高心理,羊群效應會大幅度放大其波動性。

Q3

您怎麼解讀近期美國10年期國債收益率飆升?中國國債相比投票基金,具備更好的信譽與保障,這種潛在邏輯是否行得通?中國股市與美國資本市場之間關聯度高不高?

10年期國債利率的上漲,目前引起了相當大的關注。我要先介紹兩個基礎知識,第一,債券的價格與收益率也就是利率成反比,收益率的上升,代表著價格的下行。會應者寥寥因為市場對美債會有價格下跌的預期,所以我們看日本也減持了美債,這是一個正常的市場操作。第二,國債收益率是名義利率,它的變動,主要體現了通脹預期的變動,上漲體現了通脹預期走高。

在最近的十年時間,市場上出現了股債雙牛的狀況,這主要是低廉的資金帶來的結果,所以市場會有擔憂,是否會對市場帶來壓力。我認為國債利率的快速上漲主要是市場的情緒所致,低利率的狀況很難發生根本性變化。國債收益率是長期名義利率,上漲體現了通脹預期走高,但是就像我們剛才討論到的,通脹預期是否會被落實是一個未知數,如果通脹達不到預期,就意味著經過通脹調整的實際利率上升過快,對於企業融資成本和資本市場都不會是利好,雖然我不認為這個狀況會持久,但是市場上的波動性會放大。我不是一個算命先生,我也沒有crystal ball(水晶球),但是有一點應該是肯定的,市場上目前缺少共識,不確定性極大,這就意味著短期內更大的波動性。

但是我還是有一點需要提醒大家,在過去的十年里我們深切體會到的寶貴經驗,我認為是當前對待市場變化的最重要的兩條原則: Rule No. 1, don』t bet against the Fed; Rule No. 2, don』t forget rule No. 1. (規則1,不要與美聯儲對賭;規則2,別忘了規則1。)美債收益率的上行,對中國股市存在影響,體現在北上資金上,至於中國股市,有它自己的邏輯與周期,與美國資本市場和貨幣政策邊際變化之間關聯度不高。

主講嘉賓

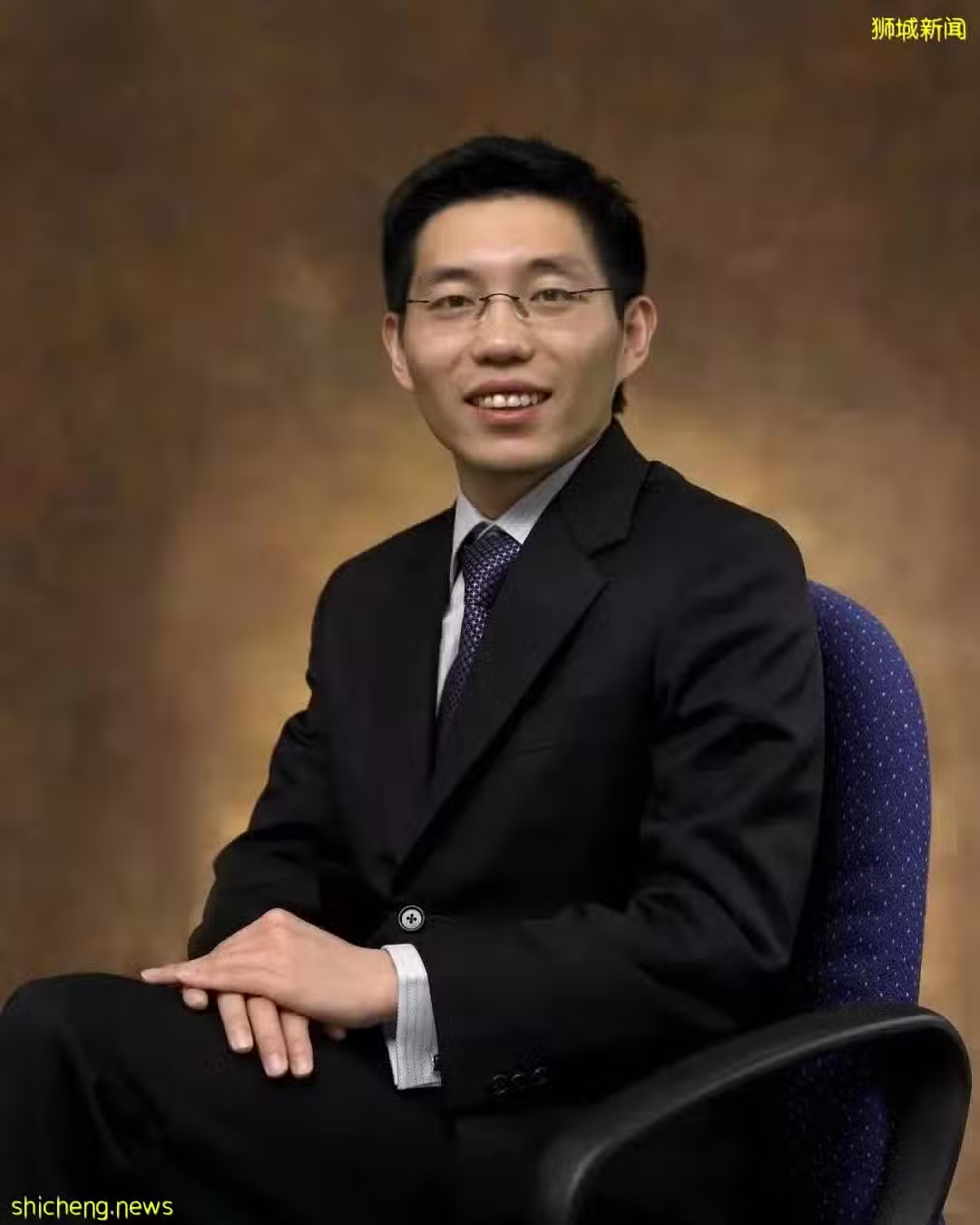

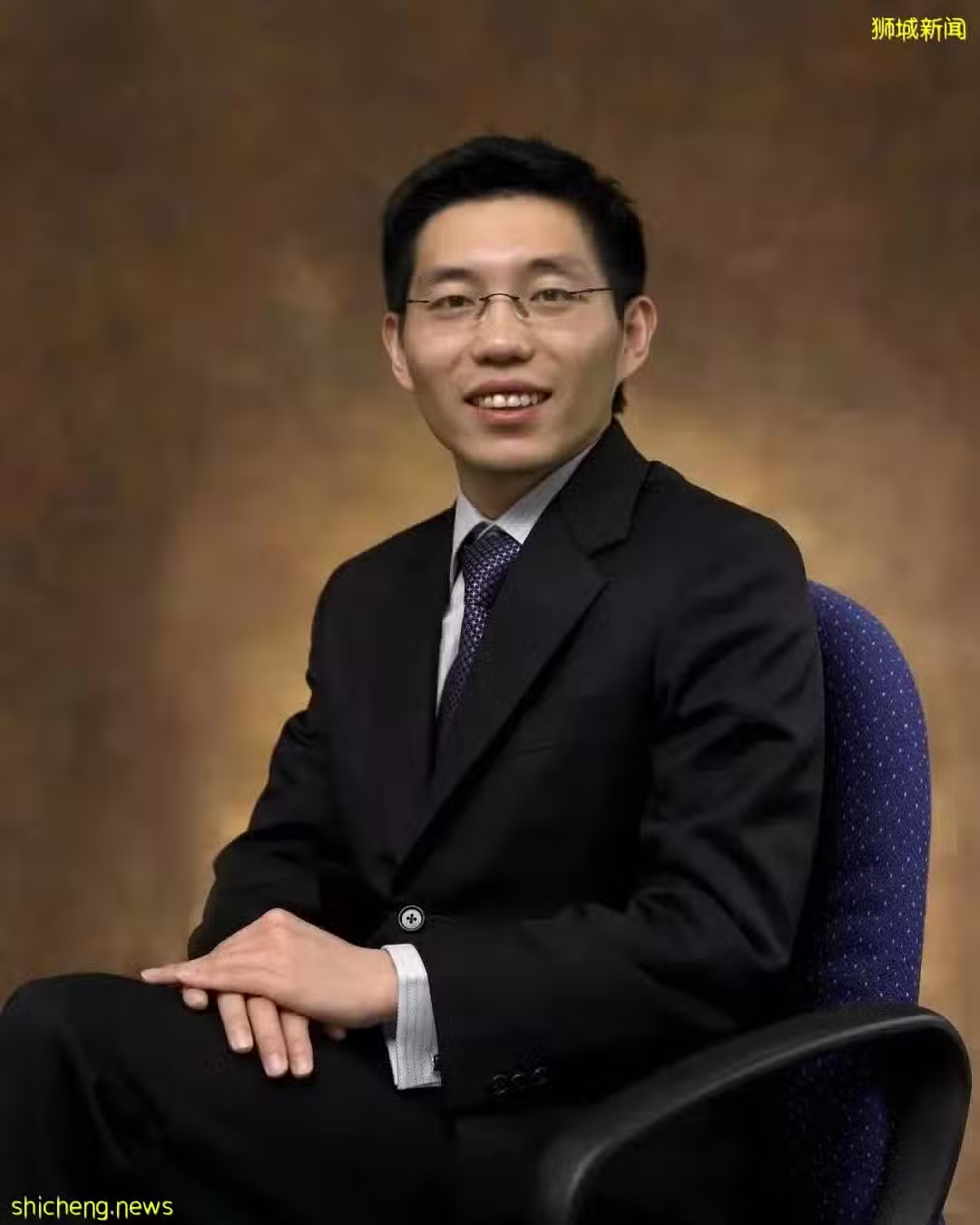

傅強教授

新加坡國立大學商學院

策略與政策系

中文EMBA學術主任

傅強教授於1998年畢業於北京大學光華管理學院,並在美國印第安納大學獲得經濟學博士學位,自2005年起執教於新加坡國立大學商學院,講授管理經濟學、宏觀經濟與國際金融等課程,被評為新國大商學院EMBA最佳教師,現任中文EMBA項目學術主任。

傅強教授曾兩次當選新加坡最具影響力40歲以下商科教授,為眾多金融機構與大型企業高管授課、諮詢,或擔任董事、監事等職務。

傅強教授從事應用對策論的理論研究,曾擔任德國巴伐利亞州財政部Max Planck公共稅收與法律研究所、加拿大CIREQ經濟研究所客座研究員。

其學術論文廣泛發表於諸如the American Economic Review, Theoretical Economics, Journal of Public Economics, Games and Economic Behavior等國際頂級學術期刊。

公開課回顧

(圖文由新加坡國立大學商學院提供)