另一種就可能是不好的結局。華人和馬來人之間民族矛盾,交織著佛教和伊斯蘭教之間的宗教矛盾,導致衝突頻頻爆發,最終可能撕裂整個社會,嚴重影響新馬的發展,倒不如早早分家的好。

歷史上確實也發生過這樣的衝突。1963年新馬合併後,華人馬來人兩族關係緊張,新加坡的馬來人和華人之間爆發了兩次嚴重的流血衝突:一次是在1964年的7月,衝突共造成22人死亡,461人受傷;另一次是在同年9月,共造成13人死亡,105人受傷。

對比歷史,更顯得新加坡今天多元種族、多元文化、多元宗教和諧共處的難能可貴。

07.華人之光下的危機感

新加坡與馬來西亞被迫分家的歷史背後,折射出的是東南亞華人的命運歷程。

19世紀以來,腐朽的清王朝走向衰弱,中國積弱積貧,飽受侵略。

一大批來自廣東、福建、海南等地的華人——主要是無土地的農民,下南洋謀生,憑藉中華民族的勤勞與勇敢,在東南亞紮下了根,闖出來一片天地。

第二次世界大戰之後,南亞國家紛紛獨立。華人在經濟建設上,為這些國家做出了很大的貢獻,卻未能擁有與之相匹配的政治地位,甚至受到歧視與侵害。

新加坡是除中國之外,世界上唯一以華人為主的國家,在被馬來和印尼穆斯林包圍的華人孤島上,創造出了巨大的成就,為東南亞的華人社會帶來了理想的光環。

李光耀曾告誡新加坡人:「在世界這個角落,一個城市島國如果要生存,就不可以平平庸庸。」

他們清醒地知道,無論新加坡取得了多麼巨大的成就,都無法改變新加坡在東南亞的特殊位置和處境,都無法消除周遭鄰國的猜忌和疑心。

他們知道,這個世界充滿了變數,不能掉以輕心。新加坡從挖坑如廁到住進冷氣房的時間還太短。新加坡的成功來之不易。

李光耀曾指出:我始終感到我們與其說是華僑,不如說是華裔。沒有人能改變這一點:中國是中國,而我們是我們。

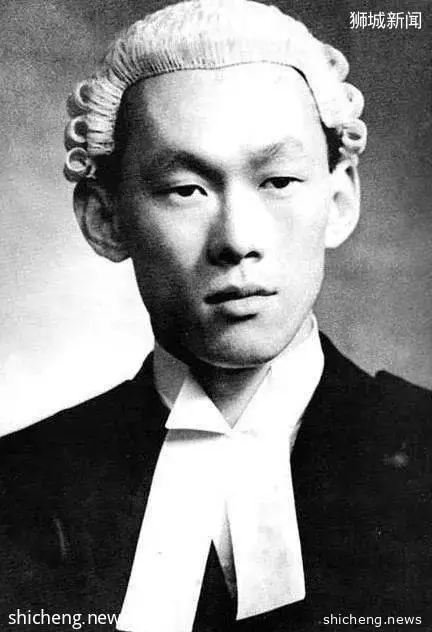

祖籍廣東梅州的李光耀。是海峽殖民地的第四代移民,出生於一個富裕的華人家庭。

李光耀從小接受英式教育,考入了當地頂尖的英式中學萊佛士書院,後獲得女王獎學金赴劍橋大學攻讀法律,並在倫敦取得了律師執業資格。

在李光耀的主導下,新加坡推行雙語教育,在保留本民族語言的同時,將英語作為教育、行政和商業的通用語言。

有人說,新加坡的華人「黃皮白心」,骨子裡面更像是英國人。

為求得有利的生存環境,新加坡在東西方世界之間,左右逢源,八面玲瓏,將實用主義的外交政策到了極致。

我們在新加坡華人的身上,可以同時感到他們的優越感,以及強烈的危機感,也可以隱隱感覺到一種距離感與隔閡感。

新加坡的成功經驗非常值得學習與借鑑,其代表了海外華人數百年來,沐風櫛雨、砥礪前行,所創造的理想光環。

而新加坡被迫與馬來西亞分家的背後,則是海外華人數百年來為爭取自身權益,曲折而又無奈的一段歷史縮影。

---全文完---

參考文獻:

1.《列國志-新加坡》,畢世鴻

2.《列國志-馬來西亞》,駱永昆等

3.《李光耀談治國、管理和人生》,李光耀

4.《解讀新加坡》,楊建偉

5.《新加坡與馬來西亞的合併與分離研究》,龐衛東

6.《馬來西亞為何留不住華人?種族「玻璃天花板」逼走百萬華人》,環球網