烏節路多美歌地鐵站前的多美歌綠坪(Dhoby Ghaut Green)將特設園區讚譽我國女性對社會的貢獻,肯定她們扮演的重要角色。(聯合早報)

作者 盧麗珊

多元種族和文化的新加坡街道名稱,本來就含金量豐富,有歷史、有文化、有秘密,《紅螞蟻》過去就此已有所發揮。

本地媒體日前報道,原來新加坡以男士命名的街道有540條,相比之下女性的名字只有40多條。這不是透露21世紀社會還存在封建時代般男女比重失衡的畸形現象嗎?

未來,我們的街道可以期待出現更多以女性命名的街道或空間,以讚譽撐起半邊天的女性。

為本地女性發聲的新加坡女性組織理事會日前大力疾呼要更恰當讚譽和認可女性對國家建設作出的貢獻,並應該從街道命名開始。

獅城只有40條街道以女性為名

這一訴求有理有據。40個女性為名的街道中,有超過一半是英國殖民時期皇室女性有關,例如伊莉莎白通道、瑪格烈通道等。其餘的是早期商人或英殖政府官員家屬的名稱,例如貞安路(Joan Road)。

湯申路旁的貞安路(Joan Road)。(谷歌地圖)

換句話說,它們壓根兒跟新加坡沒有太直接關係,僅僅只是因為「主人」命生得好,運好,生在英皇貴族或富裕人家,又恰好在英殖民時期在新加坡生活。到目前為止,只有三名對新加坡有貢獻的女性名字,嵌入我們街道的集體記憶里。

她們是實乞納一帶的惹蘭哈芝惹(Jalan Hajijah),哈芝惹女士是建設實乞納甘榜回教堂的人,還是地主。

實乞納一帶的惹蘭哈芝惹(Jalan Hajijah)。(谷歌地圖) 第二位是紀念聖安德魯骨科醫院的醫生依洛,該街道是位於實乞納一帶的依洛路(徑)(Elliot Road/Walk)。

實乞納一帶的依洛路(徑)(Elliot Road/Walk)。(谷歌地圖)

最後一位是美以美女子學校創辦人布勒克摩,該街道位於武吉知馬的布勒克摩通道 (Blackmore Drive)。

武吉知馬的布勒克摩通道 (Blackmore Drive)。(谷歌地圖)

理事會在本月18日向政府提呈的建議,也在同一天,總理李顯龍在「新加坡女性發展」閉門對話會的閉幕儀式上,宣布將多美歌綠坪(Dhoby Ghaut Green)一帶的綠地開闢為讚譽女性的傑出開創精神和卓越貢獻的園區。

官民一致的步伐可喜可賀,可見共識已基本達至,未來攜手從本土有貢獻的女性中予以命名。如果通過出版物、舉行展覽和選票活動,讓公眾參與投選就更有意義。

例如,可以通過不同領域(醫療、政治、體育、教育、藝術、文學等等)傑出女性展覽開始。這應該成為公共歷史教育的一部分,讓她們成為家喻戶曉的名稱,深入全民公眾的意識中,而不只限於衣香鬢影的頒獎晚會而已。

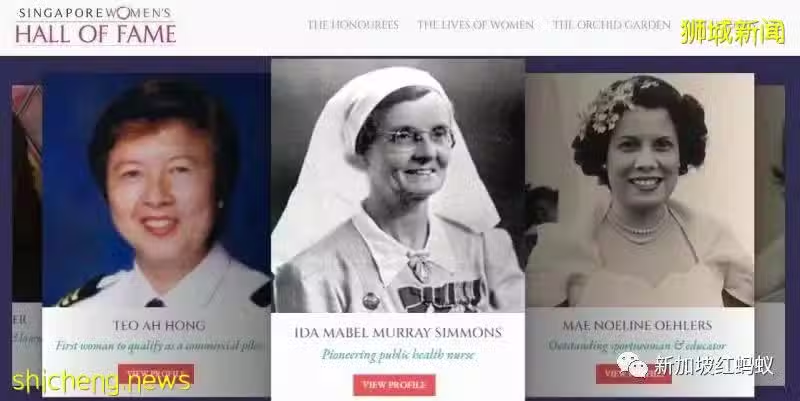

自2014年起,理事會列出的「新加坡女性名人堂」列出167名對新加坡建設有貢獻的傑出女性,命名工作可以由此為基礎。

新加坡女性名人堂。(Singapore Women’s Hall of Fame官網)

另外一邊「起名」、一邊就得「去名」,「去殖民化」,很少社會像新加坡對於被外族殖民時代毫無怨懟,甚至可能有些許崇拜之心,名字越英式就越有面子。

去名和起名的過程中如何能尊重本土歷史、保持理性持平將是值得關注的過程。

新加坡為女性還可以做得「更好更貼心」

在本來已幾乎男女同工同酬的新加坡,各種高管、科技甚至是軍事職位都有女性撐起。女性不管在教育、職工、婚姻領域的權益還是尊嚴,還是相對得到極大的保障。如果能修正過去歷史的失衡,那就再好不過,我們每個女性都必須支持和鼓勵。

從國家的利益角度來看,女性地位的提升和肯定只會繼續鼓舞女性各司其職,為家庭、為社會和國家發揮得更淋漓盡致。

女性占選民人口一半,一個開明的新加坡政府在男女議題上繼續遵循平等和公平的準繩,甚至對女性多一份關愛和貼心,一定不難虜獲更多的鐵粉女性選票。

例如,在台灣和日本,地鐵和火車的某節車廂或在某時段是為女性而設,這一來方便帶著幼童的母親或年長人士,尤其是夜晚出門時更覺得安心。

日本東京的女性專用車廂。(網際網路)

也許我們認為新加坡本來就很安全,這只是多此一舉,但不換換思維就無法突破從「好」做到「更好」,這點就是所謂的貼心。

其實在馬來西亞、印尼和印度等地,也在公共運輸領域推出類似舉措,但是目的不是對女性貼心而是防範非禮和強姦事件,僅僅是消極的保障女性的人身安全而已。

女性取得今天的成就來之不易

新加坡不但保障女性的人身安全,更全面發展和提升女性地位方面表現突出,已成為亞洲區域和全球已開發國家群中的良好典範。

例如,我看新加坡家庭聘用十幾萬名貧困國家的幫傭來我們家庭工作,也等於為她們和家庭創造改變命運的機會,也等於照顧著這些弱勢的女性群體。我們一定得做好,也能成為當中僱主國家的楷模。

(海峽時報)

再拓寬視野,將女性議題放在歷史的維度:本來英文字「History」不就明白顯示歷史就是「他」的事跡(his story),而不是「她」的故事。

女性的地位在過去幾千年的史書中被壓抑、邊緣化,甚至是缺席;直到是進入工業化時代,勞動力大量增加,再到二戰後,世界稍微和平下來,獨立國家紛紛四起,女性的地位才慢慢抬頭,與男性一起投入建設國家行列,平起平坐,同工同酬其實也就這幾十年的事。

如果歷史太遠太模糊,我們聚焦現代就可知道女性取得今天的成就來之不易,輕易又可能打回原形。 最近阿富汗因美軍經歷20年的接管後撤退,讓塔利班掌權,女性地位又發生天翻地覆的變化。

阿富汗婦女走上街頭示威遊行,要求塔利班政府保障她們受教育和就業的基本權益。(路透社)

美軍2001年接管阿富汗後,女性小學入學率從零增加到80%,強制婚姻被列為非法和嬰兒死亡率減半。然而,如今國際媒體看到一切又打回原形,連基本人權都無法保障,女性和男性上學分開而坐,甚至女性未來接受教育都可能受阻,這是全球真實發生歷史拉倒車事件。

惡待女性的國家更容易出現激烈動亂?

《經濟學人》雜誌近期封面故事就聳動攝人:為何辜負女性的國家會失敗(Why nations that fail women fail),報道指出:

「政策制定者無法將人口一半的女性利益考慮在內,他們也無法了解世界。」

報道的焦點不限於阿富汗,地緣政治調查顯示惡待女性的國家更容易出現激烈動亂,例如沙烏地阿拉伯、印度和巴基斯坦。

在富裕和相對自由民主的國家,男性為尊的宗族社會關係早是成年舊事,然則在世界上許多國家依然稀鬆平常。性別歧視的習俗和一個國家的不穩定和暴力息息相關。驚人的數據顯示全球還有120多個國家因性別歧視的習俗而深受影響,這個趨勢令人擔憂。

去年《霍布斯》雜誌、《紐約時報》和《華盛頓郵報》也撰文分析防疫措施出色的國家有個共同點:領導都是女性,它們分別是德國、台灣、紐西蘭、冰島、芬蘭、挪威和丹麥,甚至還討論未來是不是應該有更多女性成為國家領導。

由此可見,未來女性能在社會和世界舞台發揮更大的力量,或者說未來世界的穩定、和平、建設、蓬勃發展和幸福都和女性的地位有著不可分割的關係。

(海峽時報)

女性平等、國家幸福、世界就會和平。新加坡的土地上多幾個,甚至多更多傑出女性的街名絕對合乎國家的政策、利益和未來發展大藍圖。

每個生活在新加坡的女性汲汲營營發揮所長的同時,也要時刻珍惜這歷史時刻,關注全球沒有那麼幸運的女性同胞們。