在大家盼著新的一年能步步高升之際,新加坡的公共運輸車資和私召車平台收費也在「節節高升」。

去年12月28日,公共巴士和地鐵車資連續第四年上調。以車資卡或銀行卡付費的成人車資每趟車程上調1角。

今年1月1日起平台人員法案生效後,新加坡各個私召車平台的收費調高3角至5角不等。

經常使用私召車服務的人開始變得更精打細算,紛紛表明今後會價比三家後才下單,能省則省。

這些都是意料中的反饋。

意料之外的是,在電視新聞的街訪中,竟有一名滿頭白髮上了年紀的獅城Uncle告訴記者:

我一般會多給兩元小費,謝謝他們的辛勞。

1月1日晚間新聞街訪。(8視界新聞截圖)

1月1日晚間新聞街訪。(8視界新聞截圖)

更讓紅螞蟻意外的是,會這樣做的Uncle和Auntie們,原來還真不少。

多數新加坡人並不吝嗇

紅螞蟻的小夥伴說,家中長輩向來都有給服務業者小費的習慣。

「爸爸以前白天賣豬肉,晚上開德士,所以知道開車討生活的辛苦。我爸媽坐德士會跟司機聊天,覺得司機人很好,他們就會給小費,倒不是慷慨,而是因為自己也窮過苦過。我也會給,一般是2元或更多,如果車費七八塊就給10元然後說不必找錢了,哈哈。我不是人人都給,只給老的德士司機,逢年過節我也會給。」

紅螞蟻算是新加坡極少數還在堅持只坐德士不打私召車的「老古董」。

坐德士時,紅螞蟻喜歡和較友善的司機們閒聊。其中一個讓德士司機樂此不疲的話題就是分享態度最好和最差的乘客。

不少德士司機反饋說,其實很多新加坡人坐德士時,都會給一些tips(小費)。數額不高,有時只是幾毛錢(比如9.5元給10元不必找零),多數介於2元至5元。

有趣的是,很多司機都告訴紅螞蟻,最慷慨而且每次坐德士一定會給小費的就是新加坡的馬來族同胞。尤其是當他們一家人一起乘搭德士時,那些Makcik(馬來大媽)下車時都會摸出一張5元小費,讓司機們覺得很暖心。

給小費的華族新加坡人也很常見,但不如那些Makcik慷慨,一般只是四捨五入。

有些司機也曾收過50元巨額小費,那是外國遊客給的,只因一路聊得很愉快覺得司機的服務令他很滿意就「重重有賞」。

更有趣的是,很多德士司機向紅螞蟻反饋說,會慷慨給小費的多是新加坡社會中的「小人物」,不是Makcik就是年紀較大的Uncle和Auntie們。

那些在中央商業區上班,衣著光鮮的高薪白領反而很少會這麼做。他們一般一上車就一直在講電話或看手機直到下車,而且多選擇無現金付款,身上很少攜帶現金,所以不會給小費。

當給小費視為理所當然 VS 當服務視為理所當然

紅螞蟻去年底與幾名友人去了美國加州旅遊,每次在外用餐的平均花費為150美元(約200新元),每次付錢時都得多付20%小費。

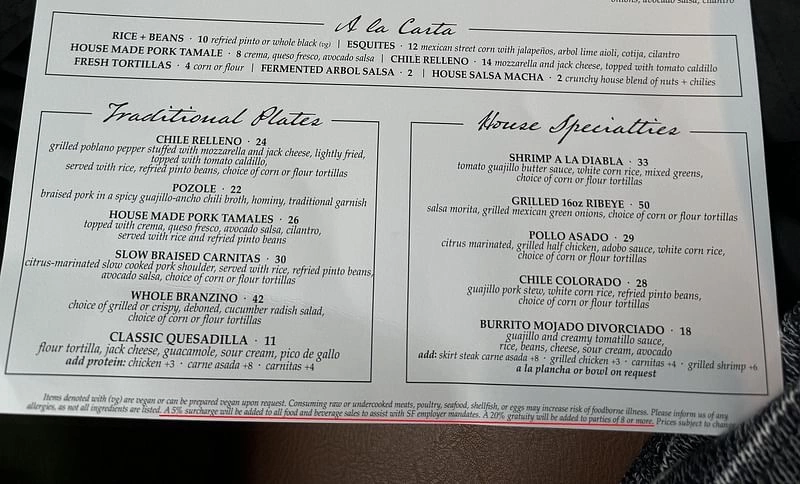

菜單上最底下一般會以特別小的字體註明餐館的收費情況。這家餐館在消費稅之外,還有5%的員工附加稅,如果人數達8人,直接收20%小費。(紅螞蟻攝)

一天兩餐在外吃,一星期給出的小費就大約420美元(約550新元)。這還不包括買咖啡的小費,購物的小費等等,就連去超市,付款時螢幕也會自動彈出一個小費頁面。

最離譜的是,去參觀酒莊買酒,服務員只是將酒從櫃檯後的架子取下轉個身遞到前面結帳,刷卡付款時,螢幕就顯示三個小費價位,最低為20%(約50美元),最高是30%,還有一個支付其他金額的選項。

看到紅螞蟻一臉不解驚愕的表情,服務員以專業的聲音冷冷地說:

下面有一個小按鈕可以skip(跳過)。

當然是直接skip啦!

當「給小費」成為一種理所當然的認知時,它的本質反而扭曲變質了,也成為一種無形的壓力。

當地的消費稅在不同城市都不一樣。紅螞蟻去的地方消費稅介於8.63%至9.88%。如果餐館提供的服務普普通通,還得被迫給20%小費,心裡真的無比不爽。但小費給低於20%,對方瞄一眼就會擺出讓你知道他/她心裡很不爽的表情。

既然是「一次客」那還怕什麼?我們好幾回都厚著臉皮只給10%小費然後跑人。這樣的消費體驗真的沒有太多樂趣可言。

在自詡自由的美國,「給小費」一事反讓人感覺不那麼自由自在。(紅螞蟻攝)外人都給了,自己人還不給?

紅螞蟻當時最大的感悟就是,在外國旅行時,那麼糟糕的服務我們都乖乖掏出小費,給外人還不如給自己人。

當我們在新加坡享受優質服務時,我們是不是也可以向Makcik、Uncle和Auntie們學習?只要覺得對方服務好,就可以適當給一些小費,更多是表達一種感謝,一份心意、一種獎勵,尤其是當服務項目不自動收取服務費時,例如:司機、送貨員、售貨員、服務員、小販等等。

現在的德士司機平均年齡都不年輕,人數也越變越少。聽著滿頭白髮的德士司機講述小故事,內心很溫暖,心情也很好。

(聯合早報)

好心情不僅僅是因為覺得新加坡人慷慨,也是覺得這些自動自發給小費的舉措,讓紅螞蟻看到了新加坡人的將心比心,換位思考與共情。這樣有溫度的社會,相信誰都會覺得暖心。

紅螞蟻喜歡住在這樣的社會,也願意為這份溫暖多付一點,你呢?