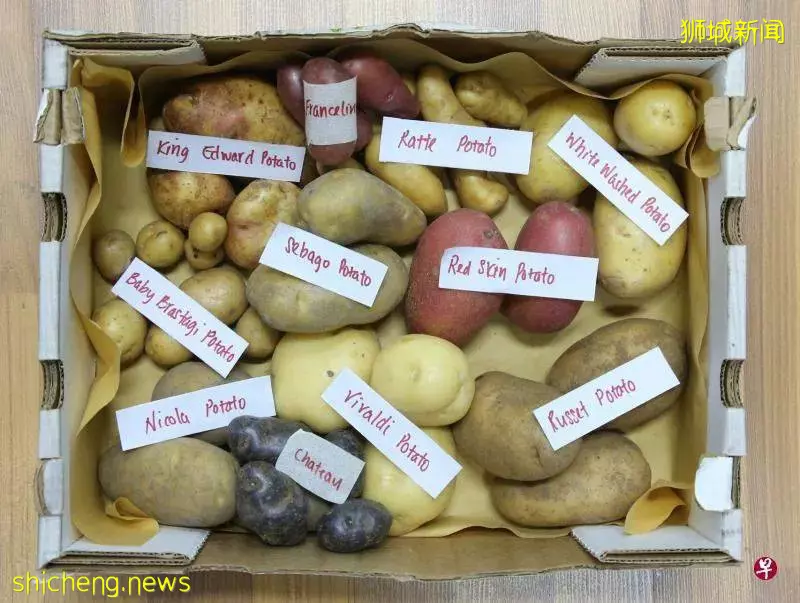

市面上的馬鈴薯選擇日益豐富,顏色和形狀各異,味道亦有不同。

聚焦身邊細微事物,以小見大,一目了然。

市面上的馬鈴薯選擇日益豐富,你是否知道不同馬鈴薯的異同,以及最理想的保存和烹調方法?

新加坡蔬果團購線上平台Fresh Collective創辦人周煥欽受訪介紹一些人氣品種,期待大家多認識並善用這個價廉物美,營養豐富的萬用食材。

原產於南美洲安地斯山脈的馬鈴薯,現在是全球最重要的農作物之一,在許多國家都能吃到各式各樣以馬鈴薯製作的特色料理;同樣的食材經由歷史和文化洗禮,加上人們的巧思,變換出各種獨特風味。

新加坡美食同樣常見馬鈴薯,例如華人的ABC湯,以及各種族的咖喱雞往往少不了馬鈴薯,而且無論哪一種咖喱,最常用的就是「十項全能馬鈴薯」:Sebago。

周煥欽說,馬鈴薯大致上可歸類為粉質(floury/starchy)或蠟質(waxy);Sebago屬於前者,而粉質馬鈴薯的口感粉鬆軟綿,皮一般較厚,適合焗烤或做薯泥。其他粉質馬鈴薯包括:澳大利亞的King Edward(愛德華國王)、美國和紐西蘭的Russet(褐皮馬鈴薯)和印度尼西亞的Baby Brastagi。

法國的Franceline(福朗西琳)屬於蠟質馬鈴薯。

比較之下,蠟質馬鈴薯的口感較紮實,一般建議快炒或燉煮,也適用於沙拉;蠟質馬鈴薯的皮一般較薄,煮熟之後會保留形狀,例如法國的Franceline(福朗西琳)、澳大利亞的White Washed(白皮馬鈴薯)、Red Skin(紅皮馬鈴薯)和Nicola(尼科拉)。

常在Chateau mix中出現的松露馬鈴薯是粉質馬鈴薯。

來自澳大利亞和紐西蘭的Vivaldi(維瓦爾第)則按照收成期而不同:較早收成時為蠟質,成熟後才收成則會變成粉質。來自法國且帶有堅果味道的Ratte則介於粉質和蠟質之間,但可歸類於蠟質。目前市面上亦可看到包括三種馬鈴薯,合稱Chateau mix(城堡酒莊混合裝)的選擇,其中有Franceline、Ratte及屬於粉質的Truffle(松露馬鈴薯)。

帶有堅果味,來自法國的Ratte介於粉質和蠟質之間,但可歸類為蠟質馬鈴薯。 周煥欽建議:根據烹調需要選擇馬鈴薯,亦可根據所買到的馬鈴薯決定烹調方式。不過,無論哪一種馬鈴薯,理想的儲存方法都一樣:

千萬別讓馬鈴薯和洋蔥、小紅蔥當鄰居,因為如此一來兩者都會更快壞掉,特別是馬鈴薯;

在馬鈴薯之中置入一個蘋果,有助延長馬鈴薯的保存期;

儲存環境越暗越好,切忌過亮或過冷;溫度太低會導致馬鈴薯核心變硬,烹調時間再長也難以軟化。

周煥欽說:「果菜商一般會把馬鈴薯收在麻布袋裡,因為既通風,又能擋住光線。」

馬鈴薯發芽=有毒?

周煥欽指出,馬鈴薯收成後一般可存放三個月,但從產地送到批發商再上架,間中耗費的時間消費者難以確定,因此建議買了就儘快吃掉。

他說:「馬鈴薯放太久會變黑,也會發芽,芽眼和芽根開始變綠,意思就是馬鈴薯已經產生毒素。」

切除芽眼和變色部分,其他部位可否安全食用?

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署的官網報道,馬鈴薯發芽後,整顆馬鈴薯會產生大量茄鹼(α-solanine,又稱龍葵鹼),這是一種植物發芽時為了抵抗感染,以及防止塊莖被吃掉而產生的生物鹼。芽眼和馬鈴薯外皮的茄鹼尤其集中,但其他部位的含量也會隨之增高。換言之,即便切除外皮和芽眼,並且高溫加熱,還是會把茄鹼吃下去。

食用過多含茄鹼的食物,可能會有急性中毒的風險,症狀包括頭痛、噁心、嘔吐、腹痛和腹瀉,嚴重的話甚至可能導致血壓偏低、心跳偏慢,呼吸變快和肌肉絞痛。症狀一般會在食用後的2至24小時之內出現。

記者:陳映蓁 攝影:唐家鴻