無論是在一高還是一低,一高的金融地產工作壓力巨大,准入門檻極高。而一低的服務業讓眾多無學歷的年輕人感到無所適從,導致了無論學歷高低都不開心的局面。香港城市大學做的一項《青年人開心指數研究》中,香港年輕人對11項生活素質的滿意度都低於新加坡,總分6.8,低於新加坡的7.48。

眾多上無片瓦遮身,下無立身之業的年輕人身上的戾氣,可想而知。

恆產者對無產者的壓榨和利益集團對於經濟政治的把控。造成了香港部分年輕人對於未來的困惑和失望,正是這種悲觀的情緒,時不時便會在別有用心的勢力煽動下,轉變為一種無綱領,缺邏輯,少目標,易煽動的民粹發泄運動。

其實他們真正想要反對的,只是他們自己無力改變的現實。

環深城市 or 自我救贖

深圳即將到來的二次崛起

2019年6月18日,中共中央國務院出台意見,支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區,努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

回到四十年前,深圳對標的,無疑是對岸的香港:

1987年11月,深圳政府託人到香港,最後輾轉至英國,得到了一個拍賣用的木槌,公開拍賣了一幅8588平方米地塊50年的使用權。

改革開放九年之後,深圳賣出了新中國的第一塊地。

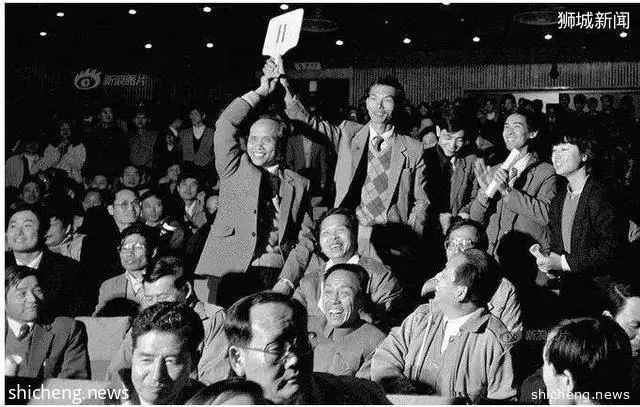

深圳第一次土拍

一錘定音之後,深圳在行政法規,經濟發展甚至是金融開放的領域,一直在把香港當做師傅。

三十年後,徒弟卻趕超了師傅,2018年深圳的GDP達到了24222億元,從1979年總量不到香港GDP的6%,到一舉超過了香港,只用了39年。

即將到來的「中國特色社會主義先行示範區」勢必會帶來深圳的二次騰飛。

深圳的二次騰飛機遇

只不過這一次,從文件釋放出的信號來看,深圳對標的更多的是新加坡,而非香港。

打造民生幸福標杆。要實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶。

未來住房供應總量中商品房只占40%,人才住房、安居型商品房、公共租賃住房要占60%,而且未來18年內供應不少於100萬套。

構建可持續發展先鋒。打造安全高效的生產空間、舒適宜居的生活空間、碧水藍天的生態空間,在美麗灣區建設中走在前列。

這些以人為本的住房政策、環境建設、福利配套正是香港所欠缺的。

淪為「環深城市」的尷尬

2018年,「環深城市」一詞在兩岸人民的輿論中炸開了鍋。

改革開放之初,香港作為一個境外商貿、資本進入大陸的跳板,憑藉著本身國際港的區位優勢,一度成為了中國的金融中心、加工製造中心以及貿易中心。

但隨著改革開放四十年的發展,上海的金融發展、深圳的創新實力以及整個中國改革開放後對於香港製造業的衝擊,大陸與香港的距離正在逐步縮小。

反觀香港,經濟避實向虛,2000年後的十年,製造業規模萎縮了五倍,貿易在GDP中的比重也逐漸降低。與之對應的是大陸扛過了世界工廠的大旗,上海、寧波、天津、廣州、大連等大型港口集體發力,香港不再是大陸市場的唯一出口。

伴隨著98年後香港房價復甦後的猛漲,香港的創新實力卻在不斷下降,根據2015年香港學者的統計,雖然香港有著港大、香港科技大學等高校的科研實力,但產學研轉化相對不足,體現在2015年香港的產業研發開支占GDP比重不足1%。

2018年國際創新指數,香港全球排名第14,雖然絕對排名靠前,但落後了同是四小龍的新加坡(第6)與韓國(第12)。反觀新加坡,電子產品製造,生物技術等產業GDP占比常年在30%以上,金融更多的作用是服務於產業發展和國際貿易而非和香港一樣與地產深度綁定,反過來抑制實體經濟的發展。

2018世界各地區創新指數排名

當香港把數碼港計劃變成地產項目的時候,深圳孕育出了騰訊、華為、華大基因、大疆和比亞迪。

就連香港最引以為傲的金融和地產,在深圳的平安、萬科、招商三大金剛面前,也逐漸黯然失色。

香港就像眼睜睜地看著自己曾經的窮親戚發了跡,帶著錢跑回自己的家門口買奢侈品、買奶粉、買保險、買樓……但看著其窮親戚在慢慢超過自己,心理也在逐步失衡。

但香港更需要清醒的認識到,在「中國特色社會主義先行示範區」的格局下,深圳的定位是到2050年,成為競爭力、創新力、影響力卓越的全球標杆城市。在一個強有力的中央的推動下,這個定位一定是擲地有聲的,而「環深城市」並不只是一句玩笑。

要想擺脫徹底淪為環深城市的尷尬局面,香港需要在粵港澳大灣區的發展格局下,擺正心態,主動融入粵港澳大灣區的懷抱,與「9+2」城市圈中的其他城市形成緊密合作的互利態勢。

自我救贖,路在何方

事實上,香港與大陸永遠不是零和博弈的遊戲,完全可以通過產業發展的差異化定位實現互補互利。

香港在國家粵港澳大灣區的政策下,緊扣粵港澳大灣區關於香港的國際金融貿易、資產管理、創新科技和新型產業的發展定位,完全可以將自身塑造為更具競爭力的國際大都會。

為金融產業找到實體經濟支點:《粵港澳大灣區綱要》指出,「支持香港私募基金參與大灣區創新型科技企業融資,將香港發展成為大灣區高新技術產業融資中心。」

「鞏固和提升香港國際金融中心地位,打造服務「一帶一路」建設的投融資平台。」

粵港澳大灣區的產業動力

這其實為香港的金融業指明了發展方向,金融的本質是服務產業,在大比例上與地產深度綁定並非長久之計,與粵港澳城市群的產業發展以及科創的合作可以讓香港金融發展更加尊重基本規律,回歸產業的本質。依託一帶一路戰略,可以更好地發揮香港的國際金融以及開放優勢,同時多元的金融產業發展同時可以為香港的金融產業提供更加穩健的抗風險能力。

著力改善民生,實現居者有其屋:雖然香港的公屋戶的比例已經超過了近百分之三十,但是公屋的住戶只有使用權,並無產權,而獲得產權所需繳納的土地出讓金,和商品房一樣是一個天文數字。

這也是香港公屋政策與新加坡組屋政策最大的區別,沒有產權意味著無法向「恆產者」一樣活得土地增值的福利,無法活得財富的積累,本身就是一種財富分配的不均。

對於香港自身而言,如果想要經濟獲得長足的發展以及穩定的社會環境,為眾多無力購置房屋的勞動者提供有產權的居所。因為由於高企的房價與房租,導致了眾多勞動者就業半徑的局限,不利於經濟活力的發展。另一方面,讓「無產者」享受到香港發展帶來的土地紅利,更是一種利益的再分配,可以有效減少社會不滿情緒的滋生。

為經濟發展尋找新動能:《綱要》指出,香港經濟增長缺乏持續穩固支撐,這一點從泛地產行業占比達到27%可見一斑,而97年經濟危機給房價和香港經濟帶來的衝擊也很好的從側面說明了這一問題,香港經濟確實到了需要挖掘新動能的時候了。

《綱要》同時指出,支持香港在優勢領域探索「再工業化」。這其中就包括了:物流及供應鏈管理應用技術、紡織及成衣、資訊及通信技術、汽車零部件、納米及先進材料等產業。在重點項目規划上,更提出了著力建設香港現有的五大研發中心、香港科學園以及數碼港。

香港數碼港規劃圖

香港在建設這些重點產業類項目時,希望數碼港曾經的故事不要再重演,錯過了網際網路經濟風潮,沒有理由再錯過灣區經濟和創新發展的機遇。

簡而言之,香港想要獲得長足的發展,最需要的是在發展上擁抱大灣區經濟,在立場上積極向祖國靠攏,在民生上代表更多階層的普遍利益。