前幾天,羅振宇在《文明之旅·公元1003年》提到中國歷史上一個有趣的現象。

他說,從漢唐到北宋,不少政治家比較願意「遵守祖制」,而不願創新,比如著名的「蕭規曹隨」。

到了宋真宗時期,宰相李沆甚至提出,我對朝廷最大的貢獻,就是所有大大小小的官員提出的各種建議,我一概不聽。

為什麼「一概不聽」?可能有兩點。第一、不要聽不相干的人的建議,動不動就搞變革;第二,前人留下來的制度有很大的合理性,能不動就千萬別動。

這就是「保守主義」的傳統。

看到這裡,有讀者問我,保守主義在新加坡好像蠻盛行的,很多法律還沿用英國殖民地法律,例如同性不能結婚,破壞公物要鞭刑,吸食大麻犯法,甚至一直到不久前,男男同性戀行為還入刑;而且,有些政策至今幾十年不變,例如強制國民服役、組屋種族比例等等,感覺很保守。

發明講華語電腦,認為中國人創意很強,「新加坡馬斯克「逝世

不過,又有讀者說,不是啊,新加坡應該是創新能力很強的社會,當年有沈望傅開發出聲霸卡後來又開發了新生水、紅外體溫探測儀、垂直農場等等。

新加坡到底是保守?還是創新?

沒錯,新加坡在一些政策上很保守,幾乎完全繼承了一百年前的英國殖民地的政策,例如自由貿易、文官制度、種族政策。

誇張點兒說,這恐怕也算是「遵循祖制」吧?當然,這個「祖」不是文化意義上的「祖」,而是政策意義上的「祖」。為什麼?

且聽我慢慢道來。

一、自由貿易

首先,說一說自由貿易。

新加坡是個島國,在農耕文明的古代,小海島幾乎一文不值,新加坡是這樣,香港也是這樣。

但是,工業革命之後,人類進入工業文明的時代,製造業依託海運,海港的地位步步高升。

也正是在工業革命之後,新加坡才被英國人相中,把這個深水港開闢為自由港,靠它來跟另一個海事大國荷蘭爭奪南洋的海上霸權。

當時,荷蘭控制了東印度群島(今印度尼西亞)的大部分地區,包括海港。英國把新加坡設為自由港,徵收很低的稅費,吸引各國商船,使用新加坡作為連接中國與歐洲的中轉站。

為什麼需要用新加坡為中轉站?因為當時用的是蒸汽船,需要補充燃料,也需要補充淡水、蔬菜等必需品。

新加坡作為自由港,沒有其他港口的各種高稅費,也沒有繁文縟節。同時,英國人大力進行基礎建設,在馬來半島建設鐵路和公路,通往新加坡。這麼一來,馬來半島的豐富物產如錫礦、橡膠、原油,就可以很方便的運到新加坡,在新加坡加工,之後運往世界各地。

沒想到吧?原來當年腐國也曾經是基建狂魔。

(1948年,火車緩緩駛離新加坡的丹戎巴葛火車站。圖源:NAS)

不僅是馬來半島,實際上,印尼群島的豐富物資如甘蜜、胡椒,也通過新加坡運往中國、歐洲。中國南方的大米、

有了這些條件的加持,在開埠之後的短短十多年內,到了1830年代,新加坡已超越巴達維亞(今雅加達),成為東南亞海運的樞紐。

看到這裡,想必聰明的你已經看到了,新加坡沒有腹地,沒有天然資源,經濟繁榮和民生福祉完全建立在自由貿易的基礎上;而自由貿易,靠的是三個條件:

一、硬體(深水港、鐵路網絡)

二、政策(低稅甚至零關稅、手續簡易)

三、繁榮、穩定、安全的區域環境

現在,我們回過頭看今天的新加坡。

今天的新加坡完完全全繼承了自英殖民地以來的「自由貿易」基本國策。舉個例子,新加坡只有四種東西抽進口稅——煙、酒、汽車、汽油。抽稅不是為了保護本土工業,而且為了社會治理——減少菸酒危害、減少道路擁堵。

新加坡經濟總量只有6733億新元,但外貿(貨品與服務)高達2兆新元,是經濟總量的三倍。如果沒有這麼高的外貿,新加坡的經濟發展不起來。

那麼,新加坡是如何發展起這麼大的外貿的?照樣還是那三個條件。

一、硬體:把機場發展成本區域航空樞紐,把港口建設為世界最大港之一,把工業升級為高新技術產業

二、軟體,也就是政策:連續16年提供全球最佳經商環境,與多個國家、地區包括中美日韓等,簽署自由貿易協定,保障國際貿易、投資、資金、人員、信息的自由流動。

三、環境:維持區域安全穩定繁榮,通過東協協作,總體提高本區域經濟發展;通過國防與安全合作,以及危機對話,提高本區域的安全與穩定。

(2024年3月,新加坡、泰國、美國舉行空軍聯合軍演。圖源:新加坡國防部FB)

(2023年9月,新加坡、中國聯合軍演。圖源:新加坡陸軍FB)

新加坡建立起本區域最先進的空軍和海軍,確保海上通道和自由航行的安全與可靠,保障自由貿易體系的完整性。

(2023年5月,新加坡、中國舉行海軍聯合軍演。圖源:新加坡國防部)

二、文官制度

說完了自由貿易,現在說說新加坡的文官制度。

新加坡的文官制度照樣源自英國,有兩套班子,一套是總理為首的民選內閣組成的政治官員班子,另一套是公務員班子。

文官制度不受大選影響,無論哪個政黨上台,都有同樣一套公務員班子服務上峰。新加坡公務員一共有多少?大約15萬人。

文官制度有三個比較有趣的知識點可以說一下。

第一個有趣的知識點,文官制度結構分三大類:

一類是專業服務官員,例如律師、會計師、新聞官;這類官員會分布到各個部門,有時會輪崗,比如新聞官,這幾年當內政部長新聞秘書,過幾年可能調任衛生部長新聞秘書。

一類是業務領域官員,例如教師、醫生、警官、消防官、民航局官員、海事局官員等等。

還有一類非常重要,叫「行政服務官員」,英文叫Administrative Service Officers。在新加坡,常任秘書、副秘書、助理秘書等等,都屬於這個行當。

新加坡人不愛當官,為什麼?

乍看之下,許多人誤以為這些就是小秘書、小助理,幫忙安排領導日程、複印文件、買機票、訂酒店之類的雜活兒。

其實,「行政服務」是英國傳統文官制度當中的頂流,只選精英中的精英。有一組數據,一看就很清楚:從2002年至2011年的十年間,新委任的行政服務官員一共有多少人呢?190人。

我再給大家舉一些例子,大家大概對「行政服務官員」就有點兒明白了。在新加坡現有內閣當中,總理接班人黃循財出身行政服務官員,其他如副總理王瑞傑、衛生部長王乙康、交通部長徐芳達等等,都是行政服務官員出身。前總理吳作棟也是行政服務官員出身。

第二個有趣的知識點:新加坡的總統獎學金,大家應該都聽過吧?那是新加坡地位最高的獎學金,歷屆獲獎人包括李顯龍、李瑋玲、李顯揚、何晶、前政務部長曾士生、教育部長陳振聲、高級政務部長沈穎、南洋理工大學終身榮譽校長徐冠林、中華總商會會長高泉慶等。

(1988年,正在國民服役的陳振聲在總統獎學金頒發儀式上。圖源:NAS)

總統獎學金為新加坡培養了大批高端人才。它的前身是什麼?

英國的女皇獎學金。

1885年,英國殖民地政府在新加坡設立「女皇獎學金」,給最優秀的學子進大學念書。

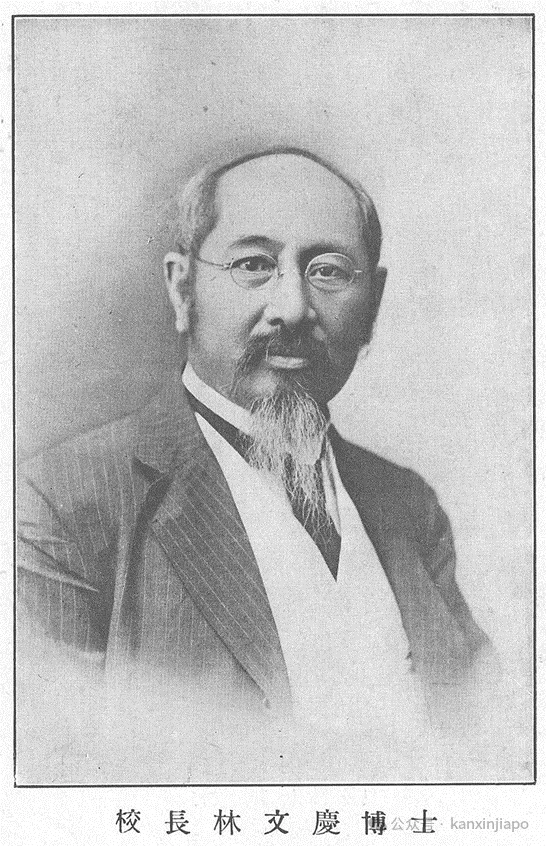

1887年,新加坡開始頒女皇獎學金。猜猜第一屆女皇獎學金得主是誰?

林文慶。

關於林文慶,有太多可以寫的,本文就不贅述了。

除了林文慶,女皇獎學金得主當中,還有兩個人,說出來大家肯定「哇」的一聲。

一個是女士,名叫柯玉芝。

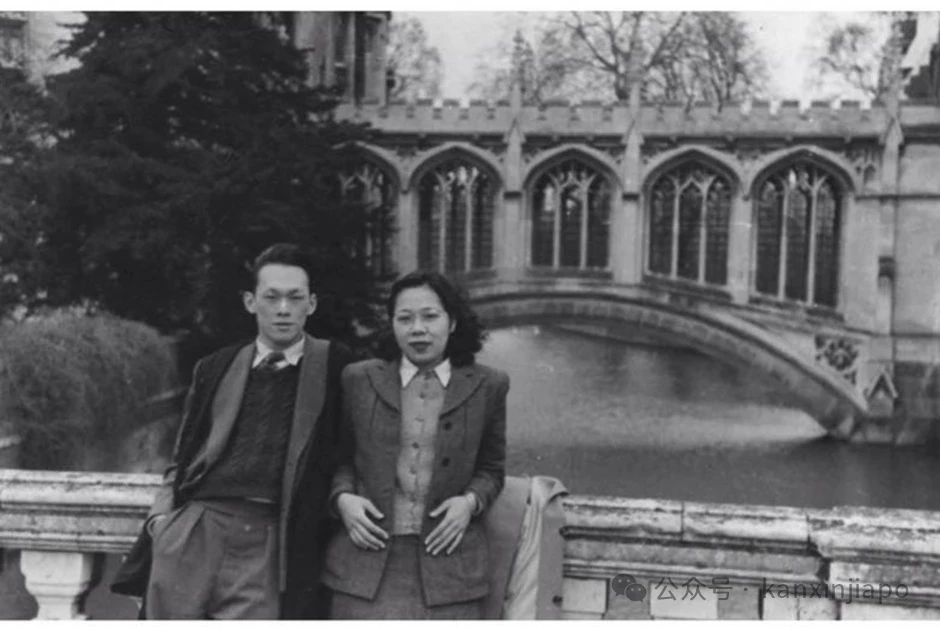

另一個,後來成了柯玉芝的丈夫。他名字叫李光耀。

(李光耀、柯玉芝在劍橋大學。圖源:李顯龍FB)

李光耀、柯玉芝都得了女皇獎學金到英國念書。長子李顯龍1970年、老二李瑋玲1973年、老三李顯揚1976年都獲總統獎學金。

不過,進化論當中有個「回歸平均」理論。李家到了第三代,就沒有出現總統獎學金得主了,也沒有投身政治領域的了。

關於文官制度,還有一個有趣的知識點。

那就是,新加坡國防部和軍隊當中,最重要的兩項權力,不在武將手中,而交給了文官。

那就是人事權和財權。

國防部人事司司長、財務司司長,一定是文官,不會由軍人出任。

(新加坡陸軍總長梁振偉少將在行軍之後,與新兵家長交談。圖源:新加坡陸軍FB)

財權和人事權抓在文官手裡,就可以在根源上控制軍隊。

三、多元種族

我們都知道,華人占新加坡人口四分之三。但,這個比例是什麼時候開始的?

1911年左右。

從1911年到今天,新加坡人口的種族比例維持比較穩定,都是華人占四分之三,馬來人13%左右,印度人9%左右。

換句話說,新加坡人口種族結構的「黃金比例」維持了一百多年。

對現代人來說,一百多年都過了幾代人了,感覺好像新加坡「自古以來」就是華人為主的地方。

其實不然。

論在地理上或歷史上,新加坡一直是馬來世界的一部分,而且一直是馬來人居多。華人人口「後來居上」,只不過是最近一百多年的事,並非「自古以來」。