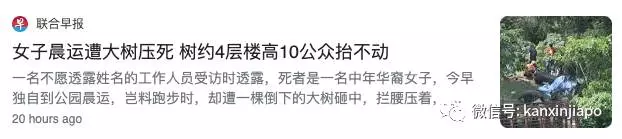

2月18日一篇題為《20米大樹轟然倒下,壓死正在晨運的38歲女子》的文章,激起了評論區關於「晨運」這個詞的激烈討論。

(圖源:pixabay)

有一部分讀者留言說,早晨的鍛鍊應該是「晨練」。

也有一部分讀者認為,「晨運」這個詞沒問題。

「晨運」還是「晨練」?

「晨練」一詞成立是毋庸置疑的。問題在於,「晨運」這個詞到底存不存在?

帶著疑問,查詢了新加坡和中國大陸部分權威媒體對於「晨運」這個詞的用法。

一圈看下來,新加坡和馬來西亞媒體的確使用「晨運」更多。

有趣的是,包括人民網、新浪網、搜狐網在內的一部分中國大陸媒體也用「晨運」。

當然,不可否認中國大陸媒體用「晨練」的頻率更高。

說了這麼多,不僅僅是想為「晨運」這個詞找到一點點存在的理由,也想呼籲不同地區的中文使用者能夠包容多樣性的中文詞彙表達。

畢竟,這是一門我們都熱愛的語言嘛。

因用詞引起熱議 已不是第一次了

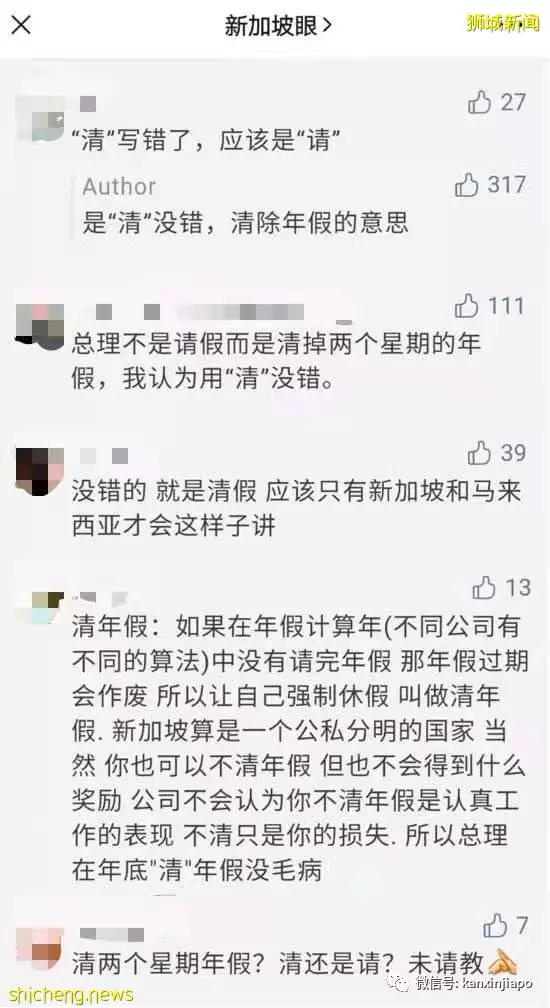

還記得去年12月的這篇文章嗎?

《李顯龍放假啦!新加坡總理清兩個星期年假》,當時就因為用「清」年假,而不是「請」年假引起熱議。

當時評論區也出現了兩派觀點。贊同「清」的讀者認為,「清」年假是「清除」年假,源自英語的「clear leave」的說法。「請」年假源自中文的「請假」。兩種說法都有各自的道理。

在這樣的討論中,大家是不是也看到了一字之差向我們展示出的中文的博大精深呢?

新式中文錯了嗎?

除了上面兩個例子,新加坡中文(或新式中文)其實一直以來都飽受爭議,甚至在很多正式場合鬧出過笑話。

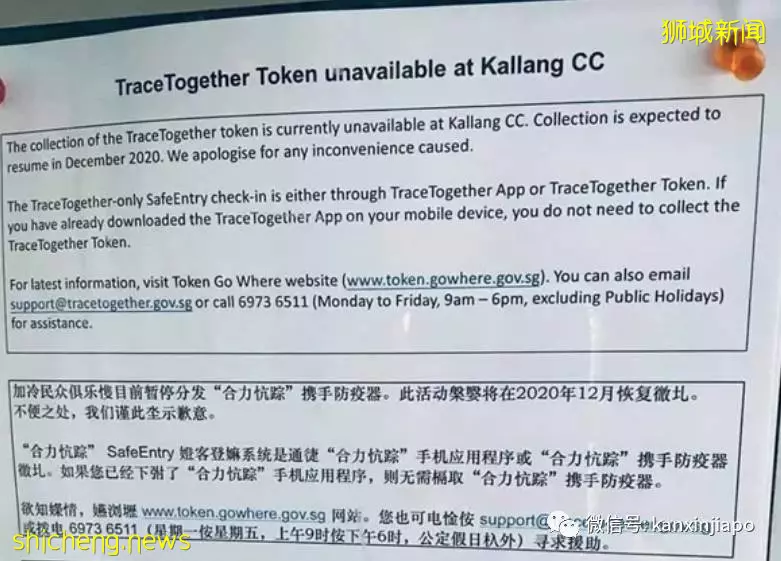

比如這篇200個字里出現18個生僻字的通告。

比如2017年的華語運動推介儀式上的「聽說瀆寫」,推廣華語,卻連「瀆」和「讀」都分不清。

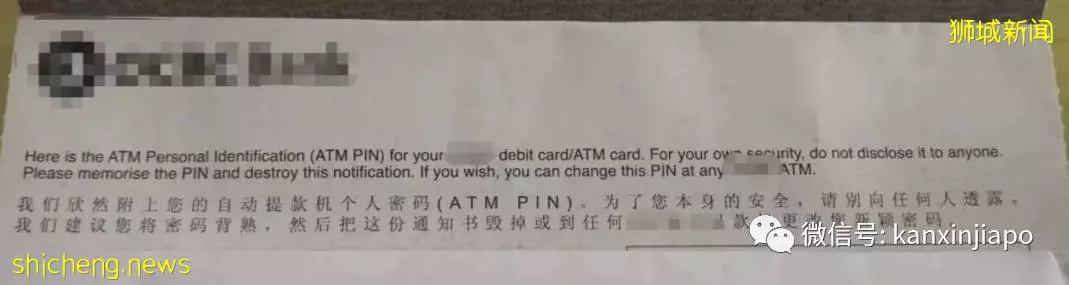

比如某銀行的中文翻譯……

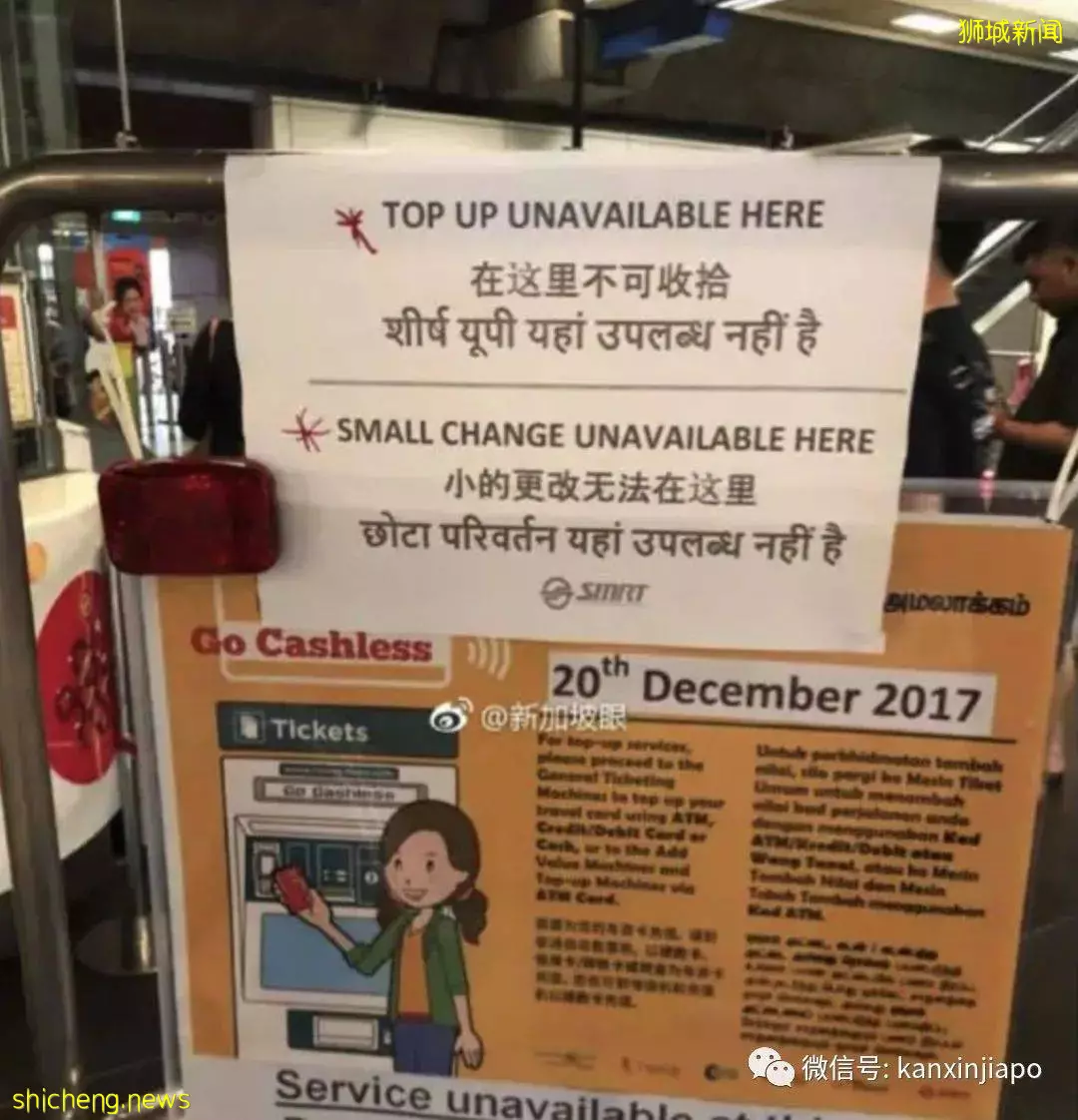

比如地鐵里的提示牌。

這樣的例子不勝枚舉,很多時候都讓人哭笑不得。 有人認為,新加坡人從小掌握多種語言,想說中文的時候,腦袋裡裝的是英語詞彙/語法,不能快速地轉換,所以思維比較慢。

有人認為,新加坡人太重視語言的「實用性」,而忽視了規範性與美感,認為語言的作用在於溝通,只要起到互相交流的作用即可。

不過也有不少新加坡人覺得委屈,他們認為無論是新加坡式華文還是Singlish都是新加坡獨特文化的體現。

由於新加坡社會融合了華人(如福建移民、潮州移民、海南移民等)、馬來族、印度族等多種族文化,所以語言中夾雜了福建話、廣東話、馬來語等。

加上華文與英文的基礎,調和出來的就是自家不一樣的煙火。某種意義上講,新式語言成了他們對自己特殊文化的認同。

引用《人民日報》的一句話結尾,「含義越豐富的語言,越具有包容的文化力量」。