生長在新加坡的潮籍華人林仰忠今年69歲了,他曾是新加坡潮州八邑會館的董事,自2003年起在會館教潮汕話課。

近日,在廣東省潮州市僑聯的協助下,南都記者專訪了身在新加坡的林仰忠。深知方言對保留祖籍文化的重要性,林仰忠在新加坡從方言播音員轉做潮汕話老師,數十年來未曾離開傳播潮汕話的工作。

他的學生里,除了父母送來學潮州童謠的適齡學童、來「懷舊」的老年潮籍華人,還有醫療、社區機構組織的醫護人員、社工,他們希望能在這裡學些潮汕話,方便與在新加坡講潮汕話的年長病患或養老院的老人更好地溝通。

林仰忠在新加坡潮州八邑會館給學員上課。

「我堅持讓孩子們跟我用潮汕話交流」

南都:此前你是新加坡的電台播音員,現在是潮汕話教師,就你的觀察,潮汕話在新加坡的普及程度如何?

林仰忠:我們都知道,中國和新加坡的商貿往來比較頻繁,新加坡本地有不少人最早是從潮汕、閩南地區遷徙過來的,他們同鄉之間最初還是以方言為主。上世紀80年代前後,新加坡政府開始推廣講英語、普通話,那一代華人的學習環境、生活環境更多以英語、普通話為主,方言使用的環境逐漸在變小,所以潮籍新生代講潮汕話的自然越來越少。

由於我的父母輩都是潮汕人,所以我們家人之間基本用潮汕話溝通,包括我的孩子,我堅持讓他們跟我用潮汕話交流。但坦白講,在新加坡像我們一樣堅持講潮汕話的家庭並不多。

南都:現在新加坡的電視或廣播等大眾媒體上,有哪些特色方言類節目?

林仰忠:我在1973年初加入新加坡國家廣播台,負責編輯和播錄普通話和潮汕話節目。節目類型有廣播劇、小說、音樂介紹、體育現場述評、對工友廣播等,當然也播報新聞。

當時我們每檔節目的時長是20分鐘以上。現在電視、電台節目變化比較大,以華文電視台為例,新加坡當地製作的電視劇大概占比三分之一,同時播放一些外來影視劇,包括香港、台灣、日韓等地區的影視作品,這些外來劇一般用普通話配音。

現在的華文廣播台,無論是資訊台還是娛樂台,主要以普通話播音為主。目前,廣播資訊台每天還保留著約半小時的方言新聞,主要播報一些重要通告、新聞等。方言播報有包括潮汕話在內的六種方言,即每一方言節目約五分鐘。

其實有些遺憾,我們看到方言在華人的圈子裡正在慢慢消失,這跟整個大環境有關。另外一些潮籍家長可能沒有意識到方言文化本身的保留性問題,沒有讓下一代學習祖籍方言,這很可惜。

「我的學生小到適齡學童,大到六十多歲的老人」

南都:你為何會涉獵潮語教學這個領域?

林仰忠:新一代的潮籍華人對潮汕話認識比較淺,很多都是會聽不會說,所以常有家裡老人與孫輩因語言不通出現溝通困難的情況。而年輕一代因為工作、經商等方面的需要,他們常常要與在全球各地的潮人交流,同鄉之間講家鄉話可以很快拉近和對方的距離。這些都給了我們教學方言的機會。

而我本人因為對潮汕話、對潮學比較感興趣,那就不妨從書本上總結出一些經驗放到課堂上與學生一起分享。

南都:現在你的學生年齡層大概是在什麼範圍?構成是怎樣的?

林仰忠:來報名上課的學生各個年齡階段都有,小到適齡學童,大到六十多歲的老人。他們學習的目的也不一樣。一部分家長把孩子送到這兒,是把這裡當成一個興趣班,希望小朋友不要丟掉潮汕話,在家也能更好地和祖輩溝通;青壯年更多是因為工作或學習的需要,我們這裡還有一些學漢語言文學專業的高校學生、往來粵港澳大灣區的商人等。

所以上課前,我會先大概了解下學生們的情況,再安排與之相匹配的課程。

經商的學員就學習一些貿易方面的詞彙,這樣可以帶動學生們的學習興趣,也可以讓他們在生活場景里用起來。對語言學習來說,走出課堂後,學生們要主動進入講方言的語言環境,不然課堂上所學的知識很難真正掌握。

給小朋友上課的話,教他們講日常交流的詞彙、辨認各種動物名稱是比較能吸引他們的,很多課以遊戲的形式展開,比如拿著紙牌讓孩子們辨認數字,有時也教《唪啊唪》《天烏烏》這一類的方言童謠。

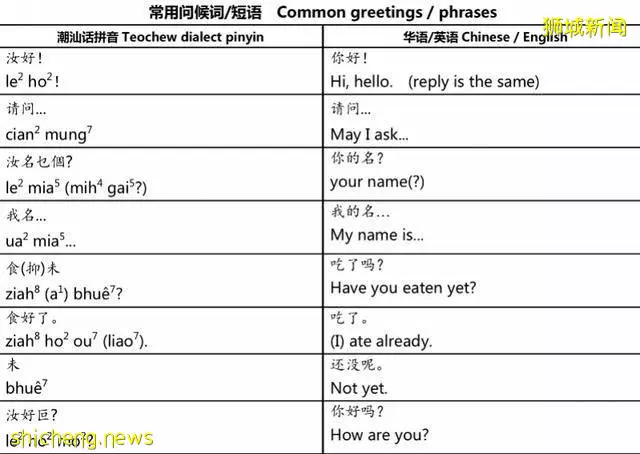

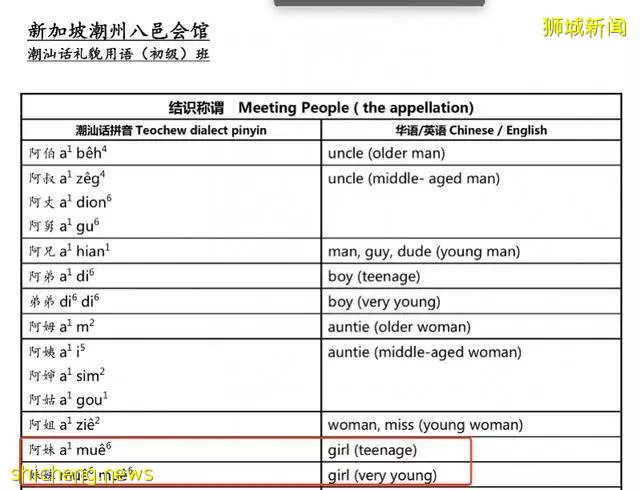

林仰忠自編的潮汕話講義截圖。

而很多潮籍老人更多是抱著懷舊的心態來上課的,他們想通過上課「拾回」慢慢被忘掉的潮汕話,然後通過課堂學習更多的潮學知識,這一部分老人我們一般直接安排進「高階班」了。

「有時用英語加普通話講解,有時用馬來語講課」

南都:我們了解到,近些年在新加坡還有醫療領域的工作人員來找你上課?

林仰忠:是的。近些年來我們發現醫療機構和社區對開辦方言課程的需求越來越高,除了潮汕話,還有福建話、粵語等。

新加坡人口趨於老齡化,年長的病患和住進養老院的人越來越多,他們當中很多是講方言的。醫院的醫護人員或養老院的社工在幫助這些年長者的過程中,難免出現溝通困難的情況,長此以往,這些年長者可能會感到煩躁、焦慮,這時,老人們所熟悉的方言可能成了工作人員很重要的工具。

所以,醫院、社區會不定期組織一些職員、社工來上課,這是很好的事情,說明醫療機構或養老院已經在優化與老年人的溝通方式,幫助他們建立良好的就醫或養老環境。

南都:你的這部分學生可能不懂中文或者對潮汕話完全不了解。

林仰忠:他們有的講英語,有的講馬來語,我會儘可能用他們熟悉的語言來講解潮汕話,課堂上要先讓他們掌握一些基本的日常用語。

好在針對他們的教學方向是比較明確的,主要教他們醫療護理方面的用語,比如一些身體部位的詞彙和動作的表達,像「抬手」「抬腿」「張嘴」「胃是否舒服」等,這些簡單的方言可以讓他們與老年人進行簡單的溝通,也更方便他們的工作。

南都:新加坡是個多語言國家,你的學生不一定都講華語。

林仰忠:10多年前最開始教潮汕話時,學員基本都是華人,所以課上基本都是中文講解。慢慢發展到現在,新加坡的語言環境已經十分複雜,有說英語、普通話、馬來語等等,並不是每個人都看得懂中文或會說普通話。

上課時,有時用英語加普通話講解,有時全程用英語,這些講義還要用英文翻譯。對於一些來自印尼的華僑學員,他們完全不懂中文,英文也說得不好,那我就用自己會的一點皮毛馬來話來講課。

林仰忠對潮汕話中近似的詞條進行英語釋義。

所以當初開始教潮汕話的時候,我就自學了國際音標,不管他們講哪種語言,都可以比較快地將潮語拼音對標國際音標,這很快就能幫助他們認識潮汕話的發音。

如「我」英語為「I」,潮汕話用國際音標標註為「ua2」,「我們」英語為「we」,潮汕話則為「uang2」或「nang2」

起初我會參考一些其他語言的教材,參考他們的教學方式,主要先教一些固定的語法,而後則針對教學對象的需要來加強相關領域的詞彙、語句。

南都:現在新加坡潮州會館的潮語教學隊伍情況怎麼樣?

林仰忠:比較艱難的是,現在全會館只有我在上課,從課程設置,編寫講義都是我自己來,除了政府機構組織社工、醫護人員來上課的,其他成員零零散散,比較難形成體系,所以有時候一個班裡的學員進度都不太一樣。

不過慶幸的是,來報名上課的學員普遍都比較認真,真正有心想學潮汕話,老師上課也有勁兒。他們很多是從新加坡各地區坐地鐵趕來上課,一些學生對課上的內容也有自己的想法,比如學漢語言文學的大學生會與我交流潮汕話中不同地區的發音區別,這在新加坡很難得。

所以有時候我也在想,說不定哪一天就沒有人來報名了,但只要有學生來報名,我還是會堅持開班上課的。

出品:南都即時

采寫:南都記者 黃小殷 實習生 黃梓冰