在今年的國慶群眾大會上,新加坡總理李顯龍攤了一張大餅。

實際上,過去幾年攤的那張大餅才剛烤熟了一半,但,這張攤得更大。

以新加坡國民身份為榮

全球化是唯一生存之道

建設世界一流的人才庫

李顯龍說,新加坡的未來,立足於幾個關鍵。

他說,首先,我們必須以新加坡國民身份為榮,加強國民身份認同的建設,並了解國家利益所在。不同的種族文化和宗教傳統是我們國民認同的重要組成部分,但「新加坡國民」這個身份認同是超然於種族和宗教之上的。總會有外力要把我們分化。新加坡人正面臨著各種各樣的遊說和宣傳、虛假信息和煽動,在社交媒體和通訊程序里尤其如此。當今世界充滿競爭和緊張局勢,各國愈發麵臨選邊站的壓力。我們是新加坡人,我們必須永不停止、共同努力建設引以為豪的家園。

其次,新加坡必須保持開放並與世界保持聯繫。全球化正在走下坡,各國正在轉向內向主義和保護主義。但新加坡仍然是一個全球化的城市。除了全球化,我們別無其他生存方式。我們無法自己種植或製造所需的一切,我們也無法消費掉我們自己生產的一切,無論是計算機晶片、藥品還是石化產品。為了謀生,我們始終需要外資、海外市場以及與全球各地互聯互通的頂級交通和通訊。國際上存在緊張局勢和不確定性,但是,各國仍將相互貿易,跨國公司仍會尋找投資地點,世界仍將需要金融中心、通訊和交通樞紐。如果我們維持靈活性,具有進取心,我們將分得一杯羹,甚至更多。

第三,我們必須在新加坡建設世界一流的人才庫。我們盡最大努力發展自己的才能,讓每個新加坡人都能發揮最大的潛力。但說到頂尖人才,我們永遠都不夠。這是一個人才對一個國家的成功產生重大影響的時代。我們需要專注於吸引和留住頂尖人才,就像我們專注於吸引和留住投資一樣。

世界各國都在努力吸引國際頂尖人才

世界各國都在出盡洪荒之力吸引國際頂尖人才。

德國最近允許外國專業人士在找到工作之前就可以入境居住。先入境,然後才找工作。英國希望吸引最優秀、最聰明的職場新人。它最近推出一種特殊簽證,就為了吸引世界排名前50位的大學畢業生,包括新加坡國立大學和南洋理工大學的畢業生!在這場全球人才爭奪戰中,新加坡可不能落在人後。

對於本地有大量的非居民在此居住和謀生,本地人感覺擔憂,這是可以理解的。我去年就談過這個課題。政府正在跟進解決這些問題,緩解人們的這些擔憂。但是,雖然我們可以控制在新加坡的外國專業人士人數,但我們不能停止吸引能夠為新加坡做出貢獻的頂尖人才。

80年代畫的一張大餅:生物醫學

生物醫學是個好例子。在1980年代,吳慶瑞博士看到了生物醫學的潛力,他當時成立分子與細胞生物學研究所。有些人不以為然,把它稱為「吳慶瑞的第二個愚蠢錯誤」(他們認為吳慶瑞的第一個愚蠢錯誤是裕廊工業區)。他們不相信生物醫學在新加坡會取得成功。但我們依然開工。

吳慶瑞是新加坡建國時期的副總理,是新加坡政壇元老和先驅之一,享有「新加坡經濟發展總建築師」「新加坡經濟發展之父」和「新加坡經濟塑造者」之稱。1985年至1990年擔任中國沿海開發區經濟顧問兼旅遊業顧問。此六年間,鄧小平每年都會見他,詳細聽取他的彙報和建議,負責經濟工作的谷牧副總理同他交往更加頻繁。當時中國國務院決定每年給他6萬美元的聘金,然而也被吳慶瑞以義務為中國作顧問的答覆拒絕了報酬。

在 1990 年代,我們決定大力推動生物醫學。楊烈國成為國家科學技術委員會主席,現在這個機構更名為A*STAR。我們從頂尖大學和研究機構把最優秀的生物醫學科學家、研究人員和工程師吸引過來。楊烈國環遊列國,親自向業內尖子和一些後起之秀推銷新加坡。他把尖子稱為「鯨魚」。

(楊烈國與「鯨魚)

這些鯨魚和後起之秀被我們勾畫的願景所吸引,他們來到了新加坡。他們把實驗室搬到了新加坡。他們把學生也帶到了新加坡。他們把整個團隊都帶到了新加坡。

他們在這裡做出了成績。鯨魚對本地人才進行培養和指導,楊烈國管這些本地新手叫「孔雀魚」。我們給數百名孔雀魚頒發了獎學金,讓他們在生物醫學領域一路讀到博士畢業。孔雀魚在鯨魚的指導下一天天成長,目標是有朝一日它們自己也能成長為鯨魚。就這樣,我們創造了生物醫藥產業生態系統,開啟了讓新加坡成為生物醫藥樞紐的漫漫征程。

我們早期培養的孔雀魚已經茁壯成長。本土科學家現在正在尖端研發的一線。不少人已成為科研的領軍人物,領導著自己的團隊。其他一些人則創立了初創公司,對自己的科研發現進行開發和產品化。今天,我們的生物醫學領域正在蓬勃發展。這個領域創造了2萬5000個就業崗位,貢獻了新加坡製造業總值的近五分之一。

如果不是30年前吸引生物醫學人才

新加坡人口不會這麼快就打上疫苗

李顯龍說,新加坡還吸引了包括法國製藥公司Sanofi賽諾菲和德國BioNTech 在內的重大項目。這些都是疫苗生產的領軍企業。

BioNTech 是輝瑞—BioNTech的合夥公司,新加坡許多人接種了輝瑞—BioNTech新冠疫苗。去年,在德國總理默克爾退休之前,我見到她,她說,「我聽說 BioNTech 要去新加坡」。他們注意到了。這很重要。這對他們來說有重要意義。對我們來說,更是意義重大。

在「冠病-19」疫情期間,我們的研究人員(包括新加坡人和外國人)做出了重大貢獻。他們幫助給國際GISAID資料庫分析、提供新冠病毒基因組數據的數據共享。這些研究人員也開發了測試盒和其他診斷方法。他們幫助我們了解國際上的疫苗開發進度,讓我們通過他們的專業網絡為在新加坡的民眾及早獲得疫苗和藥物。

因為有他們,我們才能夠掌握知識,具備信心,才能做出判斷。我們很早就(給疫苗)下注,得到了回報,為在新加坡的民眾爭取了幾個月的時間,讓大家可以儘早接種疫苗,節省了時間,挽救了生命,對新加坡產生了巨大的影響。

如果30年前我們沒有把這些頂尖人才吸引到新加坡來,並且隨後建立起我們自己的生物醫學研究團隊和活動,培養本土人才,這一切都不會發生。這就是頂尖人才的作用。

我們現在有個「機會之窗」。環繞在我們身邊的所有烏雲,其實都帶有一線曙光。在這種時刻,新加坡值得信賴的品牌和質量、可靠性和效率、以及良好的聲譽,給我們帶來競爭優勢。我們應對新冠疫情的成績,讓我們可以在同儕之間站立起來。

許多人才和國際公司對新加坡表示興趣。那些具有特殊才能和技能的人們,正在尋找合適的棲身之所,讓他們和家屬感到安全和受歡迎,同時,也給他們提供一顯身手的機會。至於國際企業,則是跟著人才走,哪裡有人才,企業就到哪裡。同樣的,它們也願意找一些政治和政策穩定、制度化運作的地方。因此,即便在新冠全球大流行時,新加坡經濟發展局仍能夠為新加坡引入許多好項目,直至今天,還有一些具備很好潛能的投資項目,正在積極考慮落戶新加坡。

政府將出台新政策吸引頂尖人才

李顯龍說,新加坡必須牢牢把握這個機會,為疫後的世界爭取屬於自己的一席之地。新加坡原本已經制定了吸引和留住頂尖人才的計劃,尤其是在信息科技行業,但還須努力,尤其是在一些具備潛力巨大的領域。新加坡必須讓世界各地的頂尖人才留意到新加坡,關注新加坡,並認真考慮落戶新加坡。

人力部、貿易工業部和經濟部門很快將宣布實現這一目標的一系列新政策。新加坡要成為未來的創新、創業和增長的中心,如果新加坡能吸引到理想人才,才能大放異彩。這一來,本土人才就會更願意留在這裡,一起把新加坡建設為充滿活力和卓越的國家,這樣,每個新加坡人都將受益於進步和成功。

十年前就開始畫兩張大餅:

大士港口和樟宜機場T5航站樓

李顯龍說,新加坡能登上了全球舞台,海港和機場發揮著至關重要的作用。它們將新加坡與世界聯繫起來,成為繁榮的商業和貿易中心。這就是為什麼新加坡總是放眼長遠,不斷改進海港和空港。

他說,自己十年前就談到了新加坡對大士港口和樟宜機場T5航站樓的計劃。

港口服務的對象不僅是新加坡,而且也還服務於周圍的許多國家。十年前,亞洲經濟增長強勁,我們預計新加坡港務集團的業務將隨之增長。

現有的丹戎巴葛、布拉尼、吉寶和巴西班讓碼頭運行良好,但是,我們還是決定將所有的港口業務搬到大士地區,整合成巨型港口。這樣一來,就能逐步騰出從優質的濱水地段,從珊頓道到巴西班讓,可以用在未來的南部瀕水區。

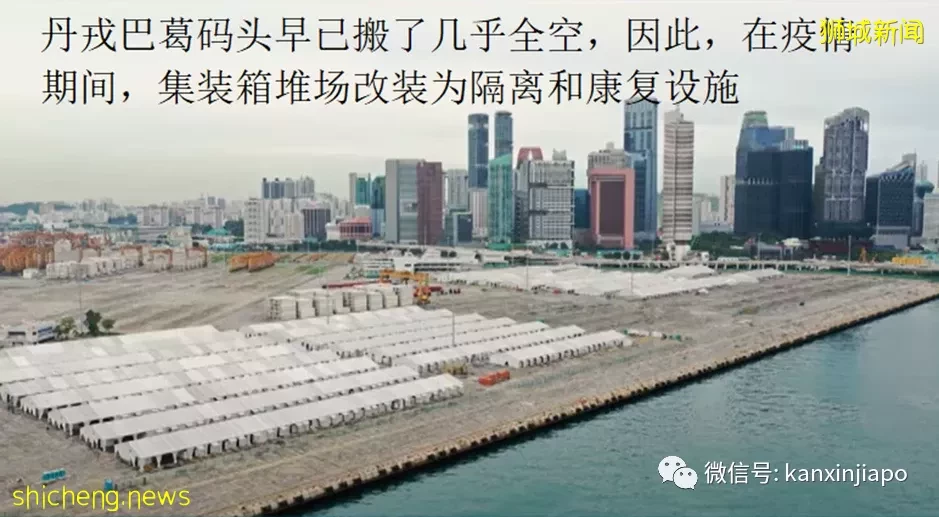

李顯龍說,搬往大士的搬遷工作已經開始了。丹戎巴葛碼頭早已搬了幾乎全空,現在已不再從事貨櫃運營。因此,在「冠病-19」疫情期間,那裡的貨櫃堆場可以改裝為冠病確診病患的隔離和康復設施。

新加坡維持著

世界上最繁忙轉運中心的地位

大士港現已啟動並運行。去年 12 月,大士港的首兩個泊位已開始運營,接待來自世界各地的船隻。

由於超前規劃,新加坡港才能夠在疫情期間處理超額的貨物。雖然其他國家的港口經歷了關閉、嚴重擁堵和長時間延誤,但新加坡港務集團的港口始終保持全天候開放和運作,船隻為了彌補在其他地方的延誤到來新加坡,於是加強了新加坡作為「補時港口」的地位,實際上,新加坡去年處理了創紀錄的3750萬個標箱,並保持了世界上最繁忙轉運中心的地位。

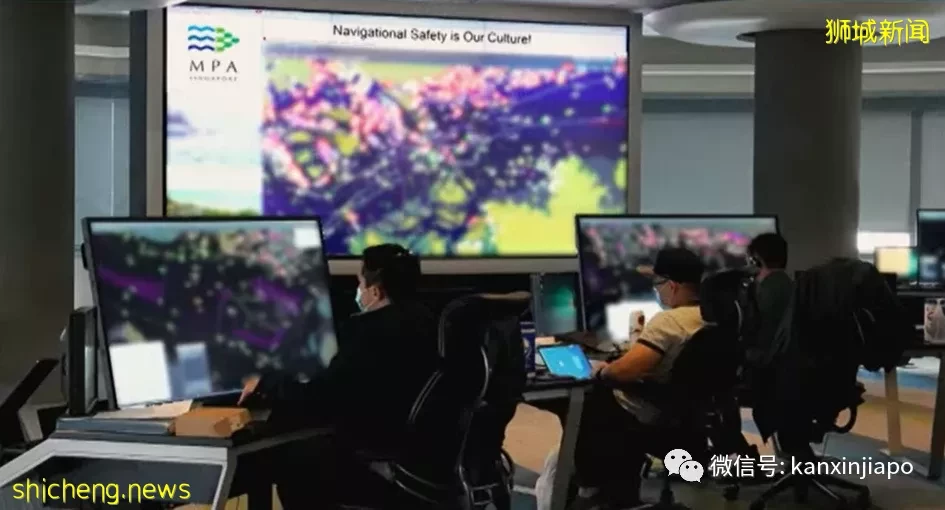

李顯龍說,在搬到大士的過程中,當局對港口業務進行了現代化和升級。新港口是自動化和數字化的。它使用人工智慧更無縫地協調運營,包括船舶交通管理和港口清關。它部署了無人駕駛的AGV(自動導引車)車隊,而不是配備司機的卡車。

20年後新加坡將成為

全球最大的全自動港口

李顯龍說,大士港一期工程剛剛完成;緊接著將開展第二、第三和第四階段工程。大約20年後,這些工程將全面建成,大士港屆時每年將能夠處理6500萬個標箱,幾乎是今天的兩倍。我們將擁有世界上最大的全自動港口,這將使新加坡成為航運領域的全球領先者。