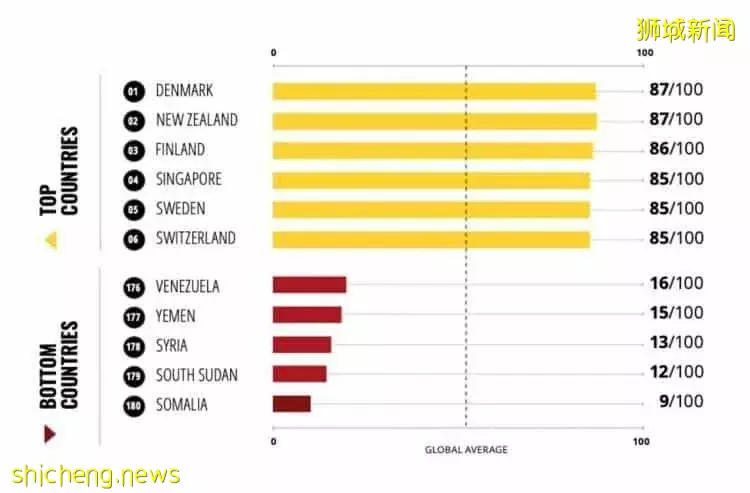

國際反貪污組織「透明國際」(Transparency International)於2020年1月23日公布了2019年全球廉潔指數排行。

新加坡在這一排行榜上,在180個國家和地區中與瑞典和瑞士並列全球清廉國家第四名,也是唯一排名在10名以內的亞洲國家。

圖片來源:Transparency International

自1995年成立以來,透明國際的旗艦研究產品「腐敗感知指數」(CPI)已成為全球公共部門腐敗的領先指標。該指數通過對全球各個國家和地區的排名對腐敗的相對程度提供年度快照。

2019年的CPI通過13輪收集專業評估與商界看法的調查後,統計180個國家和地區的清廉指數,得分都從零(高度腐敗)到100(非常乾淨)。

新加坡在2018年與2019年連續兩年獲得85分,屬於高度清廉國家。

不過,分數和排名的數字都不能代表新加坡在反貪反腐方面的成就與心得。

政府反貪有「三無」;貪污調查局有「三必」;公務員有「三不」。

深究起來,「3」才是新加坡政府反貪反腐的制勝法寶。

01. 李光耀:治國始於反腐

在不同的地區和文化環境里, 腐敗的定義和類型各不相同, 也很難進行實證測量。

關於腐敗,聯合國開發計劃署就將其定義為「通過賄賂、敲詐勒索、以權謀私、任人唯親、欺詐、速度錢或挪用公款等手段,濫用公權力、官職或權威以謀取私人利益」。

腐敗對於政府效率與效能、社會與經濟發展、人們的生活質量、政治信任,社會道德與社會和政治穩定有著災難性影響。在發展中國家,腐敗尤為嚴重,被認為是其政治、社會和經濟發展最大的障礙之一。

二戰結束到60年代中期,東南亞許多國家獨立。由於種種歷史的與現實的原因,這些新興的獨立國家中,政府官員貪污腐化是常見現象。腐敗隨權力滋生,只要有權力存在就難以根除,可是在當時的東南亞,腐敗程度尤為嚴重。

直至今日,東南亞地區也一直都是腐敗高發的重災區。

無論是涉及巨額權錢交易的官僚腐敗,又或是日常政務處理的小貪小腐,都是該地區腐敗的重要表現形式。腐敗問題,已經成為了東南亞必須面對的一個困局。

在腐敗蔓延的東南亞,新加坡是個例外。

多年以來,新加坡一直穩居全球廉潔國家排行榜前列,不僅是亞洲最清廉的國家,也是世界上最清廉的國家之一。新加坡在政府治理,尤其是反腐打擊力度方面,也廣受其他國家的讚譽和學習,多次被稱為「他山之石」。

是新加坡天生與貪腐絕緣嗎?

並不是。新加坡對腐敗的零容忍,皆是源於曾經腐敗的過分泛濫。

地處東南亞地區,新加坡過去也曾置身在這個腐敗的「大染缸」中,貪腐程度完全不亞於今天的柬埔寨。

新加坡《海峽時報》曾就針對警察系統的歷史數據做過一項整合,發現在1845年至1921年期間,全新加坡被披露的警察腐敗案件就有近200件,其中大多為受賄案件。

1942年至1945年日占時期,高通脹和低收入迫使新加坡民眾普遍用行賄換取生存權;而戰後英國統治時期,英國殖民者被稱作是「黑市當局」,白人長期把守著職能機關的重要職務,買官賣官屢見不鮮,公開透明的行政機制形同虛設……

漫長的殖民時期讓這片土地的政治生態「病入膏肓」,殖民時代留下的貪腐風氣盛行,成為一種社會基因,根深蒂固地侵入這片彈丸之地的每一個毛孔。長此以往,行賄成為了新加坡社會一塊必不可少的「敲門磚」,由政治逐漸蔓延向各個領域。

由此可見,貪腐之風在新加坡可謂是「歷史悠久」。

1959年,新加坡擺脫殖民,實現獨立,李光耀擔任新加坡首任總理。他環顧四周,發現新加坡是這樣的:

我們病得不輕,貪婪、腐敗、頹廢盛行。曾經為了人民而戰的自由戰士正在掠奪人民的財富,社會在倒退。

李光耀的點評可以說是直戳痛點。當時新加坡官員的腐敗非常嚴重,主要表現在三個方面:

官員們利用手中的權力為自己聚斂財富,與黑社會勾結,貪污腐敗之風「像一股腥味四溢的濁流一樣到處蔓延」;

有的官員則生活腐化,沉溺於豪華娛樂場色與酒吧;

官員們對分內的工作討價還價,挑肥揀瘦,爭著去干有利可圖的工作,而重要但是不能給個人帶來黑色收入的工作則無人去做。

李光耀對此有如下論述:

腐化到處盛行,從官僚政權的最高級到最低級! 腐化已成為當權人物的一種生活方式。我們處在貪污已成為生活方式的地區中。

賄賂是有等級規定的,給你這樣的方便,你只需付兩角錢,那樣是四角錢,還有其他是兩塊錢。每一樣都有定價。

當時,新加坡初初自立門戶,內憂外患不斷。外部,政治上有馬來西亞和印尼的雙重施壓,經濟上則是基礎設施的破敗和市場體制的不成熟;內部,貪腐之風已經讓國家治理呈現一種「病態」。

李光耀等新加坡領導者對此情形深表痛心,他們清楚地認識到,新加坡若想在危機四伏的情況下站穩腳跟,一場雷厲風行的反腐鬥爭是必不可少的。治理腐敗,關係到政治、經濟的前途以及社會的風氣,這是一個國家千秋萬代長盛不衰的基石。

在這種環境下,人民行動黨甚至把反腐敗作為競選口號,提出了「剷除貪污」的競選綱領,其競選道具是高舉的掃把,意即掃除貪污。他們以此贏得了人民的支持。

今天,人們大概已經很難想像腐敗曾經是新加坡的一種生活方式。

從貪腐盛行到清廉度居世界前列,新加坡用了近60年。60年,從被稱為「東南亞之癌」的腐敗所困擾的,貪污受賄成風的國家,發展成為一個在全世界有口皆碑的廉政國。

這不僅僅是因為它在控制腐敗上的卓越表現,更重要的是,它雖然有不堪回首的過去,卻在一定的時間內成功地消除了系統性腐敗。

治國先治吏,治吏先治廉。

我們只要保持廉潔,不失信於民,無論我們的政策多麼強硬,怎麼令人感到不快,我們都能夠說服人民支持我們。

李光耀帶領的人民行動黨堅定地選擇了反腐作為推動國家治理現代化的突破口和切入點。「治國始於反腐」,時間告訴我們,這個選擇沒有錯。

02. 貪污調查局有「三必」

新加坡貪污調查局是新加坡唯一被授權調查腐敗行為的機構。

新加坡的所有腐敗案曾經都是由警察局的一個很小的部門——反貪污小組負責查處。直至1952年,為了抑制隨處可見的腐敗現象,新加坡政府成立貪污調查局。

但是,貪污調查局創建初期,由於民眾懷疑,擔心遭到報復,再加上缺乏配套的法律制度等原因,並沒有發揮很大作用。

1959年,新加坡人民行動黨成為執政黨,總理李光耀誓言與腐敗決裂,並授予貪污調查局莫大權力,這時,該局才成為新加坡真正的反腐利劍。

貪污調查局最開始的徽章是一朵荷花正中間穿出一把利劍。荷花象徵「出淤泥而不染」,利劍表示「法律的威嚴與公正」。

李光耀是律師出身,深知根除貪污腐敗這個惡性毒瘤的最好工具是法律,貪污調查局初創不利的一大原因是缺乏法律支撐。為此,李光耀在執政的第二年,即1960年就頒布了《反貪污法》,並於1963、1966、1981、1989年先後進行了幾次修訂,使之日臻完善。

該法著重於對受賄行為進行嚴格的界定、審查和判決,同時還涵蓋了公民的法律義務、責任以及相關程序。該法律所傳遞出來的信息不僅僅是針對政治領域,對一些商業貿易或是社會生活的秩序維護同樣適用。

法案共35條,其中26條規定了極為嚴厲和詳細的懲罰措施,這為貪污調查局開展反腐鬥爭提供了重要的保障。

《反貪污法》嚴密、詳細、具體而又全面,有相當強的可操作性,賦予貪污調查局極大權限:

有權在沒有逮捕證的情況下逮捕嫌疑人;

有權沒收貪污罪犯的全部受賄財物;

有權檢查和凍結嫌疑人的銀行帳戶,甚至可以查其家人帳目;

有權入室搜查、檢查和扣押認為可以作為證據的任何物品;

有權對所有政府工作人員的行為進行跟蹤,暗地調查。

李光耀也給貪污調查局設立了一套最高標準的自查機制,可以自上而下查,可以平行互查,也可以自下而上查。而且,貪污調查局出現任何問題,由局長擔責。

在完善法律方面,李光耀收緊了打擊貪腐的各項條款力度,並對貪污調查局給予法律支撐。還有一項「有罪推定」法律條款備受關注,那就是「異常財富」可以成為指控證據,無法解釋的財產就算貪污。

新加坡高級外交官韋爾蓋塞·馬修斯這樣解釋這項條款:如果你是一個公務員,每個月掙500新元,但你自己開著寶馬5系,你的妻子開著奔馳,你倆還擁有一座500萬新元的宅子,你就得解釋一下,你是不是有個叔叔是大佬,如果證明不了這一點,說不清楚財產的來源,抄沒是肯定的,另外你還得面對法律的嚴懲。

隨著經濟社會發展的要求以及反腐形勢的日趨變化,新加坡又相繼出台了《沒收貪污所得利益法》、《公務員懲戒條例》、《不明財務充公法令》等法律法規。這些法律針對性極強,對國家行政管理的人員規範提出了嚴格的要求。

有了「利劍」,也有了「劍譜」,新加坡就以此劍揮向那些貪腐現象:有法必依,違法必究,執法必嚴。

03. 政府反貪有「三無」

新加坡政府反貪有「三無」:沒有特權,沒有僥倖,沒有大小。

——沒有特權

新加坡肅清貪污之所以奏效,一定程度上在於領導者堅定的信念。李光耀有決心證明給群眾看,即使他親手栽培的同僚貪污,也同樣會被偵辦。

1975年,環境發展部政務部長黃循文和家人到印尼旅行,費用由一名房屋發展商支付。後來,他又接受了對方一座價值50萬新元的獨立式洋房,並且以父親的名義透支兩筆總共30萬新元的款項,由對方擔保,進行股票買賣的投機活動。