因此,近年來我們看到新加坡華社積極重新構築自己的文化身份。新加坡宗鄉會館聯合總會成立新加坡華族文化中心,就是一例。

(新加坡華族文化中心)

成立新加坡華族文化中心的目的是「保存和繼承傳統華族文化,並發揚及推動本地華族文化」,這明顯認識到「傳統華族文化」和「本地華族文化」存在著微妙區別。

所謂「傳統」就是在早年移民時期從中國祖籍地繼承而來的原生文化,而「本地」指的就是本土化之後的衍生文化。

新加坡華社認為這兩方面都該並重,不應偏頗。中心的目標是「立足華族,外延到他族,實現文化融合」。

在目前的歷史階段,儘管新加坡各個種族文化和而不同,但是,希望經過幾代人的傳承和融合,最終達到三個目的,即:傳承華族文化、促進不同族群的融合、達致文化認同,形成新加坡自身的特色文化。除了華族之外,馬來族和印度族也在構建自己的文化遺產中心,反映了新加坡的多元文化生態。

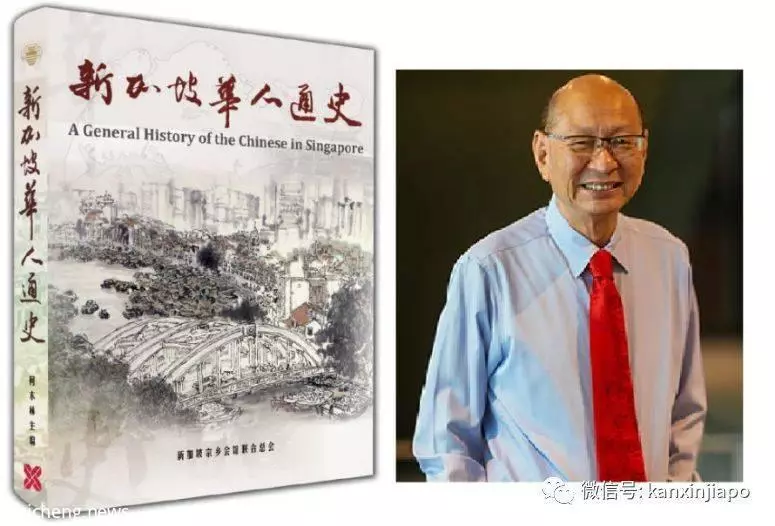

2015年,新加坡宗鄉會館聯合總會動員海內外37名文史學者,耗時三年多,一同編寫、出版了《新加坡華人通史》。主編柯木林說:「新加坡華人歷史的脈絡,在1965年建國前基本清楚,但在新加坡共和國成立後,這條主線逐漸變得模糊,因為華社在社會、經濟、國家認同及社團轉型等層面上,都和以往不同,影響了華人歷史的走向。」

可見編纂此書的目的之一是整理獨立之後華社的歷史發展主線。修史是為了多識前古,貽鑒將來,這也是新加坡華社重新構築自己的文化身份的一個重要工作。

華社還積極通過民間文藝協助本身文化身份的構築,例如資助湘靈音樂社、新加坡戲曲學院、城隍藝術學院、敦煌劇坊等民間文藝團體,嘗試通過南音、戲曲等強烈的傳統文化符號,再次推動原生文化向學校、社區等社會基層組織作重點傳播。

2015年11月7日,中新兩國領袖共同為新加坡中國文化中心開幕,這也成了在新加坡推廣中華文化的又一支生力軍。

中國文化中心組織文化活動、教學培訓、講座、信息服務等,為新加坡公眾、尤其是青少年打開一扇了解中國的窗口,其中一個重點項目是中國兒藝馬蘭花藝校。這是由中國文化中心與中國兒童藝術劇院聯合創辦的兒童藝校,目的是通過寓教於樂的方式,讓兒童和少年對中國傳統文化及戲劇表演產生興趣,感受中華文化的魅力,同時提高華語水平。

中國文化中心也致力在新加坡推廣中國民間文藝。如:2016年4月29至30日,已經移民新加坡二十多年的中國一級老旦專業演員田平舉辦第一場「田平說戲」京劇系列演出,別出心裁地安排上海唯一男旦演員牟元笛以示範表演的方式,示範及解說水袖舞、上頭、蹺功等技巧,表演《貴妃醉酒》《戰宛城》《遊園》《天女散花》等片段。

(2016年4月,第一場「田平說戲」京劇系列演出,別出心裁地介紹上海唯一男旦演員牟元笛。)

新加坡華社的構成複雜,既有上世紀九十年代之後定居、入籍的新移民,也有在本地生活了三四代人的老移民,或稱本地人。前者出生、成長於中國,在中國接受社會化過程,他們對中華文化的情感及認同自然與後者不大一樣。

即便是本地人,由於家庭背景和教育背景不一樣,對中華文化的情感和認同也不一樣。

新加坡華社目前構築文化身份的工作,一個重要的策略就是通過有民間文藝造詣的新移民和本地人來帶動人們對民間文藝的認識、接受和喜好。

我們都很熟悉新移民對新加坡在經濟、科技、社會等方面的貢獻。其實,新移民在文化上對新加坡的貢獻也不少。

這種貢獻絕不僅僅在提高本地的文化和藝術水平上。

其中,就包括了與本地人一起,重新塑造新加坡華人文化身份。