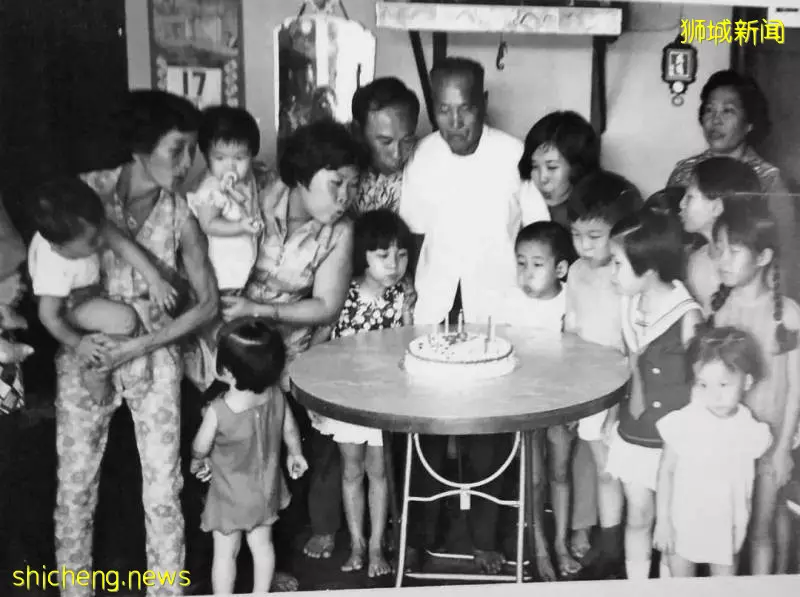

早期在組屋拍的生活照

30年代初期,由於潮州地方生活艱苦,加上糧荒,於是父親決定告別家人、妻子和幼小的女兒,乘船南來新加坡謀生。當時先後南來的,還有父親的三弟、堂兄弟、表兄弟,一些遠房親戚和同鄉。

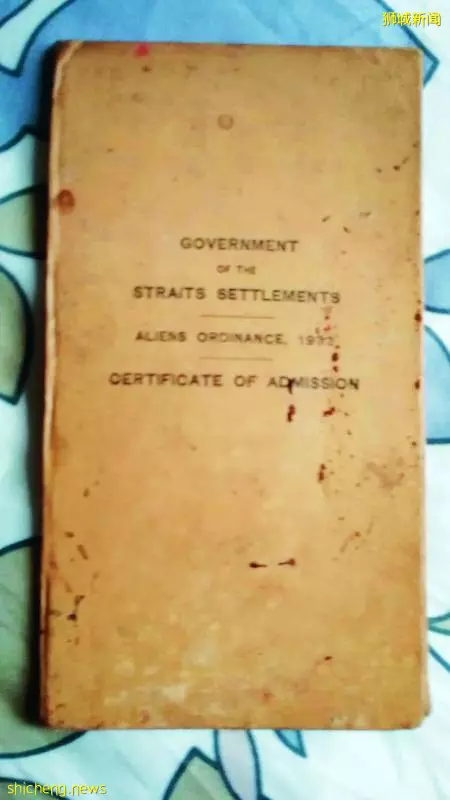

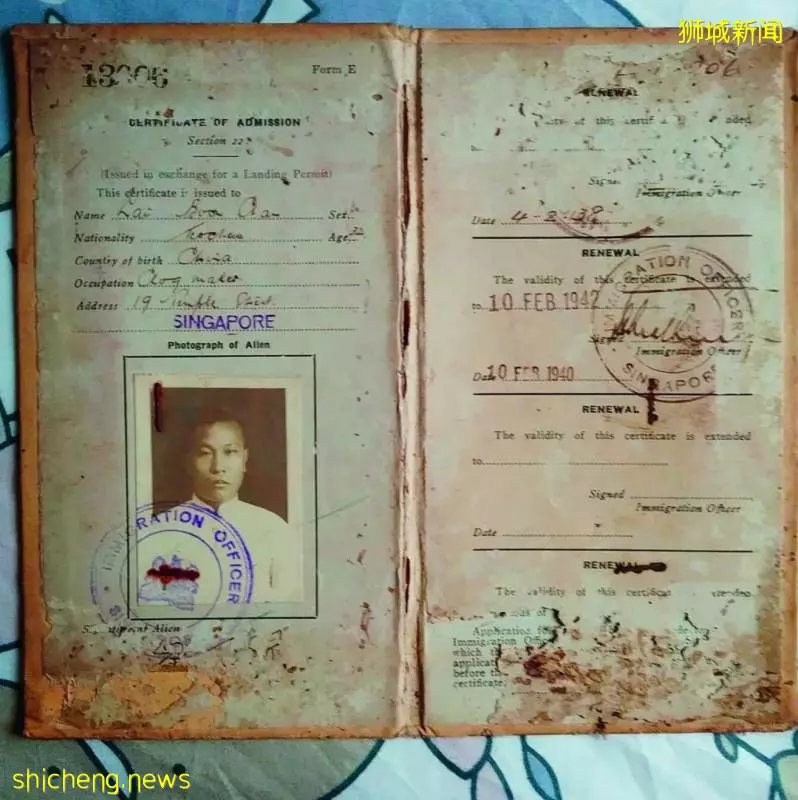

劉若珍的父親在新加坡居住的證件

父親到新加坡後,和堂兄弟等人以做木屐、賣木屐為生。他在舊店屋租下了一個小角落做木屐,然後賣給住在芽籠的堂兄,把木屐漆成各種不同顏色,釘上屐面賣給顧客。父親的一生,以做木屐養活了一家大小。

生活較為安定之後,母親帶著幼小的大姐,在1933年到新加坡與父親相聚,當時父母親住在81號新巴剎街。

過了幾年,大哥、二姐、二哥先後出世,父親的擔子也加重了許多。於是,母親便外出做點小生意幫補家用,而大姐便成了家裡的小當家,除了洗衣、煮飯和打掃,還要照顧幼小的弟妹。

不久後,父母搬到牛車水附近的10號登婆街居住。這裡住著許多廣東人,大姐和二姐便是在這裡練得一口流利的廣東話,二哥也在這裡結交了一些兒時的玩伴。

戰後的艱難歲月

搬家後不久,日軍便占領了新加坡,人民生活在水深火熱中,一切物資和米糧都非常缺乏。日軍在1945年被迫投降後,父母決定搬到1號甘民街居住。這是一間在甘民街和敬昭街交接處的兩層樓店屋。樓下面向甘民街的是一間理髮店,店主和家人就住在店內,面向敬昭街則有一個路邊咖啡攤。

房東把樓上隔成數間小房間分租出去。我們是住在前房靠近樓梯口的小房間。小房間用木板隔間,睡的是草蓆,還能聽見隔壁房人家的說話聲。隔板的上端開一個洞,兩房共用一粒小電燈。

所有租戶也共用一個廚房和沖涼房。廁所則設在樓下,是舊式的手提式馬桶,每天早上,清糞工人清理好馬桶後,樓上的租戶便需要輪流清洗廁所。有一次清糞工人罷工,屋主只好把廁所鎖起來,期間租戶必須使用公廁。

50年代初期,新加坡的局勢很不穩定,經常有罷工、罷市、示威和暴動等。私會黨的勢力也很強大,黨派之間經常為了爭奪地盤而發生毆鬥。

住在甘民街時,經常看到樓下的咖啡攤,有兩派的老大或黨員為了爭奪地盤或解決黨派糾紛而展開談判。一旦談判破裂,巴冷刀、汽水瓶和啤酒瓶,便成為他們的武器。這種血腥的場面經常發生,所以父母親平時都不讓我下樓和附近的小朋友玩。

每天早晨,父親會帶著我到新巴剎買菜。在巴剎的路口,有個大叔在那裡擺賣甜品。父親便留我在那裡吃上一碗大麥粥。父親買完菜後,便會和我一起走路回家。回家後,我得幫忙做家務。

不花錢的日常消遣

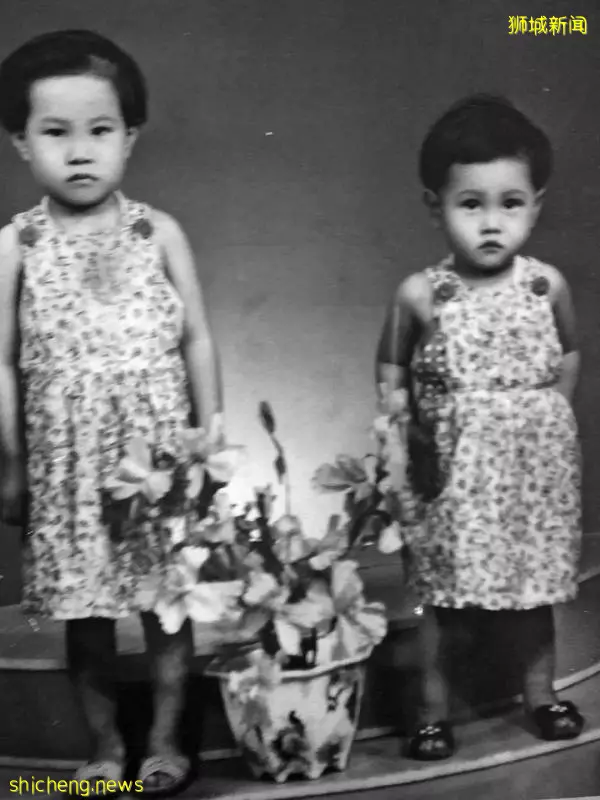

三四歲的劉若珍和她三姐的合影

在買不起玩具和沒有電視的年代,收聽麗的呼聲廣播,成了我唯一的消遣。當時,李大傻的粵語講古,黃正經的潮州話和王道的福建話廣播都有各自的風格,不僅成人聽眾,就連七八歲的我也迷上了他們的節目。晚飯過後,父親便會帶著三姐和我,到附近散步或看街戲。

由敬昭街沿著合樂路、橋南路再向前走到紅燈碼頭。在這裡,我們吹著海風,看著大小船隻和上下船的人,還有來往的人群。父親這時會望著大海,和我們聊起潮州家鄉的人和事,對著大海,他似乎在遙想著家鄉的母親和弟妹。

由紅燈碼頭向右走不遠,便來到了五叢樹腳。這裡有一片廣闊的草地,花草和樹木,是我和三姐玩賽跑和捉迷藏的好地方,累了便坐在石椅上休息、吹海風、數星星、看月亮。父親坐在石椅上乘涼,有時也會哼起潮州童謠:天上一條雲,地上兩隻船……

農曆七月的中元節,大街小巷都上演酬神大戲,福建、潮州大戲和歌台。這是一個非常重要和熱鬧的節日。母親會在七月來臨前,到珍珠巴剎或同濟醫院前的夜市選購布料,讓二姐替我們縫製新衣,以便我們能穿著新衣去看街戲。

每當住家樓下有上演街戲時,二哥便會弄來一個極大的木箱放在適當的位置,替我們霸位。當大戲開演時,我們便能爬上大木箱觀賞大戲。那時我對大戲沒什麼興趣,反而喜歡開戲前,由演員客串演唱的時代歌曲。

到宗祠、會館去上課

劉若珍高中時期在黃埔中學的那班,幾乎都是男生,女生只有四人

1957年,父親替我和三姐報讀小一。那年我九歲,三姐11歲。學校就是住家附近的保赤小學。有機會到學校上課,我的心情格外的緊張和興奮。

保赤小學附設於有百年歷史,古色古香的宮殿式宗祠——保赤宮內,坐落於新加坡河的末端,面對新加坡河畔。課室就設在保赤宮的兩翼,共有四間課室,學生大概有百多人。由於學生人數不多,有些班的學生湊不足一班,因此學校便將兩個不同班級的學生,合成複式班,由一位老師同時上兩個不同班級學生的課。

1959年尾,隨著學期的結束,我也因為搬家的關係而離開保赤學校。父親在住家附近的龍溪會館替我找到插班生的位。

龍溪小學附設在龍溪會館內,位於聖邁克路,靠近波東巴西和明地米迷亞路之間。學校由會館改建而成,面積不大,共有四間由三合板隔成的小課室。由於沒有隔音的設備,因此上課時,各班學生的朗讀聲,老師的講課聲,混成一首明亮的交響樂曲。我必須格外的集中精神,才能聽到老師講課的內容。

這裡的學生主要來自當時以養豬和種菜為主的波東巴西鄉村,和明地迷亞路(俗稱芒加腳)的甘榜。1961年,我終於成為該校的第一屆小六畢業生。可惜因為收生不足,不久之後,學校也就停辦了。

父親也在住家附近的芒加腳的甘榜,租了一個小地方來做木屐。後來,由於受到市區規劃和重建的影響,而必須搬離。由於很難找到適合的地方做木屐,加上市場對木屐的需求不高,因此父親只好結束了40多年的做木屐生涯,提早退休。

配合2014年消失的華校展覽會,劉若珍捐出許多珍貴的照片和證件

# 作者

劉若珍,72歲。曾當過印刷廠的拼版學徒,並在政府部門當文書30多年,直至55歲退休。喜歡投稿的她,在退休後開始把成長中的經歷記錄下來,並在去年參加了晉江會館主辦的首屆祖輩故事手帳創作比賽,分享新加坡早期的生活面貌。本文摘錄自她的參賽作品《我們走過的路》。

1976年,劉若珍結婚時在家的留影