一個不太可能的旅程

那是1998年。新加坡電視機構總裁李焯堯(Lee Cheok Yew)要我去見他。李先生是個沉默寡言的人,他直截了當地說,有一個頻帶可以再建一個電視頻道,即在現有的5頻道和8頻道基礎上,再增加一個頻道。他不希望它的性質跟族群、體育或兒童有關,因為當時新加坡電視12已經有了這些內容。他很隨意地建議,可以是一個新聞頻道。

這就是一個不太可能的旅程的開始。而「不可能」是一個後來反覆出現的詞。一段新聞報道沒問題,但一整個新聞頻道?以新加坡為基地?我們有足夠的新聞作為開始嗎?答案總是「是的」。但如果我們仔細想想,《海峽時報》是一個新聞頻道的印刷版,而且是新加坡最古老的新聞機構。當然,有人對它的編輯獨立性提出了嚴厲的批評,但對很多人來說它是可信的,尤其是在亞洲。我和我的團隊,作為時事組的一部分,開始研究這種可能性。

西方觀點的替代方案

雖然這個頻道現在在亞洲和其他地區受到廣泛關注,甚至是讚賞,但在1998年構想初期,我們的願景是卑微的。事實上,我們的心思還局限在小小的新加坡。對我們來說,如果要建立一個頻道,基本上只是把我們所熟悉的新聞,還有時事節目加以擴大。起初,我排除了往新聞頻道的邏輯終點方向思考,即成為另一個有線電視新聞網(CNN)和英國廣播公司(BBC)。換句話說,我相信它最多只是新加坡的另一個頻道,以黃金時段的新聞和時事節目為人們提供信息。有這種想法的不僅僅我一個人。

當我們向監管機構——新加坡廣播管理局提出這個想法時,他們沒有任何反應。當他們最終回復我們的時候,字裡行間充滿懷疑。他們沒有說太多話,但很明顯,他們不相信我們能把一個新聞頻道辦好。我們知道需要什麼樣的資源嗎?我們如何對抗BBC、CNN、CNBC 等行業巨頭?人們對新加坡新聞的興趣如何?儘管我們當中沒有人對這些問題有令人信服的答案,我們都裝出一副很勇敢的樣子。我們當時只知道:我們每天提供新聞,每周提供時事節目,已經做得相當好了,我們只需要增加產量。BBC 和CNN 製作新聞內容已經很多年,把我們與他們相比是有欠公平的。此外,我們可以為他們所擁護的西方觀點提供另一種選擇。最後,我們知道不能只專注於本地新聞,我們需要把視野擴大到新加坡以外的地方,關注亞洲新聞。

在政治雷區中航行

在那一年裡,我們一直被懷疑的迷霧所籠罩。沒有人認為我們是認真的。但隨著時間的流逝,我們越來越相信,這是能做到的。當有人奚落時,我們變得更有信心;當受到質疑甚至嘲笑時,我們更加堅定地、有針對性地回擊。幾個月過去了,我們漸漸地確信,新聞頻道確實可以成為現實。核心團隊不大,只有品牌和節目編排組(基本上只有我和陳英水Jimmy Tan)、內容組(蕭文光Shaun Seow)、技術組(鄭敦經Michael Tang)和後勤組(韓璇瑰Han Chuan Quee)。我們提出要求並獲得了去國外新聞頻道考察的機會。每個領域的負責人都研究了競爭格局, 我們經常開會。到了下半年,已經很清楚我們想要的頻道是什麼樣的了。

我們知道最大的障礙是地區政治敏感性。為了化逆境為機遇,我們決定將頻道的重點放在商業和金融上。地區性的政治報道將是一個雷區。例如,頻道該如何報道馬來西亞和印尼這兩個新加坡最接近和最敏感的鄰國的政治新聞?還有棘手的東協問題,如何明確和徹底地報道?新興的超級大國中國,以及另一個人口大國印度,我們得罪得起嗎?這些問題我們沒有答案。探討亞洲經濟的崛起似乎是最安全的。我們唯一的問題是,CNBC 亞洲台在我們準備做的事情上已經做得非常好了。就像我們所面臨的眾多挑戰一樣,即使沒有答案,我們也勇往直前。

崛起的亞洲的標誌

我們決定叫它News Asia,這就是頻道的名字,直到推出前夕才突然改名(稍後再談)。樹立品牌最重要的是台標。而且我們覺得需要做得很專業。我們請來了所有的品牌營銷策劃公司,並邀請他們與我們合作,成為亞洲第一個新聞頻道廣播歷史的一部分。一些大的廣告公司和品牌營銷策劃公司也向我們詢問,他們以為我們有很大的預算。事實上,我們並沒有為品牌宣傳預留預算,因為幾乎所有的宣傳活動都是在內部完成的。最終,我們總算湊合出了一個像樣的預算。

21世紀是屬於亞洲的,這是許多亞洲國家的共同信念。中國已經從文革的沉睡中醒來,決心成為一個舉足輕重的大國。印度的實力不容忽視,而東協的經濟崛起和話語權也需要關注。我們對廣告公司的要求很簡單:我們需要一個「A」字浮現,象徵著亞洲的崛起。亞洲是世界上最多樣化的大陸。我們在研究亞洲國家潛在的相似之處時,只發現了三個共同點。第一個是紅色。與西方不同的是,紅色並不代表警報,相反,它是幾乎所有亞洲國家都喜歡的吉祥顏色。第二個共同點是米,它是每個亞洲國家的主食。最後是鼓,形狀各異的鼓是亞洲所有慶祝活動中最主要的聲音。

亞洲新聞台啟播時的台標。

紅色、大米和亞洲鼓成為這個品牌的視覺主題。News Asia(亞洲新聞)這兩個英文字成了基底,就像一片寬闊的藍色海洋,其中出現的紅色「A」字就像一隻驕傲的鳳凰。最終成為標誌的設計是一個不完整的「A」,中間被切開,形成一個紅色的三角形與一個底座。底座本身並沒有完成三角形的設計,讓設計有了動的元素,一個向上的箭頭。大家都很喜歡這個設計,雖然是個「A」字,但不單單是個字母。

最後一刻出了狀況

新聞頻道計劃於1999年第一季度推出。它會在黃金時段首先在新加坡播放。可是, 一些意想不到的事情打亂了進程。一陣敲門聲,英水的頭伸了進來。

「我們有麻煩了。」他說:「亞洲新聞是香港一家大製作公司的名字。」

亞洲新聞台在加利谷山的主監控室。

團隊已經註冊了這個名字申請專利。我給總裁的辦公室打了個電話後去見他。我們為這個標誌做了許多工作,又經歷了多輪審批,我因為想到這些而感到焦慮。我不想改名字和台標。

李焯堯聽我解釋後簡單地說:「把『Channel』(頻道)放在News Asia(亞洲新聞)前面。」

Channel News Asia 聽起來不錯,縮寫為CNA。這樣就不太好了,因為會顯得我們是想抄襲CNN。我們不是,也永遠不會像CNN。經過幾輪討論,我們決定採用Channel News Asia(亞洲新聞台),而不是CNA。我們將利用電視媒體的力量來「教育」我們的觀眾,讓他們知道這是亞洲新聞台。縮寫形式將永遠不會被使用。在視覺上,這三個字有點太長了,所以我們決定把 News Asia 拼成一個字,NewsAsia,頻道就叫著 Channel NewsAsia。

頻道之星

標誌只是一個開始,亞洲新聞台需要人性化。採集、編輯和播報新聞的人必須成為品牌的一部分。因此,我們決定將廣告價目表打造成一本企業雜誌,展示我們的主播和記者,並以新聞編輯室的照片來說明新聞收集的過程。同時,主播也將首次穿上名牌服裝進行拍攝。不知不覺中,這成了主播穿贊助服裝的開始。今天,這已經是一個大家都接受的做法,在新聞節目的最後,服裝贊助商的名字都會成為片尾字幕的一部分。

參與亞洲新聞台啟動儀式的團隊。右二是作者,右五是時任新傳媒總裁李焯堯。

亞洲新聞台於1999年3月1日成立,隸屬於新加坡電視機構。18個月後,該台於2000年9月28日推出國際廣播部門——亞洲新聞國際台,開始進行區域廣播。2002 年,該頻道與美都電視台(Metro TV)簽署了新聞內容交換協議,向這家印尼電視台提供新聞影片和節目,並且向包括雅加達在內的印尼30個城市廣播。到2004 年年初,頻道成立5周年之際,它的國際影響力達到1600萬戶家庭和酒店房間,覆蓋了從中東到南亞、東南亞、東北亞和澳洲的18個地區。

最初,我們認為頻道的明星是主播。作為頻道的代言人,他們是我們的大使。他們的外表和言談舉止決定了頻道品牌的水平和成熟度。在很大程度上,的確是這樣的。但他們對每個故事的參與仍然是介紹性的。他們是故事開頭的面孔和聲音。真正的故事是在視頻中,由記者在現場敘述帶給觀眾。由於該頻道是區域性的,覆蓋全亞洲,每個鄰國的記者都獲得了觀眾的真正關注,尤其是在發生危機的時候。最終,他們成為了真正的明星。

海嘯般的挑戰

2004年聖誕節隔天的大海嘯出乎亞洲各國的意料。海嘯的震中在蘇門答臘西海岸附近,震級為9.1至9.3級,在印度洋大多數陸地沿岸引發了一系列毀滅性的海嘯。海浪高達30米,造成14個國家約28萬人死亡。這是21世紀最致命的自然災害,印尼是受災最嚴重的國家,其次是斯里蘭卡、印度和泰國。對於如此規模的災難,亞洲新聞台的能力難以應對。

CNN、BBC和福克斯新聞(Fox News)等國際頻道紛紛趕往受災地區,迅速揭露了亞洲新聞台在後勤方面的不足。這些國際媒體團隊規模之大,以及他們建立即時直播的能力讓我們震驚。資料搜集人員、輔助人員、多組攝像人員給了他們一種居高臨下的姿態,他們就像亞洲本地人一樣地運作。我們呢,感覺就像到了鄰里地區的遊客和外國人。他們的主持人不僅是一張張面孔,而且是優秀、經驗豐富的新聞工作者。主播和記者們能夠在直播中堅持數小時,他們不僅提供重要的最新資訊,還呈獻了引人入勝的電視節目。我們知道,危機電視定義了一個頻道。1991年的海灣戰爭將CNN推上了頂級新聞頻道的位置。許多國際頻道將這次海嘯視為另一個嶄露頭角的機會。對於亞洲新聞台來說,這是一次重要的教訓。

我們熟悉亞洲

如果亞洲新聞台要在亞洲成為權威,它就必須把亞洲發生的事情當成自己的事。因此,如果亞洲發生了什麼事件,全世界都應該向它尋求最全面的報道、最新的信息和最好的分析。只有這樣,它才能實現「We Know Asia」(我們了解亞洲)的宣傳標語。而要做到第一時間到達現場,深入了解當地信息,最好的辦法就是在亞洲的重點城市設立分社。而每個分社中最重要的人,莫過於通訊員。主播來來去去,但不少通訊員從頻道開播以來就一直堅守崗位,比如:馬來西亞的吳秋庭(Melissa Goh)、香港的林成興(Roland Lim)、韓國的林妍淑(Lim Yun Suk)和日本的石田三千代(Michiyo Ishida)。

了解亞洲

亞洲新聞台主播Suzanne Jung 和吳增鈿(Timothy Goh)與推銷他們早晨節目《AM Live》的小貨車。

到了2005年1月中旬,整個世界,特別是西方世界已經忘記了海嘯。CNN、 BBC 甚至CNBC都已經恢復了對自己世 界的報道。但是亞洲的國家還在為破碎的生活收拾殘局。而這個時候,他們看到了亞洲新聞台的現實意義,因為它把亞洲的復甦作為主要關注點。記者們深入到受災嚴重的亞洲海岸線,講述受災情況、失去的生命,以及災難給無數沿海村莊帶來的不可逆轉的變化。這些故事對於亞洲眾多受災群眾來說,都是令人心碎的經歷,他們開始關注在最黑暗的時候站在他們身邊的頻道。在海嘯一周年時,亞洲新聞台的新標語「Understand Asia」 (了解亞洲)得到了真正的認可。2008年,在汶川大地震期間,亞洲新聞台的報道穩重而權威。這個品牌已經自成一格。

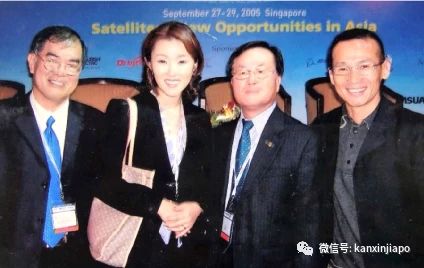

代表亞洲新聞台出席關於在亞洲衛星傳輸的研討會。左起:鄭裕通,Suzanne Jung, Eui Koh 和雲大篪。

名列前茅

亞洲新聞台的故事開始於一個不太可能的起點,誰能想到一個「權威」的城市國家能誕生一個現在在亞洲大陸廣受關注的新聞頻道。今天,它是亞太地區收視最廣泛的亞洲本土電視新聞頻道。在國際新聞頻道中,它排名第五(CNN和BBC 世界新聞分別排名第一和第二)。更重要的是,它是唯一一個將自己定位為替代西方國際新聞,並具有亞洲視角的英語電視台。目前,亞洲新聞台向亞洲和中東地區的28個地區廣播,橫跨11個時區。2016年,它的編輯團隊與新傳媒旗下報紙《今日報》及新傳媒電台的編輯團隊合併;合併後的大約700名新聞工作者,現在在一個「數字優先綜合新聞室」工作,新聞室位於緯壹媒體城的嶄新且專門建造的新傳媒大樓內。1999年楊榮文為亞洲新聞台主持啟播儀式時,稱其為「本地廣播發展的一個重要里程碑……新加坡電視機構的一個大膽舉措,此舉將有望幫助它成為區域廣播業的重要參與者。」媒體世界的變化已經超越了廣播,亞洲新聞台也確實隨著科技的發展,成為區域媒體行業的重要角色。