ONLab在線 No.101

位於莫罕莫蘇丹路的鳳山寺,坐落在學院山的山坡之上,習稱水廊頭鳳山寺,始建於1908年,落成於1913年,是新加坡現存歷史最久遠的供奉廣澤尊王的寺廟。

坐落在學院山山坡之上的水廊頭鳳山寺

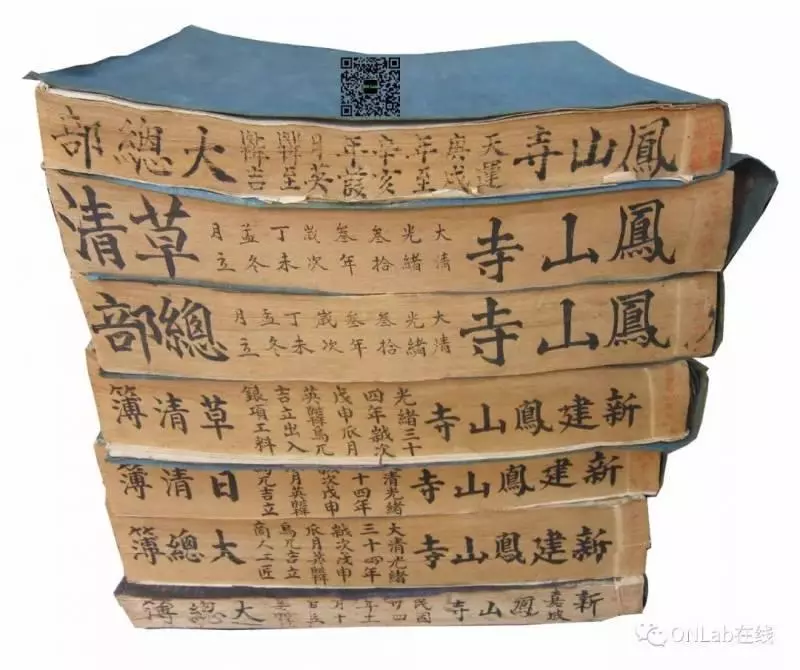

2007年落架大修時,發現南安會館保存有七本鳳山寺帳簿,包括:

《鳳山寺草清:大清光緒叄拾叄年歲次丁未孟冬立》(1907年農曆十月)

《鳳山寺總部(簿):大清光緒叄拾叄年歲次丁未孟冬立》(1907年農曆十月)

《新建鳳山寺草清簿:光緒三十四年歲次戊申瓜月英1908年烏兀吉立出入銀項工料》(1908年8月)

《新建鳳山寺日清簿:光緒三十四年歲次戊申瓜月英1908年烏兀吉立》(1908年8月)

《新建鳳山寺大總簿:大清光緒三十四年歲次戊申瓜月英1908年烏兀吉立商人工匠》(1908年8月)

《鳳山寺大總部(簿):天運庚戌年至辛亥年葭月英1910年至1911年吉立》

《新加坡鳳山寺大總簿:民國卅四年十一月十日立英1945年》。

這三本總簿和四本草清簿記錄的年份長達53年(1907年至1959年),採用當時新馬地區華族的語彙,分門別類詳細記錄鳳山寺的往來財務,特別是廟宇的興建。此外,新加坡國家檔案館留存三份有關鳳山寺的建築圖紙。這些繁瑣費解的文書檔案,記錄了在英國殖民時期的新加坡,南安社群是如何興建一座華族廟宇。

七本鳳山寺帳簿

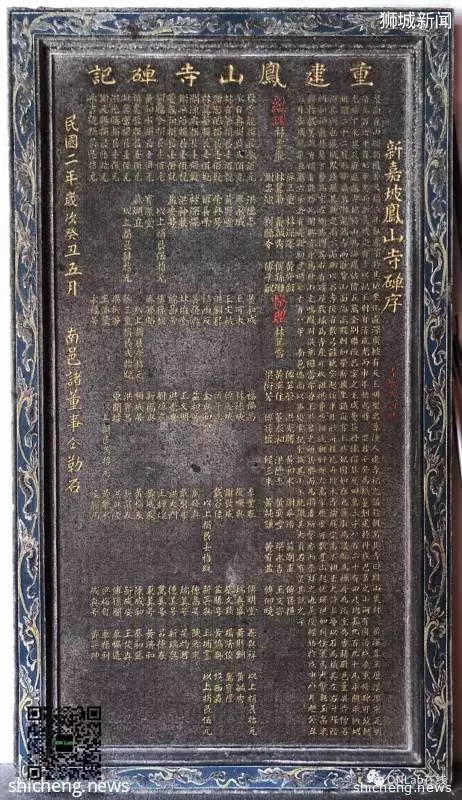

1913年所立的《新嘉坡鳳山寺碑序》記錄了鳳山寺的興建,列出林路(名:雲龍、字:志義、號:少榮,1852~1929)為總理的鳳山寺董事會成員,以及各捐款行號與人物。鳳山寺山門內東、西兩根花柱上篆刻有林深澤、林箕當、劉聽令、林箕菊、林雲龍、謝忠池等六位總理和協理的名字,林雲龍也是捐款最多的人。此後,南安社群相信林路是鳳山寺建造的領袖。有趣的是,帳簿沒有提及他的名字,究竟是誰主導了鳳山寺的建造?

《新嘉坡鳳山寺碑序》,1913年

舊宮、行宮與新宮

鳳山寺帳簿涉及始建於道光丙申年(1836年)的「大坡鳳山寺」(帳簿稱:「舊宮」),坐落於華利路粵幫墳場青山亭山頂,由新加坡南安人在梁壬癸(詩山鳳坡人,新馬第二代)領導創建。

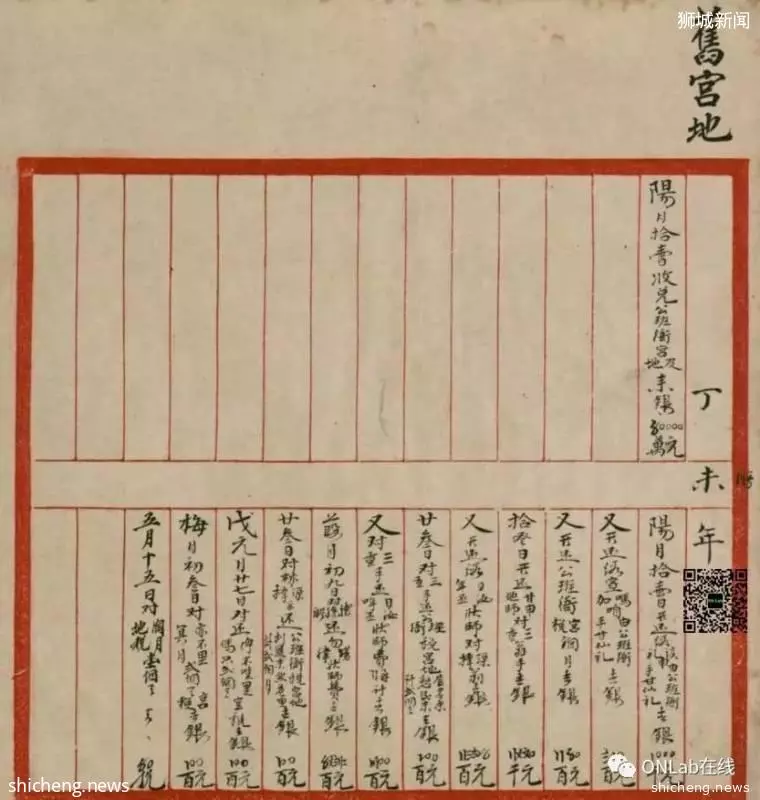

根據帳簿記載,丁未年陽月(1907年農曆十月)收到「公班衙宮及地」的款項五萬元,這是大坡鳳山寺的拆遷賠償款,也是水廊頭鳳山寺得以興建的經濟基礎。此外,帳簿還記載了拆遷賠償相關的費用,包括「公班衙手甘禮」(手續費)、「宮稅」(產業稅),以及給付「甘申地師」(測繪師)、「日汝年丕狀師」和「勿勞律狀師」(律師)的相關費用等。

1907年總簿之「舊宮地」,記錄大坡鳳山寺拆遷的相關費用

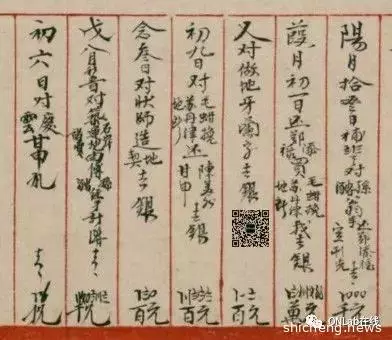

帳簿的「置地集」記載了購買水廊頭鳳山寺地(新宮地)的相關費用,包括付給鄭添祿的訂金和全款、「做地牙蘭字」(地契)、「狀師造地契」(辦理地契的律師費)、以及給付陳美然「甘申」、慶雲的「甘申禮」(中介費)等。

1907年總簿之「置地集」,記錄水廊頭鳳山寺土地購買的相關費用

可以看出,英國殖民管理下的新加坡,對於土地拆遷與賠償,土地轉讓與購買,有著嚴格的管理。鳳山寺從1905年被「逼遷」,1907年底收到賠償款,在此期間,鳳山寺仍需繳交「舊宮」每個月的產業稅。

鳳山寺帳簿也揭示,在舊寺拆遷與新寺建成之間,曾建有臨時行宮,其興建遵循傳統建造儀式,除了購買建築材料,其他建設費用包括「蓋合約字」(建造合同)、「出芒山字」(建造工棚執照)、「放水字」(供水執照)、「買接水喉管」,甚至通過叻報招工等費用。

此外,農曆八月迎神期間,鳳山寺舉辦迎神宴與演戲等活動,帳簿的「什費」詳細記錄了當時的宗教儀式要求,包括購買各種器具、「修理尊王銀帽」,以及與英國殖民政府管理人員的往來交易等。

無法施工的建築圖紙

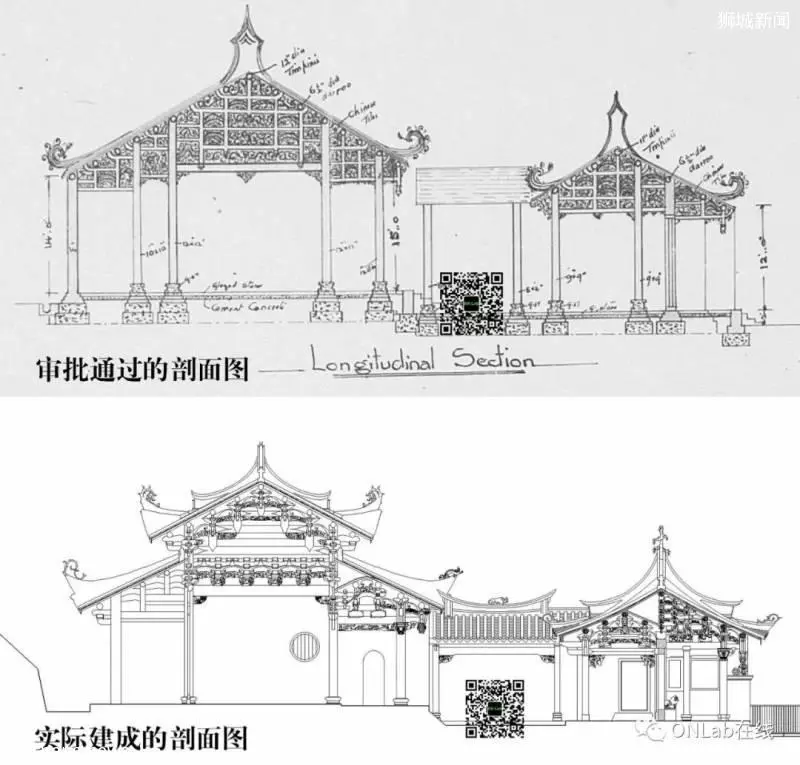

國家檔案館保留的三份建築圖紙顯示,二十世紀初的英國殖民地新加坡,建造華族寺廟需要完成相關建築圖紙的繪製與審批。這一工作由信託人傅孫瀦(Poh Soon Tee)委託華人建築師W. T. MOH(Wee Teck Moh黃德茂)進行,完成於1907年末至1908年初。鳳山寺帳簿記錄著「畫押寺圖」(繪製與審批鳳山寺圖)、「畫押石岸圖」(繪製與審批護坡圖)、繪圖師(建築師)等相關費用。

1907年總簿之「新宮地」記錄建築設計費用

第一份建築圖紙是鳳山寺的計劃書,僅一張圖紙,包括鳳山寺平面圖、縱剖面圖、入口正立面圖、大殿立面圖,以及廚房的平面圖、立面圖與剖面圖。第二份圖紙是鳳山寺的護坡計劃書,共有兩張圖紙,顯示鳳山寺的興建,需要平整山地修建護坡。第三份圖紙繪製的是木匠棚,地點在目前南安會館大樓的位置,印證了帳簿中「芒山集」的記錄。

對比鳳山寺設計圖紙與建成測繪圖,可以看出兩者存在的差異

對於鳳山寺建築圖紙的分析顯示,負責繪製與申報的建築師對於華族傳統建築一知半解,僅能繪製大致的樣式,提供基本建築信息,圖紙與建成物存在較大差異。英國殖民政府官員對於送審圖紙也無法糾錯指正,其審批考量的是建築安全與公共衛生,英國殖民時期新加坡華族傳統建築的建造仰賴所聘請的匠師。

幕前的行號與幕後的頭家

鳳山寺帳簿記錄了約43家公司行號,提供建築材料與其它相關工程服務等,最大量的建築材料是木材、磚和灰,不僅記錄供應商,也記錄材料名稱。對於新加坡本地加工生產的材料,多冠有「叻」,例如叻大瓦、叻磚等。工程採用了紅毛灰(水泥),供應商為依(伊)亞沙直,他是唯一的非華族供應商。

帳簿也對匠師做出專門記錄,按照閩南傳統,手藝高超的匠師被稱為「司」,鳳山寺的每一工種至少有一位「司」主持。例如,土工蔡蚶司,木工楊仕仙、林禩蟬(林禪司)、王瑤司(汪搖司)、楊元興,石工楊喜來,漆工蔣簡、許木、陳雲提、郭仍重、郭贊提等。

三位鳳山寺信託委員會成員也出現在帳簿中,包括蔡三重(商人)、林深澤(商人)、傅孫瀦(承包商)。值得一提的是傅孫瀦,其名字出現在建築圖紙和1907年帳簿中,不僅是鳳山寺信託人,也是承包商和建造商,是興建初期的重要人物。

當1908年工程正式開始時,傅孫瀦不再出現在帳簿中。相反,「巨源」和「巨源錦記」這兩家行號成為主要建築機構,經手購買建築材料,也負責招工、施工等事務。林路的公司「鼎盛興」僅經手若干中介類交易。

值得關注的是,鳳山寺帳簿有關建築工程的記錄異乎尋常的詳細,包括經手人、匠師、供應商、材料的種類、數量和價格、僱工的時間與費用等。這暗示鳳山寺的興建是由經驗豐富的人進行管理,他們了解市場價格與供應渠道,能夠聘請匠師施工,管控工程進度與質量。可以推測,身為建築商的頭家林路,以及鳳山寺花柱上記錄的五位人物,正是隱身於帳簿之後的主導者。

水廊頭鳳山寺西側花柱上篆刻的名字

水廊頭鳳山寺東側花柱上篆刻的名字

鳳山寺帳簿與圖紙的意義絕非是呈現一座華族廟宇的歷史,展示20世紀初新加坡的社會風情與經濟生活,華族在南洋建立起龐大的社會網絡與強有力的領導機制,一方面延續著華族傳統,另一方面與西方殖民管理相接軌,呈現出在地化的新加坡華族文化特徵。

- END -