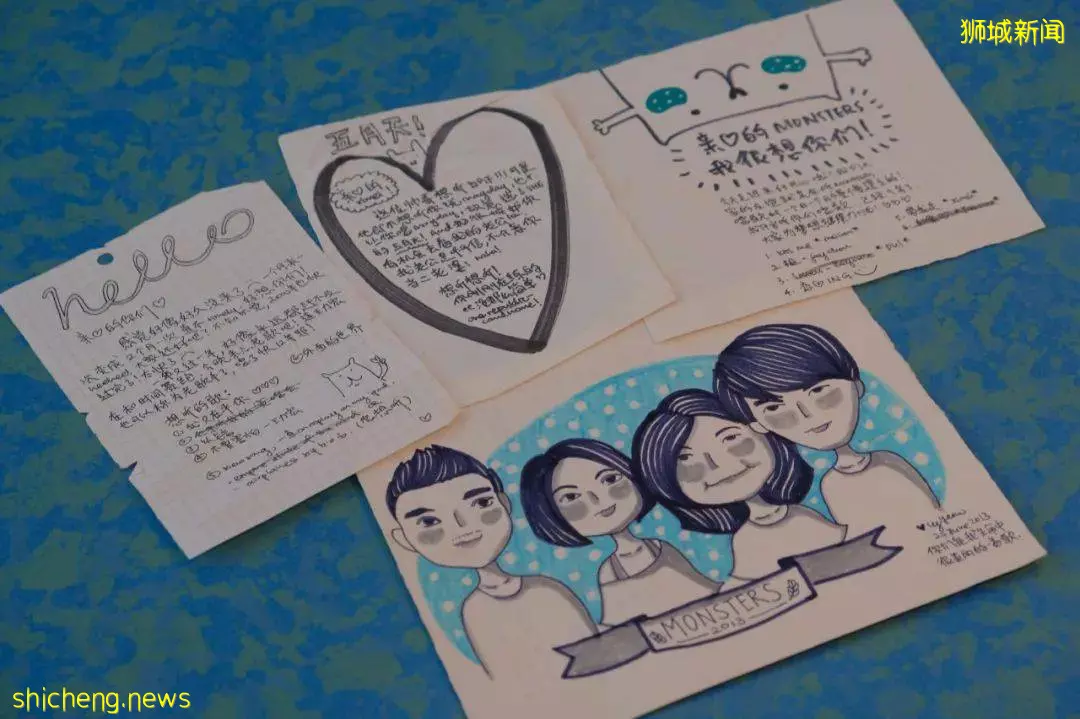

吳奚魅收藏以前客人的手寫點歌單和字條。

回憶常唱的歌曲,楊傑豪笑說:「有一陣子哈日,一直有人點『First Love』,後來哈韓,就點『My Memory』『You Are My Destiny』,我都用拼音學唱。」

高崇唐(35歲)在愛琴海擔任樂手六年多,他說:「喜歡唱歌的人可以去卡拉OK,喜歡玩樂器的人卻沒有好的表演平台,還好有這裡。在這裡的最大收穫是,結識很多音樂圈的朋友。」

愛琴海將結業,吳奚魅難掩失落:「感覺每周的『課外活動』沒了。要特別感謝老闆Sally(梁定花)的堅持與不屈不撓,讓我們擁有這麼美好的平台完成自己的夢想。對我們一班歌手來說,愛琴海就像老朋友,即使不常見,但一見面就有聊不完的話。歇業就像失去老朋友,會覺得可惜,但有了這個老朋友,不遺憾。」

養民歌餐廳留住一份情懷

彈唱人

五度經營民歌餐廳

顛覆民歌餐廳概念賣燒烤也賣酒

「彈唱人」創辦人蔡憶仁(56歲)笑說:「餐廳每一次結業,我都唱《最後一夜》,共唱了五次!」

蔡憶仁1989年有一次從台灣回來,受到當地民歌餐廳文化影響,就決定在本地開民歌餐廳,地點找好了,定金也付了,但最終執照不獲批准。他嘆說:「我的民歌餐廳夢受到很大打擊,但我沒有放棄。後來我開卡拉OK,辟了一個民歌時間,怎料大家只要唱歌不要聽歌,結果『民歌時間』做了三個月就停了。」

他後來結束卡拉OK生意去打工,但民歌餐廳夢仍在。1998年年底,他在連城街開了第一家「彈唱人」民歌餐廳,坦言:「其實那時候已經過了民歌餐廳的高峰期,很多民歌餐廳也在唱流行歌曲,但我只要唱校園民歌和新謠。我當時34歲,我認為我這個年紀的人都是聽新謠和民歌長大,應該行得通,但我又錯了。沒有人來,每個月都在虧錢,做了兩年就做不下去。最後一晚我們唱到凌晨3點,之後拆招牌,清理店面;前一晚還人頭攢動,第二天就人去樓空,哈哈哈!」

後來有客人找他合作,這個客人在珊頓道經營露天餐館,想加入「民歌餐廳」元素。蔡憶仁說:「我吸取了經驗,這次為每天的表演設主題,有老歌、搖滾、新謠;有Unplugged,也有樂隊。食物有燒烤,也賣酒。我徹底顛覆了第一家民歌餐廳的概念,但很符合商業模式,有賺錢。那時林俊傑還沒出道,每個星期四來表演,阿杜準備發片前也來唱過。」

鍵盤手盧登傑(左起)、吉他手吳錦發和歌手蘇心荃,以前常在彈唱人演出。(彈唱人提供)

好景不長,2001年發生「九一一事件」,餐廳生意直線下降,經營九個月後被迫結業。

隔年,彈唱人在拉丁馬士民眾俱樂部重啟,蔡憶仁說:「租金便宜很多,但人流不多,原本每天營業,後來一周三天,到後來一周一天。」彈唱人開始轉型,辦活動和演唱會,後來覺得沒有充分利用民眾俱樂部,不好意思待下去,就把餐廳關了。蔡憶仁說:「我也打消了再開的念頭。」

蔡憶仁的民歌餐廳夢未滅。(彈唱人提供)

真的打消?聽到記者的調侃,他忍不住哈哈笑,心虛地說:「我們之後專注辦演唱會,但2006年有一天,我經過丹戎巴葛一棟老房子,那裡環境很好,我又開始幻想。這時負責人出現,提議我們在那裡開業。」

第一年業績不錯,但第二年,蔡憶仁夫婦忙演唱會,無暇兼顧餐廳,生意開始滑落。兩年後,又關門啦!

2015年,蔡憶仁抵不過七年之癢,跟一個經營餐館的朋友合作,再次重啟民歌餐廳,但最終還是無法兼顧,三個月後就喊卡。

蔡憶仁認為夜間娛樂要用純文藝的方式經營,很難。「聽歌是靜態的活動,很難吸引客人每天來,民歌餐廳不是高消費,但租金和成本都很高。」

民歌餐廳的終結,讓蔡憶仁感觸良多。「民歌餐廳對本地音樂發展起著一定作用,它是歌手鍛鍊歌藝和信心的地方,孕育了許多傑出音樂人,也為本地音樂娛樂提供了另一種選擇。」

還想再開嗎?坐在一旁的太太黃桂霞先幫他回答:「他不會死心的。」蔡憶仁莞爾,說:「可能五年後?10年後?我的想法是找一群志同道合的朋友,大家有穩固的經濟,一起來維持一家民歌餐廳。賺不了錢,但就是保留一份情懷。」

民歌餐廳在台灣

本地民歌餐廳啟蒙自台灣。

台灣是民歌餐廳的崛起地,上個世紀70年代,台灣民歌運動風起雲湧,民歌餐廳開始風靡,八九十年代是全盛時期,從北到南的民歌餐廳超過200家,比較著名的有木船和木吉他。

民歌餐廳是台灣流行音樂的搖籃,周華健、張宇、黃小琥、張雨生、李宗盛、游鴻明、凡人二重唱、周治平、動力火車、蕭敬騰等,都曾在民歌餐廳的舞台上磨鍊。但這些年,年輕歌手通過歌唱比賽迅速躥紅,也透過各種網絡平台表現自己,民歌餐廳不再是他們被發掘的途徑。

隨著時代變遷,台灣的民歌餐廳風光不再,紛紛結業。木船的分店最多時達14家,2003年9月3日,最後一家也熄燈。後來,台北唯一的民歌餐廳「街角2號」也在2018年歇業。目前僅存台中一家「吉普賽」民歌餐廳。

記者:羅瑱玲