新加坡本地銀行4月分外幣存款創下歷來新高,達到269億新元。

金融管理局的數據顯示,新加坡外幣存款自去年7月起就開始穩健增長。從2015年起,銀行外幣存款一直介於70億到90億新元之間,這個數字在去年7月突然激增,比前一個月大幅增加43%,達到111億新元。

之後,外幣存款開始逐月增長,今年一月突破200億新元,到4月份,更是創下新高。

人們不禁要問,新加坡的外幣儲備為何會在2019年出現突然飆升?

全世界的錢為什麼都流到新加坡來了?

新加坡真的是安全的金融避風港嗎?

01. 資本帝國「搖搖欲墜」

2020,是充滿黑天鵝事件的一年。突如其來的新冠疫情,衝擊了本就脆弱不堪的國際關係,加劇了全球金融市場的動盪。

而在這其中,美國,作為世界第一大經濟體,全球金融市場的風向標,更是處在震盪中央。

先將時間倒回到一年前,新加坡的外幣儲備為何會在2019年7月左右出現突然飆升?

因為就在2019年,美聯儲政策出現了重要轉折,一下釋放出了大量的流動資金。

2019年,全球經濟增速放緩、貿易保護主義肆虐與多重不確定性因素相互疊加,給美國經濟前景蒙上陰影。

隨著美國經濟增速持續放緩,下行壓力增加,美國聯邦儲備委員會一改此前的「加息」和「縮表」政策,進行了10年來首度降息和7年來首度擴表,使2019年成為美聯儲政策的「轉折之年」。

2018年時,美國經濟增速接近3%,美聯儲順勢進行了4次加息,將聯邦基金利率目標區間逐步提升到2.25%至2.5%。

2019年美聯儲利率走勢出現「180度大轉彎」,連續3次降息,將利率調回到1.5%至1.75%的水平。

對於政策「大轉彎」的原因,美聯儲主席鮑威爾表示,過去一年裡,美國經濟面臨著全球經濟疲軟和經貿事務等帶來的一系列重大挑戰,為了給美國經濟提供「緩衝」與「保險」,美聯儲降低了利率。

除了利率由「升」轉「降」,美聯儲的資產負債表也在2019年由「縮」轉「擴」。

自10月中旬起,美聯儲每月購買600億美元短期美國國債,通過擴張資產負債表來大量增發美元。

這是2012年9月第三輪量化寬鬆措施推出以來,美聯儲首度大規模擴張資產負債表。

「降息」與「擴表」這一組合拳曾被各界視為美聯儲應對2008年金融危機的標誌性手段,在挽救和提振當年的美國經濟方面發揮了重要作用。

儘管類似的危機並未在2019年捲土重來,但美聯儲依然祭出這套「大招」,顯示出美國經濟正面臨著讓美聯儲難以忽視的風險。

但是天不遂人願,2019年12月,新冠疫情開始爆發,並迅速向全球蔓延。

人們恐怕不曾料到,新冠疫情居然會在經濟實力和醫療實力都全球領先的美國失控。

截至目前,美國新冠疫情感染人數已達到206萬,占全球感染人數的28%,其中死亡人數更是高達11.5萬。

疫情衝擊之下,政府不得已出台阻斷政策,企業停工,經濟停擺,金融市場恐慌情緒不斷。

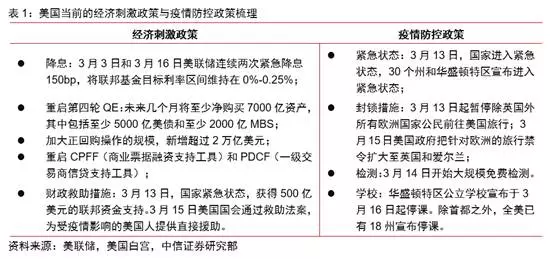

今年3月,美聯儲孤注一擲,開始持續「放水」,甚至歷史上首次出台了無限量化寬鬆政策。

而市場的反應卻是,道瓊斯指數在10天之內連續4次熔斷!

要知道在此前的歷史中,美股僅僅熔斷過一次。美股如此瘋狂熔斷,是史無前例的。

此類種種都重創了美國金融市場的信心,因此,不少美國投資者都紛紛望向海外,尋找新的財富存放之所。

其實美國處在動盪之中的不僅是其金融市場,更是日漸不安定的社會秩序。現在的美國,可能正面臨冷戰以來的最大社會危機。

截至6月份,美國已經有4000萬人失去了工作。而此前,北京時間5月8日晚,美國勞工部公布的數據顯示,4月美國非農就業崗位減少2050萬個,當月美國失業率環比飆升10.3個百分點至14.7%,為上世紀30年代經濟大蕭條以來最高值。

這一個飽受疾病和經濟崩潰打擊,因封鎖甚至是口罩問題而分裂的國家,如今又因種族問題而動盪、處於緊張狀態。

聯合國當代形式種族主義、種族歧視、仇外心理和相關不容忍行為問題特別報告員曾指出,美國執法當局殺害和殘暴虐待黑人情況嚴重,且很少受追究,非裔成年人被監禁的機率是白人成年人的5.9倍。

皮尤研究中心發布的《2019年美國種族》報告指出,約58%受訪者認為「美國的種族關係十分糟糕」,超過半數非裔受訪者認為「美國不可能實現種族平等」。

5月份,美國警察殺死一名非洲裔男子的事件徹底引爆了已經充滿硝煙的美國社會。美國全境多座城市出現街頭示威抗議,甚至爆發大規模的打砸搶燒,嚴重影響了社會的正常運行。

曾經美國國會眾議院議長佩洛西口中的「美麗的風景線」,如今正在美國本土上演。

更讓金融市場和投資者崩潰的,是美國總統特朗普的反應。

當美國深陷疫情與示威的雙重危機,要是換做其他總統肯定會努力給局勢降溫,而特朗普卻在不斷煽風點火。

他一天狂發200多條推特,咆哮著衝進各種混戰,鼓勵民眾起義反抗他自己的政府推動的公共衛生措施;對一名批評者拋出捏造的謀殺指控;指責他的前任犯下了未指明的罪行;發誓打擊一個激怒了他的社交媒體公司;然後似乎還在威脅對明尼阿波利斯的局面採取以暴制暴的做法。

動盪的美國,全球金融危機重演的恐慌情緒,讓人們紛紛將目光投到了亞洲,太平洋上遠離風暴中心的避風港。

02. 為什麼不是香港?

一直以來,亞洲有兩個地方激烈爭奪這金融中心的桂冠。那就是太平洋上的兩顆明珠,新加坡和香港。

新加坡與香港纏鬥多年,因為兩者都具備作為國際金融中心的必備條件。

新加坡國立大學經濟學系教授胡光宙認為,兩城共同具備三個優勢:健全、透明、高效的法律制度;大量受過良好教育的專業人士;世界級的機場,港口等基礎設施。

同時,胡光宙認為,兩者之間最大的不同在於:香港依託於中國大陸這樣一個世界第二大且仍然在以較高速度增長的經濟體,這是新加坡所沒有的。

新加坡前總理李光耀曾表示,羨慕香港依託中國內地的地理位置。

香港金融業受益於中國經濟的高速發展。香港的金融市場基礎設施完備,透明度極高,靠近大陸,大陸公司更傾向於在香港證券交易所上市。而且重視中國內地市場的跨國公司也常將亞太區域總部放在香港。

因此一直以來,香港也吸引著大批的海外投資和外幣儲蓄。

而這一些在2019年下半年出現了變化。

2019年7月中旬,香港示威抗議活動不斷升級。彼時高盛分析師曾表示,6-8月香港可能有高達40億美元存款流入新加坡。

高盛分析師稱,8月香港本幣存款出現溫和凈流出而新加坡外幣存款凈流入,這可能是最新的跡象,表明有30-40億美元存款從香港流出。

儘管如此,香港銀行體系的港元以及外幣的流動性依然充裕,但該數據不大可能緩解投資者對於香港資金外流的擔憂。

時間回到今年,香港金融管理局數據顯示,4月香港的本地貨幣存款按年減少 1.1%,或 792億港元至6.9萬億港元。

彭博智庫分析師迦利亞(Diksha Gera )6月2日在報告中指出:

由去年的反修例運動到近期的中國人大推行港版國安法立法,導致香港局勢升溫。若香港的金融中心地位受到威脅,可能導致資金流向新加坡。

未來,香港如果無法儘快尋回社會安定、法治公平和大陸的支持,就將失去它最核心的金融競爭力,失去了投資者的信心。

03. 新加坡「安全港」

最後,許多金融投資者的目光停在了新加坡,這個太平洋上的明珠,遠離海洋風暴的避風港。

如果說金融市場動盪和社會秩序不穩定是美國和香港的軟肋,那麼這也正是新加坡一直以來的優勢。

世界上很少有像新加坡這樣多元種族共存,又如此穩定的社會。這一切還是要歸功於新加坡政府用心良苦的種族政策。

李顯龍曾表示,新加坡之所以能取得社會和諧,一方面是因為政府採用任人唯賢的制度,任何人不論膚色,只要有才幹,必定受到賞識;另一方面也是因為平日透過共同歡慶各民族傳統節日的機會,增進對彼此的認知。

除了社會穩定的大環境外,新加坡金融市場的競爭力主要來自於完善的監管制度和高素質的金融人才。

首先,新加坡通過金融改革,設立了十分獨特的金融管理機構,新加坡金管局(MAS)。MAS對新加坡所有金融機構和領有資金市場服務執照的公司履行管理職能。

其管理的對象範圍除了涵蓋目前中國「一行三會」所監管對象範圍的總和之外,還包括對財富管理、信用評級等准金融類機構的管理。MAS的綜合性、權威性可見一斑。

這是因為,在亞洲金融危機爆發之前,新加坡金融監管體系採用多元化分業監管的模式,但是這往往會造成監管部門互相推諉,監管職能交叉,責任不明,效率低下。因此必須要改變監管體系,施行統一的監管模式。

所以從1998年開始,新加坡對於金融行業的監管施行統一的方案,加強金融監督管理局的權力,建立統一的金融監管體系。

1998年亞洲金融危機後,各國紛紛加強了自己的金融監管,但是新加坡卻選擇了放鬆監管,新加坡當時認為全球金融業快速發展,過於嚴厲的監管會對於新加坡金融的發展不利,所以決定選擇在審慎的基礎上放鬆監管,通過風險監管體系最大限度優化金融資源的配置。

新加坡金融改革的另一大亮點,則是支持國際金融中心的基礎條件的充分準備。新加坡進一步完善了有利於建設國際金融中心的城市基礎設施的建設,亞洲金融危機後,新加坡加強了對於城市基礎設施的建設,尤其是交通和信息兩個方面。

不僅僅如此,新加坡加大了國際化人才的引進和培養,MAS制定了一整套對策來壯大金融人才隊伍的培養,比如成立金融人才培訓網站,建立金融業的基金,開展有利的人力資源政策,吸引全球的優秀人才。

其中,新加坡有大量的人才來自中國。

「新加坡的人才戰略很務實。」一位中國駐新加坡大使館的工作人員對這樣的務實,有一個形象的比喻,稱之為「掐尖兒」。

新加坡近年來積極吸引中國內地的高二、高三優秀學生來留學,因為他們知道,如果不提前『動手』,中國學生會把目光投向歐美市場。這些學生來到新加坡,經過高中最後一兩年的『加工』後,就可在新加坡上大學。畢業後,很多人留在新加坡工作。6年後,這些學生已經在新加坡戀愛、結婚、生子,有了自己的固定職業,很多人因此留下來。

吸引中國高中生的策略其實更像是一種「戰術」,而這樣的「戰術」背後,顯然有著長遠的戰略考慮。

自上世紀60年代起,新加坡經歷了從勞動力密集型到技術密集型,再到知識密集型的幾次產業結構轉型,其間每一次大的產業結構調整,都伴隨著人才戰略的相應轉變。