新加坡人在新加坡河畔吃午餐,對岸是新加坡國會大廈和高等法院。(海峽時報)

作者 倉吉

彼岸馬來西亞大選已經開跑,新加坡距離憲法規定必須舉行大選的年限還有時間。

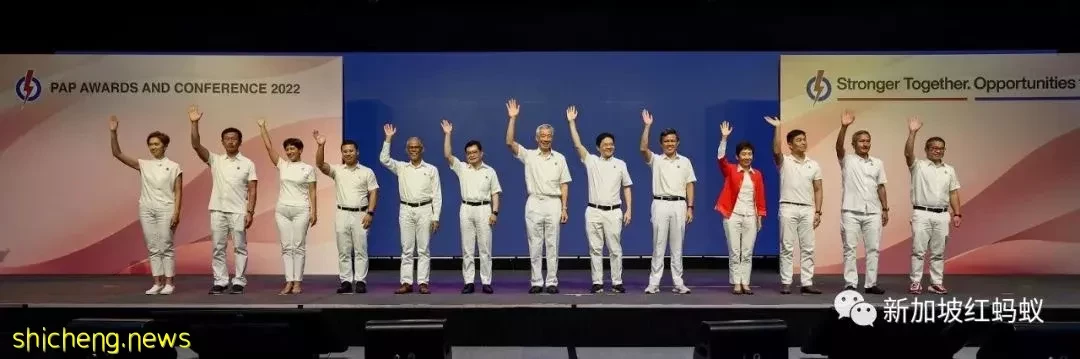

但是人民行動黨在11月6日舉行的幹部大會上,秘書長李顯龍和有望在黨中委扮演領導角色的黃循財的發言,在鼓舞黨員幹部的士氣的同時,也夾有一點點對反對黨的火藥味,讓人感覺仿佛戰鼓鳴響。

李顯龍總理也是人民行動黨秘書長。(聯合早報)

三年疫情對執政黨的執政能力是一次前所未有的考驗,考驗的是人民對政府的信任。

李顯龍總理多次表達政府與人民之間互信加強了,照理政府對於兩年後到來的大選應該胸有成竹。但是,身為行動黨秘書長的李顯龍總理在黨幹部大會上發表演講時,字裡行間仍難掩政治領導層的患得患失。

贏取人民強有力的委託是執政黨一貫的目標,人民多年來也習慣一個強勢政府的領導。

李總理說,有了強有力的委託,當政府對內或對外需要堅決和果斷行事時,大家都知道政府獲得人民支持。

人民背後有一個強大的政府,政府背後有靠得住的民意支持,是新加坡成功的模式。但政府與人民這種背靠背的關係不是永恆不變的定律。

贏取人民強有力的委託是執政黨一貫的目標。(海峽時報)

「想像如果在2020年,人民行動黨只是以51對49的微差重新執政,我們依然會組成政府,我們仍然會盡全力治理新加坡,但我們已經失去許多優秀議員和能幹部長,我們的領導團隊將大為削弱,政府抗疫跨部門工作小組會不一樣,新加坡也會以處於分裂和沮喪的狀態去應戰冠病。」

李顯龍表達了政府不能把選民的支持視為理所當然的複雜心情。

我們這個彈丸小國要在國際上安身立命,就必須贏取別國的尊敬。在這一點上,政府與人民應加強共識。

政府深怕新加坡在區域和世界的國際地位嚴重受創,因為「權力懸於一線」的政府不受重視,我們對別人有求時,別人也會不當一回事。

新加坡這個彈丸小國要在國際上安身立命,就必須贏取別國的尊敬。(路透社)

新加坡若缺乏一個穩定的政權,政府說話便沒有底氣。

「看看這個政府明天還在不在?」正是今日許多國家的現實寫照。

新加坡下屆大選最遲須在2025年11月舉行。來屆選舉與新加坡領導班子交接同行,行動黨在國內外將備受考驗,執政黨看到未來兩年的道路還是充滿變數。

新加坡人很高明,往往既要行動黨繼續執政,但是現在又經常希望施加多些壓力,認為多把一些反對黨候選人送入國會,監督行動黨,能夠讓行動黨議員和部長多受牽制,多順應民意。所以只要國會議席的比例「剛剛好」,行動黨贏得不多也不少,可以組成政府,讓更多反對黨進入國會就可以。

人民行動黨選出第37屆中央執行委員會,得票最高、直接入選新一屆中委會的是衛生部長王乙康(左二起)、總理公署部長兼財政部第二部長和國家發展部第二部長英蘭妮、國家發展部長李智陞、社會及家庭發展部長兼衛生部第二部長馬善高、副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑、李顯龍總理、副總理兼財政部長黃循財、教育部長陳振聲、永續發展與環境部長傅海燕、國會議長陳川仁、外交部長維文醫生和內政部長兼律政部長尚穆根(不在圖中)。通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明(左一)和文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝(右一)獲增補進中委會。(聯合早報)

這在理論上確實可行。不過現實是,弱勢政府很可能走向民粹主義,治國以民意為導向的政府,做起事來畏手畏腳,大事不敢做,小事做不好。表面上看來,弱勢政府顯得比較民主,強勢政府往往被有心人套上獨裁的帽子。

強勢政府也是人民選票選出來的,同樣具有民主含量。關鍵是弱勢政府或是強勢政府,誰更能把國家治理得好?

既要馬兒跑,又要馬兒不吃草,有時或許還得看是生長在什麼地方、在什麼環境奔跑的馬兒呢。