物價和房貸利率高漲促使全球房價下滑,房地產市場泡沫風險也下降,今年只有兩座城市的住房市場可能出現泡沫,比去年少了七座,而新加坡的房價也稍微回穩。

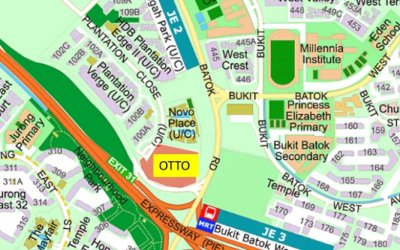

根據瑞士銀行在星期三(9月20日)發布的《2023年全球房地產泡沫指數》(Global Real Estate Bubble)報告,新加坡樓市的泡沫指數為0.47,屬於公允價,在參與調查的25座主要城市中排第19。去年泡沫風險高的市場較多,本地樓市去年的指數為0.5,市場略被高估,排位第21。

報告指出,新加坡住房供應跟不上本地買家和國際買家自2018年開始上升的需求,實際價格至今已上升15%,即使管制條例收緊。本地住房的租金在這段期間大漲大約40%。不過,從整體來看,本地住房市場已達公允價。

若以所有25座城市的整體表現來看,實際房價從2022年中至2023年中平均下滑5%,而且價格預料會繼續下跌。

雖然人們的收入因為通脹而有所升高,房價也出現回調,但跌幅不大,許多人還是買不起房子。一名技術員工能負擔得起的平均住房面積,仍比冠病疫情前少了40%。若房貸利率維持在現有的較高水平,實際房價有望繼續下行。

不過,一些城市的房地產市場卻出現增長苗頭,尤其是歐洲市中心,而新住房供應減少可能推高價格。

住房需求不斷積累,一旦家庭的經濟條件改善,房價可能回彈。

蘇黎世東京面對住房泡沫風險

今年面對住房泡沫風險的兩座城市是蘇黎世和東京。去年屬於同一組別的多倫多、法蘭克福、慕尼黑、香港、溫哥華、阿姆斯特丹和特拉維夫今年已脫離了風險組別,下降到「高估」組別。邁阿密、日內瓦、洛杉磯、倫敦、斯德哥爾摩、巴黎和雪梨,市場依然處於被高估的情況。

蘇黎世的自住型住房的名義價格現在比10年前高出超過50%。越來越多高薪買家進場以及超低房貸利率支撐房價上升,漲勢並未因為貸款成本上升而放緩。

東京的住房市場嚴重失衡,從20年前的「低於估價」上升到出現泡沫風險的水平。在有利的貸款條件和人口增長的推動下,東京的房價連續上升20多年,與其他日本地區脫鉤。

香港房價近期下降7%

值得注意的是多年來面對泡沫風險的香港市場近年來的表現。

香港實際房價自2003年至2018年之間上翻三倍,當時的港人薪金停止上漲,經過通脹調整的房租上漲50%。可是房價在2022年中至2023年中下降7%,經過通脹調整的房價回落到2017年的水平。

當地人口在過去的四個季度逐漸回流,家庭貸款回穩,租金也保持不變。不過,貸款利率上升,而且中國大陸的經濟復甦步伐緩慢,抑制香港的住房需求。住房供應增加,意味著住房市場接下來會依舊疲弱。

倫敦房價萎靡不振,當地房價自2016年英國脫歐以來便一路下滑。儘管市場出現結構性供應短缺,房價仍然低於全國平均。在缺乏國際需求的強力推動下,房價會繼續面對下滑壓力,因為當地人的住房負擔能力因為高貸款利率而下跌至2007年的新低。