一提起新加坡可能首先想到的是他那標誌性建築魚尾獅雕塑,再就是花園式的城市環境,這個國家有榴槤殼歌劇院這樣富有現代化建築,也有達到23%國土面積的自然保護區,是一個風景優美,經濟發達的國家。

但是他的國土面積僅為上海的九分之一,這麼小地域的一個獨立國家已然在世界政治形勢比較複雜的馬六甲海峽站立了55年之久了,他又是憑藉什麼一直保持著比較優越的生存狀態的。

"幸運"的新加坡

1965年8月9日宣布獨立的新加坡並不健康,第一,它的先天條件非常差,沒有豐富的物產做後盾。第二,它的民族組成非常複雜,又是個多民族移民國家。

俗話說,老天給你關上一個門,一定會給你再開一扇窗。

看似沒有任何優勢的國家卻又是"幸運"的,被老天眷顧的新加坡經過短短五十多年的努力成為亞洲最重要的金融、服務和航運中心之一,那麼它到底"幸運"在哪裡?

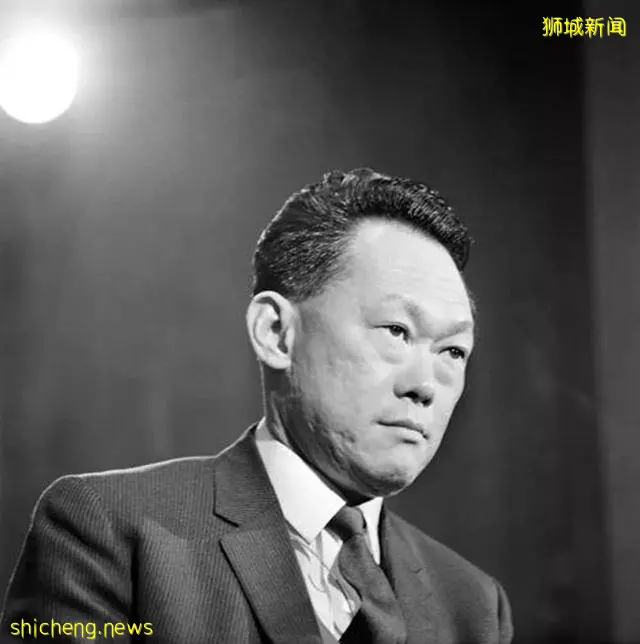

第1, 占有一個非常優越的地理位置。位於馬來西亞半島的最南端,馬六甲海峽的咽喉要地,是連接太平洋和印度洋航運的必經之地。第二,新加坡遇到一位頂級的政治大師—李光耀。

這個世界上曾經有很多國家把這個國家的國運賭在一個黨,甚至一個人身上,成功的國家卻是寥寥無幾。但是李光耀就算是一個成功的例子。

"平衡"的治國方針

李光耀是新加坡華人,祖籍廣東省梅州市,但是他從小接受英式教育並一直在英國留學,主攻法律。甚至可以說是一個華裔英國人。新加坡有一大部分人口是由華人構成。

但是經過幾代人的繁衍,那些人們已經紮根新加坡,只是身體里還留有華人的血脈,但人卻已不再是中國人,李光耀也不例外。

李光耀從英國回到新加坡後,與同樣從英國回來的一些華人,以及當地受華文教育的激進派學生、工會領袖聯合成立了人民行動黨,並當選立法議員。

從此一直為新加坡的獨立而努力。就這樣,經過多年的政治運動促成了新加坡與馬來西亞的合併。然而好景不長,很快新加坡又被馬來西亞逐出馬來亞聯合邦。

在當時這個聯合體是由馬來西亞、砂拉越、沙巴、新加坡組成,幾乎都是由穆斯林的蘇丹領導的,只有新加坡是以華人為主體的社會,再加上制度都不一樣,宗教信仰行為習慣都不同,所以免不了有各種各樣的摩擦。

最終導致被突然逐出馬來西亞。由此新加坡就在被逐出聯合體後的第二年8月9日宣布獨立了。新加坡的獨立似乎是在一種毫無準備的情況下,甚至有些窘迫的情況下宣布獨立的。

被解僱的心情是有些複雜,但是在李光耀的積極推動下,很快獨立後的新加坡重振旗鼓,準備以飽滿的姿態面對這個熟悉又陌生的環境。當時面對的是一個非常複雜的社會局面,人民的組成結構包括了三大民族:分別是占75%的華人,占14%的馬來人(穆斯林),和占9%的印度人。

這三個民族完全不同語言、不同信仰、不同宗教、不同生活習慣。在日常語言的使用上主要包括4種語言,分別是華語、英語、馬來語、泰米爾語。新加坡政府並不把使用人口最多的華語列為首要語言。

為了凸顯英國治理體系的色彩,一直將英語作為首要官方語言,而馬來語依法成為新加坡的國語,這也是考慮當地原住民的文化,向大眾表明一個理念,雖然人口很少,但是這個民族一樣有舉足輕重的地位。

顯然這種舉措在政治作用上是一種對內的民意平衡。在對外的外交平衡上,李光耀更是根據時期不同制定出不同的外交策略,由於新加坡無論在意識形態還是經濟制度方面都更接近於西方國家。

所以前期一直把以美國為首的西方經濟、軍事、政治力量作為依靠對象。李光耀也始終認為當時的美國才是東南亞的穩定因素。獨立以後的新加坡在美國的扶持下實現了各個方面的復甦。

直到70年代,中國的慢慢崛起引起了李光耀的關注,在1976年他就認為:中國越強大與美、蘇的力量就更加平衡,新加坡就越安全。1979年李光耀曾經提倡"講華語運動",這也是一種政治平衡舉措。

畢竟新加坡的人口構成華人是占非常多的比重,隨著中國的繁榮強大,華人族群深刻的民族文化認同感也慢慢提升,新加坡社會講華語、用華語的現象慢慢升溫,一些政要和商人在公開場合也開始使用華語交流。

講華語運動一直到現在還在延續,只不過已經成為新加坡華人的生活日常慣例,不再具有什麼政治運動的色彩。新加坡獨立後的幾十年里與美、日,中印,時刻保持著或多或少的聯繫。

在與這些國家的學習、交流、合作、對弈中,新加坡無論與哪方都不過分靠攏,也不過分疏遠,一直保持著一種若即若離的感覺。

既爭取了大國在政治和經濟上的多邊捲入,與世界各主要大國保持了友好的關係,又有力的震懾了鄰國潛在的威脅,維護了國家安定和經濟發展,終於營造出一個相對平衡、平穩的發展局面,從而製造了亞洲四小龍奇蹟。

55年的和平獨立

李光耀時期的新加坡無疑是非常成功的,他是在1990年辭去總理職務,但是一直留任內閣資政到9年前,而新加坡的總統更多的政治作用只是為了平衡這個多移民民族的社會。

可以說獨立後的新加坡走過的55年有至少45年是在李光耀引領下走過的,這還不包括之前他為新加坡獨立作出貢獻的那些年。新加坡的成功其實在很多方面來講又並不是李光耀一人所為。

只是在當時世界局勢、地理位置、文化碰撞的多重因素之下再加上李光耀善於發現問題,綜合國際形勢給新加坡量身制定了一面順應世界潮流變化的擋風牆。

從而保護著新加坡在那種動盪的年代不受外界的影響,慢慢從一個一窮二白的國家變成一個強國。現在我們所謂的強國並不單單是說軍事上的強,也不單單是說經濟上的強。

僅有7萬人軍隊的新加坡在軍事上並不能說是一個強國。但是在經濟方面,新加坡的確就是一個強國,然而他的經濟又並不是硬經濟實力,而更多的是經濟軟實力。

新加坡屬於外貿拉動型經濟,以電子、石油化工、金融、航運、服務業為主,非常依賴歐美、日本、東南亞和其他周邊市場,外貿總額是GDP的四倍。經濟長期高速增長,1960~1984年間GDP年均增長9%。

工業和農業在新加坡的經濟比重中占比較少的位置,由此可見新加坡的服務業才是本國的支柱產業,從貿易服務到商務服務、交通、通訊、金融、膳宿,是所有商業活動不可缺少的一環。

慢慢的就形成了一條其他已開發國家在全世界生意場上的一條必經之路,並且掌握著各國重要的經濟航線。所以說新加坡的軟實力是很強的。但是這種強盛伴隨的是一種有些許"外強中乾"的"先天性不足"在裡面。

就是因為新加坡的天然資源和它社會的多民族移民國家的特性使得它在各個時期都要完美的去保持各方面的平衡才能達到國家的穩定。新加坡新一代的領導人繼續延續著李光耀政府的種種治國策略。

李光耀為新加坡打下的基礎是非常堅實的,在以後的發展中新加坡是否能夠順應國際局勢的變化,繼續在東南亞各國強有力的競爭下保持強勁的勢頭,就要看以後的表現了,畢竟"亞洲四小龍"的說法已經是過去式了。

再來反觀,之所以新加坡歷史上沒有大的戰爭是有以下幾個原因:1.國土面積有限,資源有限。戰爭的第一大起因就是為了搶占資源,沒有國土、沒有資源,自然不會引起戰爭。

2.多民族移民國家。沒有自己悠久的文化底蘊,只是各民族人們結合在一起,民族統一性較差,容易隨波逐流。地理位置較為重要。各國往來的重要咽喉地之一,對於各國都有他們自己的既得利益,也自然成為大家的公共安全區。

由此可見,新加坡在只要不斷的進行各方面的平衡就能達到這個國家的穩定,所以維持55年的獨立其實並不是難事。

但是隨著李光耀這一傳奇人物的消逝,近些年來新加坡在國際外交領域的地位越來越低,一些資本主義強國也開始慢慢將戰略重心從他身上移開,移向印度、澳大利亞等,另外泰國克拉運河也在籌備中,一旦建成也將對新加坡經濟是一挑戰。

新加坡應該居安思危,在不斷調整平衡中求生存,當今國際局勢風雲易變,只有不斷變化自己順應發展潮流才會更好的生存,李光耀找到了新加坡得天獨厚的發展條件使得他安安穩穩的度過了55年的發展期。

接下來的時間對新加坡更是一種考驗。他是否能夠繼續在國際社會中扮演重要角色,是否能夠繼續更好的保持又一個55年的獨立穩定,就要看新加坡接下來的表現了。