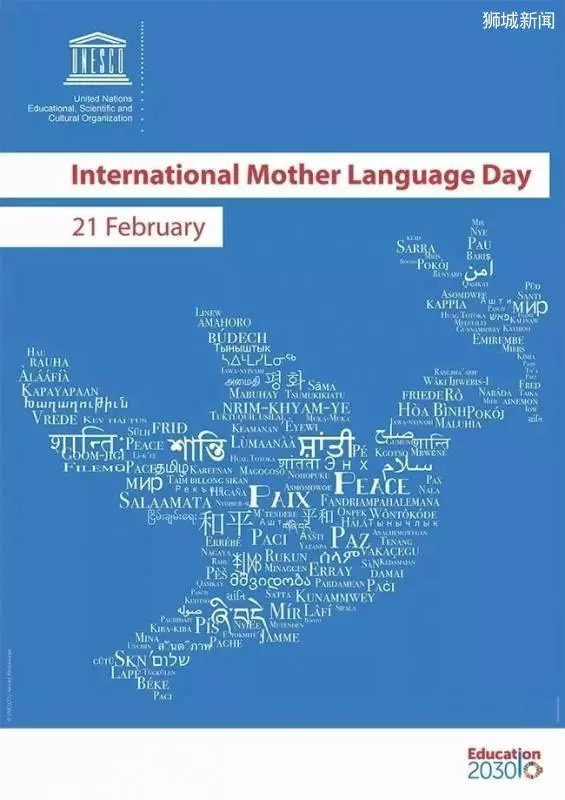

每年2月21日是國際母語日

主辦方聯合國把2019年的

主題定為「土著語言」

希望各地可以利用自己的語言

保留當地文化或者也可以向其他國家借鑑

聯合國自2000年起將每年的2月21日定為國際母語日(International Mother Language Day),目標是向全球宣傳保護語言的重要,促進母語傳播的運動,以免地球上大部分的語言消失。(聯合國網站un.org圖片)

百花齊放的語言豐富全球文化

International Mother Language Day

聯合國大會在2016年時就提議,把2019年定為土著語言國際年(International Year of Indigenous Languages,IYIL),指出在全球大約6700種語言中,有4成面臨失傳危機,當中大部份都是土著語言,令使用它們的文化和知識系統都受到威脅。

土著語言受到威脅的其中一個主因,是無論在政治和社會地位方面,這些原住民都是被隔離的一群,又或者他們本身在地理及傳統等問題,一直都與世隔絕。

聯合國認為,土著語言代表他們複雜的知識和溝通模式,因此應被視為國家發展、建立和平及和解的戰略資源。這些語言同時肩負宣揚獨特的當地文化、習俗和或有數千年歷史的價值,為豐富全球多元文化作出重要貢獻。

聯合國希望透過慶祝土著語言國際年,可以避免「文化滅絕」之災,改善原住民的生活。這亦為實現《聯合國原住民族權利宣言》及《2030年聯合國可持續發展議程》的目標作出貢獻。

曾經新加坡國父李光耀在回憶錄中寫道:如果我們只使用母語為唯一的語言,我們不能生存;但以英語為單一語言,我們就會退步,失去我們的文化認同,降低我們對自己及在世界地位的自信。從英國殖民地身份獨立後,新加坡按國內民族來選擇華文、馬來文及印度文作為「官方母語」(Official mother tongue),並以英語作為「工作語言」。不過雖然種族眾多,新加坡在多數人眼中,還是一個更傾向於用英語發聲的國家。近年來,政府在不斷的推出措施來改善這種情況。

幼兒階段的母語教育是重中之重,是激發孩童學習母語的興趣,打好雙語基礎的時機,因此,針對幼兒,新加坡推出了新母語課程,涵蓋華語、馬來語和淡米爾語,而在最近,新加坡幼兒培育署更是宣布,將撥款300萬元用於幼師培訓以及開發教材。

新加坡早就推出母語戰略

International Mother Language Day

《新加坡》憲法明確規定:

馬來語是新加坡國語,英語是新加坡第一語言,漢語是新加坡華人之間交流的語言。

一般而言新加坡人通常需要學會兩種語言,即英語加母語,不過由於過去幾個世紀英語國家的強大,新加坡人逐步淡化母語成為一個英語國家,很多新加坡人現在只會說英語,而不再講母語。

為了應對這種情況,新加坡推出了「母語戰略」,即要求新加坡教育強化英語之外的母語教學,主要指漢語。

為何要推母語戰略

雖然英語是新加坡的第一語言,但是它並不是新加坡唯一的語言。而且,新加坡政府多年來也一直在推進雙語政策。

雙語是新加坡民族認同的重要組成部分,熟練掌握母語可以讓新加坡人在更多的場合進行有效的溝通,更好地理解新加坡的文化遺產,並於亞洲乃至全世界相同語言或文化的群體相互聯繫。可以說,雙語,不僅僅只是語言那麼簡單,它更是工具。

新加坡的雙語家庭越來越多

過去20年來,入學的小一新生當中,來自同時使用英語和母語作為溝通語言的家庭,從83%提升至90%。

在教育部雙語政策下,大部分學生在求學時期打下母語學習的基礎,踏入社會後,就能在這個基礎上,進一步加強自己的語言能力。

教育部長王乙康指出,既然語言學習是一項必須終身努力不懈的工作,就應該將它列入「技能創前程」計劃,讓新加坡人有系統地繼續進修母語。

「對於母語水平較低的學生,我們應該幫助他們提升語言能力。對於水平較高,而且喜愛母語到學生,我們需要鼓勵他們充分發揮潛能。」

語言,是經濟技能

隨著中國、印度和東協的發展,新加坡學生在成長過程中只掌握一種語文或許並不足夠。學生們必須懂第二、甚至第三種語言。掌握第二或第三種語言的學生,將會讓自己更有優勢。

競爭並不只是來自我們的新加坡學生。中國的學生在學習英語,西方國家的學生也在學習華語。與他們相比,新加坡的學生們有著天然的優勢。