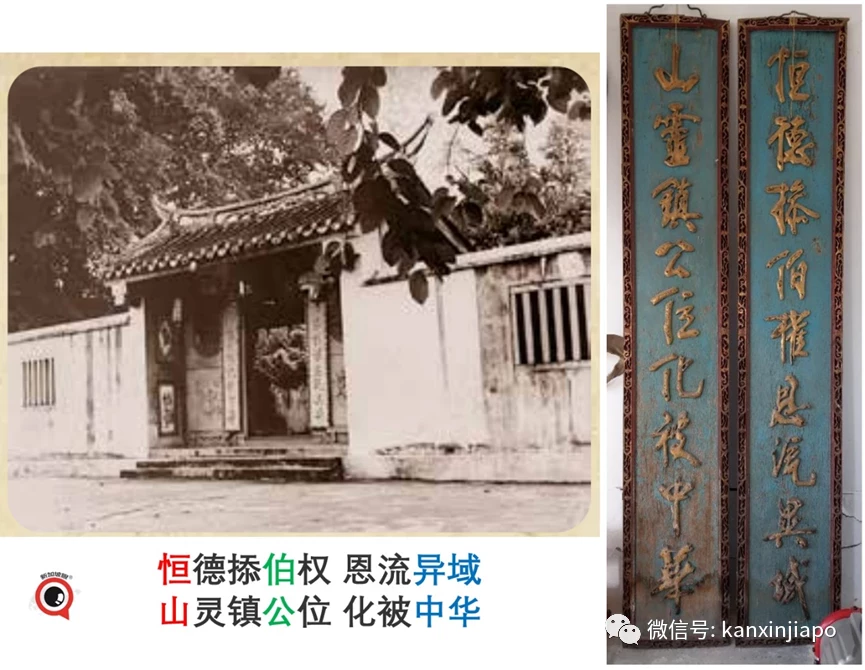

恆山亭山門有幅楹聯——「恆德掭伯權恩流異域,山靈鎮公位化被中華」,上聯意指此神因有福德而得伯級封位,恩惠遍及海外異域;下聯意思是此神坐鎮於此山,教化中華文化,很有意義。

上下聯分別以「異域」「中華」結尾,完全體現了當時南下華人「落葉歸根」的移民心理。對他們來說,自己是「新客」,新加坡是「異域」,只是聊以謀生的暫居之所,並不屬於自己;而自己內心所屬的,是魂牽夢縈的「唐山」,也就是「中華」,早晚是要落葉歸根的。從文化意義上說,新加坡是「異域」,是與「中華」明顯有別的。

更有意思的是,在直落亞逸街上的海唇福德祠,也有一對與這個很接近的「雙胞胎」楹聯——「福著伯權彰異域,德昭公位耀唐山」。我們來比較一下。

(海唇福德祠。圖源:許振義)

要注意,在海外,早期移民提到「唐山」,並不是指河北唐山,而是指中國。河北唐山市一直到1938年才有了現在這個名稱。這是後話。

很明顯,這兩座廟宇山門的楹聯,立意完全一致。早期南下先民的心理,通過這兩對楹聯很強烈、很生動地流露出來。

關於這兩對楹聯還有個很曲折的歷史。

根據媒體報道,1988年12月5日上午,海唇福德祠這對楹聯被人盜竊。另一方面,不久後,恆山亭進行翻新,楹聯被拆換之後,卻下落不明。這麼笨重的物件,一個是大白天失竊,一個是拆除之後下落不明,成為奇聞。

一直到2019年11月,有人從遙遠的美國主動聯繫新加坡福建會館,人們才驚喜得知楹聯的下落。上世紀80年代末,這兩對楹聯流落到巴耶利峇的一家古董店,被一名原籍新加坡的視光眼科醫生冼小川看到了,他買下恆山亭楹聯後,禁不住舊貨商的推銷,又花了750新元買下海唇福德祠的楹聯和一對本地廟宇的燈座。他80年代末定居美國之後,楹聯也隨他到了美國。

2019年,冼小川主動聯繫新加坡福建會館。他說,曾有美國收藏家有意買下楹聯,不過,他認為美國收藏家未必對楹聯的歷史感興趣,因此,他最終還是把它們捐回到新加坡。

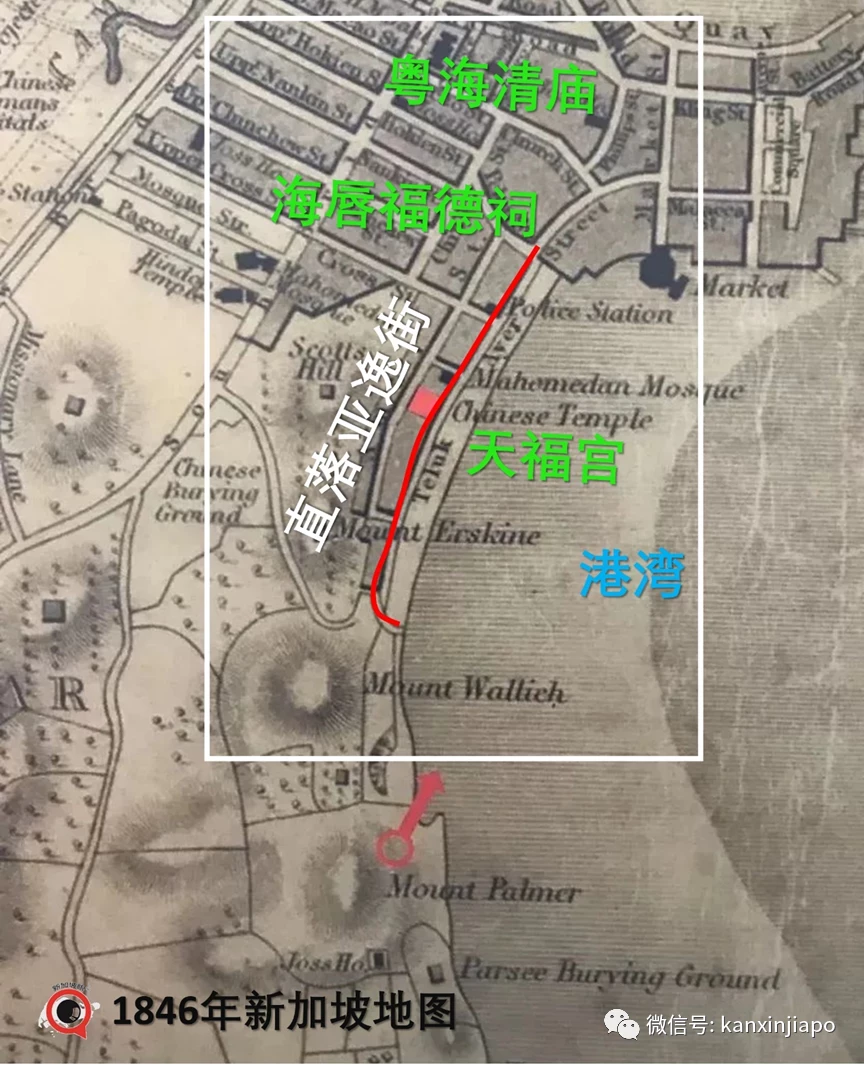

直落亞逸街的三間廟

早年的華人從中國東南沿海省份出發,幾歷風險,不少人由於疾病或意外,死於海上,其他人最終安全登陸之後,感謝神靈的佑護,便在岸邊修起神壇,酬謝神恩,包括海神媽祖以及俗稱「大伯公」的福德正神。

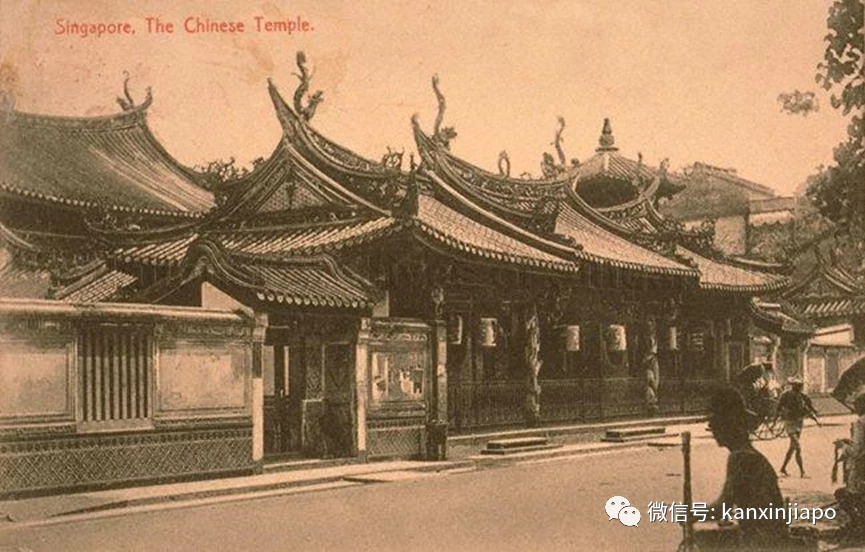

時日推移,這些神壇後來逐漸發展成了廟宇,也就是今天的天福宮、海唇福德祠、粵海清廟。

這三座廟宇,分別代表著新加坡華人五個主要社群的其中四個。天福宮代表福建社群,海唇福德祠代表粵語幫和客語幫,而粵海清廟代表潮汕語社群。代表海南方言社群的,則是在一公里外的瓊州天后宮。因此,我們可以說,直落亞逸街哺育了新加坡華社,也是新加坡華社的縮影。

「三座墳場三間廟,一所學校一海灣」,這是對直落亞逸街歷史的概括。本文介紹了「三座墳場一海灣」,我們後續會撰文介紹「一所學校三間廟」。

(二十世紀初的天福宮。圖源:NAS)

(2022年12月,作者為新加坡副總理兼財政部長黃循財導覽天福宮。圖源:新加坡福建會館)

(2023年5月,作者向福建省委書記周祖翼介紹天福宮特有的中西方文化融合特徵。圖源:新加坡福建會館)

(作者是南洋學會會長、」新加坡眼「董事經理)