記得幾年前我參加清華大學培訓的時候,授課老師幽默的說:「當年沒有考上清華,為了不留遺憾,只能申請到清華當老師」。

這個梗也證明了社會的公平在於:通往大學的路有很多條,因此當我收到南洋理工大學公共管理研究生院的授課邀請時,我的第一反應也是「哦,我可以再一次走入大學課堂」。

移民課題不屬於我會計師本專業的財稅和審計估值等領域,因此,儘管我對移民的路徑和申請流程很熟悉,但是,作為一個兩小時的講題,「新移民如何融入新加坡」這個課題,我依然誠惶誠恐——自己是不是最合適的講員?

如果我說新加坡好,學員會不會問新加坡和中國相比哪裡好?我如果說新加坡也有不好的部分,學員會不會質疑為何這麼多人紛至沓來?可以想像這個課題不是難在內容,而是難在「度」的把握。

當然最難的也不是「度」,而是融入是否有失敗的可能?比如新加坡會不會反華?或是如秦朝李斯「諫逐客書「?

既然印尼有黑色五月暴動,為什麼一水之隔的新加坡不會?

根據歷史事件的回覆是,新加坡曾經也發生過華人與馬來人的種族衝突。

所以,在新加坡,維持種族和宗教和諧是新加坡的核心利益;所以,新加坡必須選擇在馬來西亞和印尼之後才能中國建交;所以,新加坡的錢幣頭像是第一任總統尤索夫.伊薩,因為新加坡是在馬來世界中的一個特殊存在。

其次,新加坡的立場和中國是否一樣?如果一樣,為什麼2016年新加坡的裝甲車會在香港被扣押?如果不一樣,為什麼蘇州工業園以及中新知識城的中新合作能如此成功?

千里之堤,潰於蟻穴,我們看到千里長堤最擔心的是穩定,同時小的堤壩則很容易檢修。但是小的堤壩即使固若金湯,在千里長堤面對滔滔洪水奔涌而下時候,這個世界為了挽救大局,長堤會不會炸掉某一個牢固的小堤壩開閘放水?這個看似不相關的比喻卻能看出堤壩在風平浪靜的時候作用一樣,但是決堤的時候角色不一樣。

所以與此同時,雙向奔赴的前提是新移民有一個強大的後盾,而祖籍國的強大才是對方願意接受你移民的底氣和自信。

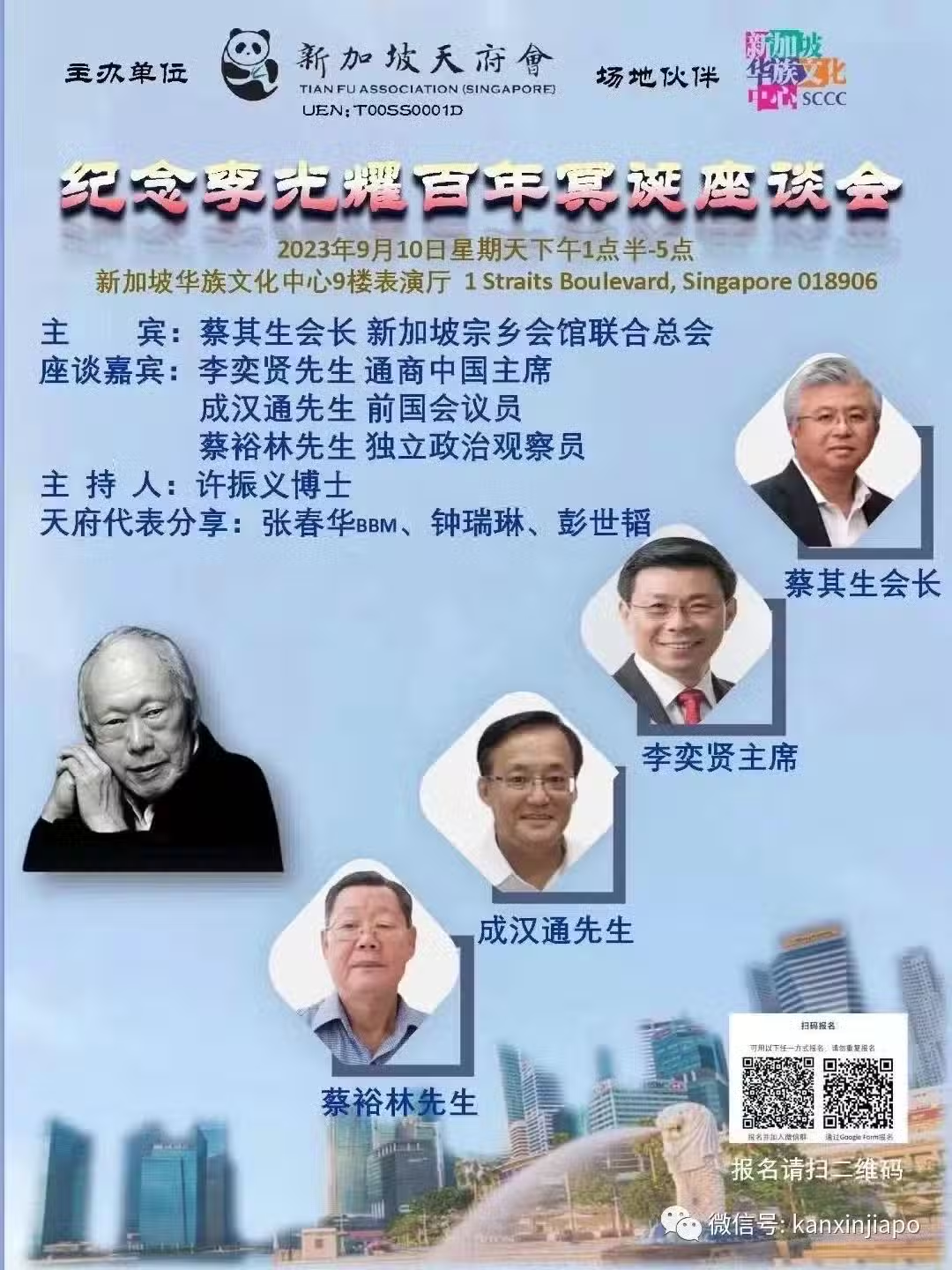

最後,回到主題,推薦成漢通前議員攜手聯合早報資深編輯出版的這本書《100年後,新加坡還存在嗎?》。在紀念李光耀100周年冥誕的活動上,小兒子彭世韜和成議員一起擔任演講嘉賓,小兒子演講的主題是:青少年的品格傳承。

對於一個在新加坡出生長大、受英文教育的孩子,保持對華文的熱愛以及對華人文化的傳播,也是青少年可以行使的社會責任。

讓我們為了100年後新加坡還存在共同努力。

作者:劉朝霞(新加坡註冊會計師,國際註冊會計師,新加坡執業審計師,傑鵬國際JPI執行董事)

傑鵬國際JPI擁有新加坡註冊會計師協會(ISCA)培訓資質(ATO),國際洲際會計師律師協會(IGAL)新加坡唯一授權單位,商業註冊局(Acra)執業審計師資質(PA),授權公司秘書資質,華僑銀行尊貴夥伴 (OCBC),通商中國受邀會員(Business China)