1969年6月3日《海峽時報》載文《舊新加坡的繪畫現在能在大學美術館參觀》,介紹了紀念本地開埠150周年展覽上展出的查爾斯·安德魯·戴斯(Charles Andrew Dyce)的一組畫作和手稿《在海峽的散記1847》。這批作品創作於1842-1847年間,首次公諸於世。策展人William Willets認為它們是反映本地開埠初期景觀的倖存作品之一,為了解獅城作為現代城市的早期基本布局提供了寶貴線索。不過,展示後恰似曇花一現,這批珍品大多被束之高閣,2003年才出現在國大主題展上。2019年(新加坡開埠200周年),它們在國家圖書館特展《躍然紙上》亮相,其人其作品再度引起關注。

The Town and Roadstead from Government Hill(圖源:國家圖書館《躍然紙上》特展)

戴斯其人

戴斯1816年3月21日出生於蘇格蘭,1842年從印度加爾各答抵達本地後居住過5年。據當年6月和7月《新加坡自由西報》刊登的告示可知,他自6月起擔任DYCE,MARTIN&CO.(很多資料寫為MARTIN,DYCE&CO.)採購員。其兄Alexander Dyce(後死於從馬尼拉來新加坡的海上,葬於本地)是該貿易公司創始人之一,由於Andrew和Alexandra名字很相似,人們常將兄弟倆弄混。實際上戴斯家族人才輩出,父親William Dyce是醫學博士兼講師,叔父任東印度公司官員,戴斯在家中14個孩子中排行第11,長兄是蘇格蘭外科醫生兼阿伯丁大學教授,還有一與父親同名之兄是前拉斐爾派的皇家藝術學院著名畫家,而堂兄弟、侄兒們非博士即工程師。據悉戴斯抵達本地後不久就在社交圈遊刃有餘,大概靠的就是這種家庭背景。

通過當年的報刊等可知,戴斯在本地5年間活躍於各領域,並且貢獻不菲。他積極參與推動舊橋翻新(幾經改建改名,現為愛琴橋);為善牧主教座堂(The Cathedral of the Good Shepherd)設計尖頂;本地公共圖書館建立時,首頁捐款欄下就有其名,並且此後一直繳納會費,捐款,贈書;1844年本地舉行公開會議討論建醫院時,他建議各方出資,將貧民醫院和海員醫院合建成一個大型醫院,適用於所有族群,並捐助一百元。雖然從湯申的水彩畫看到兩者最終未能在同一屋檐下,但其撇開種族或社會階級之成見的仁愛之心可見一斑。他積極參與社區活動,是聖安德魯大教堂合唱團團員、業餘風琴演奏者。他邂逅Eliza Hyde,於1845年11月成婚,就是共同參加合唱團時結下的姻緣。他是業餘戲劇團的熱心成員,甚至還拿起畫筆為舞台繪製布景。有資料指出戴斯所繪Singapore from Sandy point之景色,就被用作上述布景。據考證此畫中景色是丹戎禺(Tanjong Rhu)早期原貌。包括此畫在內,戴斯一些畫常被用作書上的插圖,成為那個時代喜聞樂見的畫作。

Singapore from Sandy point(圖源:Sketches in the Straits)

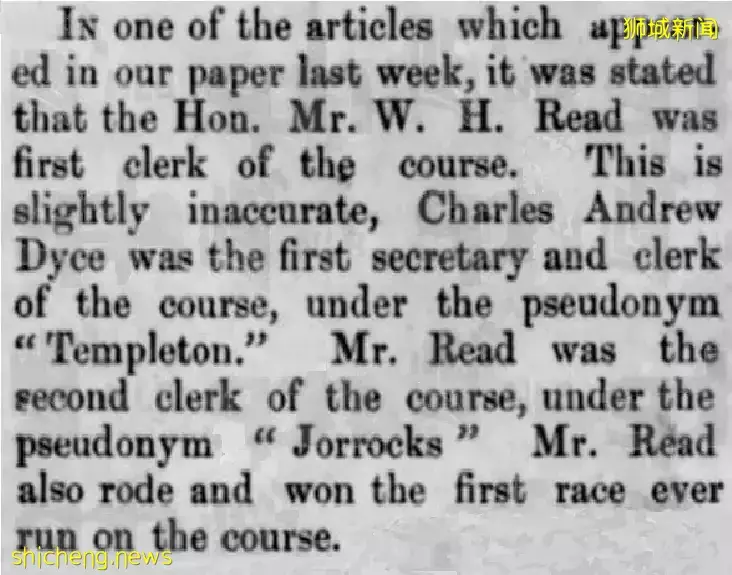

他還參與了賽馬場的工作,化名「Templeton」擔任The Sporting Club(新加坡賽馬公會的前生)首任秘書(secretary)和書記(clerk)。有一些史料,包括《海峽時報》1876年5月13日稱W.H.Read是賽馬公會首任秘書,在隔周的5月20日該報作者又做了更正,而百克利也記載戴斯為首任秘書。《新加坡華人百年史》將The Sporting Club譯為「賽馬運動俱樂部」,而1843年12月的《新加坡自由西報》以秘書Templeton名義發出的布告是帆船賽事。看來該俱樂部早期運動不限於賽馬。

戴斯任賽馬公會首任秘書的報道,1876年5月20日的剪報

戴斯亦為1845年在新加坡創立的共濟會的創始人之一,據稱他在印度時已與該組織有關聯。他在此神秘組織的身份是高級督導員(Senior Warden),僅次於一號尊主。這無疑為戴斯平添了神秘色彩。不過,他的手稿從未提及此組織,反而是記錄下了華人私會黨情況。莫非調查私會黨等也是其工作?

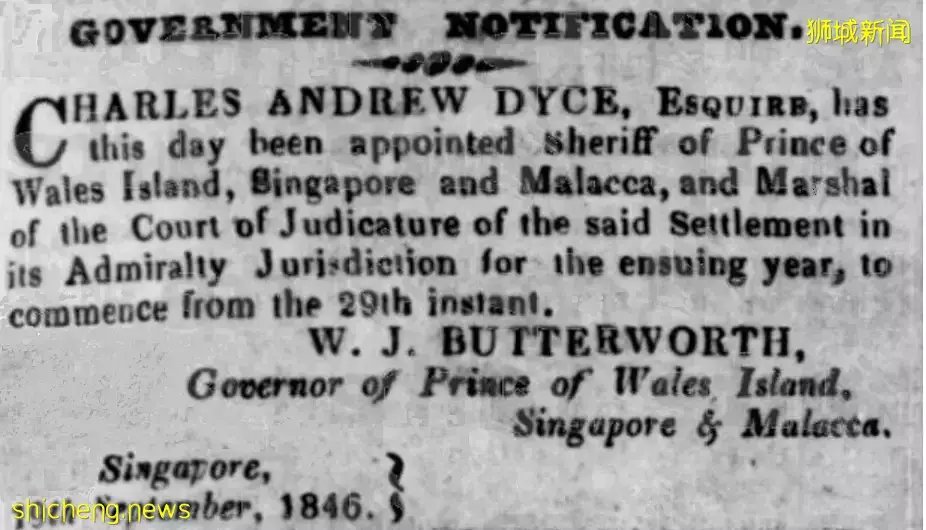

戴斯在各領域的活躍,成就了其社會地位。《新加坡自由西報》1843年10月12日和翌年5月30日連續報道了戴斯擔任大陪審團的陪審員,而該報1846年9月、10月多次刊登了總督巴特沃思簽署的「政府通告」,告知紳士戴斯先生於新加坡被任命為三州府(海峽殖民地)的治安官兼該殖民地海事部司法院元帥(Marshal of the Court of Judicature of Admiralty Jurisdiction)。不過,正當社會地位如日中天時,其行蹤此後就像斷了線的風箏突然消失。據推測他去了南非,隨後到印度某家公司工作。1853年4月8日戴斯離世,年僅37歲,葬於加爾各答基督教公墓。

政府的通告,1843年10月12日的剪報

他在新加坡5年的歲月有過耀眼的輝煌,但隨著時間的流逝逐漸被遺忘,再度引人矚目是於1968年。當時有人拍賣收藏的戴斯繪畫和手稿,其存在及其作品之真價才為世人所知。作品被倫敦藝術經銷商買下,William Willets先生獲知此消息後,聯繫了本地一家企業以585英鎊收購,並於1969年正式捐贈新加坡國立大學博物館。值得一提的是,有關購來的海峽殖民地手稿與繪畫數量,不論是六七十年代的報刊報道還是相關著作,乃至特展,都各持其說,令人一頭霧水。

戴斯其文

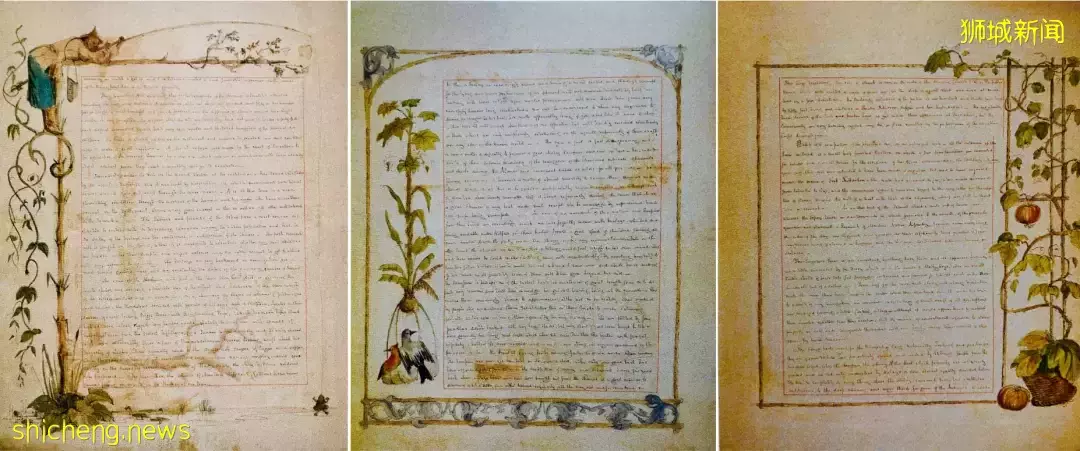

戴斯的《在海峽的散記1847》,字體瘦勁峻逸,清俊工整。所用稿紙大小有異,據稱大多為49乘63公分大小。

手稿是戴斯為獻給海峽殖民地總督巴特沃思而作。這一海峽生活筆記,反映了當時西方人對東南亞和東方的觀察和認知。對於新加坡的描述,現存手稿約22頁,7000多字,記錄了風土民情、人文地理。宏觀方面,記載有人口比例和數據、貿易額等;微觀方面,聚焦於社會百態,如醫療業、學校、娛樂、報紙、種植業、華人寺廟、西方教堂、各種建築、華社慈善家、平民生活狀況等,並且直面社會的陰暗面。

他對鴉片尤為關注。鴉片在開埠初期可以公開吸食,帶來深刻的社會問題。在描述成排的鴉片館後,對於鴉片中毒者,他寫道:「鴉片館門前半裸骯髒菸鬼,由於太窮無法踏進煙館門,寧可賴在門口以滿足那種對美味毒藥的渴望。」

「華人一旦投降了毒品,會燒盡最後一分錢,直到死去都很少能脫身。」為此,他間接批評政府以發鴉片許可證牟利,指出政府對鴉片在島上擴散並非沒有責任,因為他們從鴉片館獲益高達1萬7000英鎊。

戴斯還指出本地的物價與收入問題,認為與海峽其他兩個定居點(或印度任何地方)相比,新加坡的生活費用非常高。他舉例說本地購買四分之一頭羊需11元,而在印度許多地方只需1盧比,即使在加爾各答3到4盧比也能買到。與此相對,本地底層者每月收入很低,家庭幫傭為3至10元,農業勞動力約3元,華人苦力大約9至10元,生活艱辛。這些都顯示了他對平民生活的關注。

手稿的封面構圖巧妙,其中的風景畫,手稿說明是轉入聖約翰島之後的景色,十分寫實,能看到城鎮和島嶼的輪廓。翻開手稿,文字四周繪有花卉、飛禽、果實圖案或類似幾何圖案,構圖匠心獨具,線條靈動細膩,各頁相異,令人嘆賞。手稿的精美圖案所產生寧靜與浪漫之感,與記實性的文字,尤其是有關社會陰暗面的文字形成了鮮明對比。然而,正是這凝重的文字為後人留下了社會底層的真實寫照。

戴斯手稿封面(圖源:Sketches in the Straits)

戴斯手稿(圖源:Sketches in the Straits)

戴斯其畫

戴斯的畫作,題材以海峽各地景物為主,也有描繪印度和非洲等地的,以新加坡景物為題材的至少有16幅。

戴斯作品The Esplanade(圖源:Sketches in the Straits)

在照相機普及以前,許多歐洲畫家喜歡繪製風景畫在歐洲市場出版,這既能滿足那些渴望了解異國情調的人,又能記錄遊歷之地。戴斯秉承了這種藝術家的傳統,以畫筆忠實地記錄了本地的自然與人文景觀。

例如,福康寧山俯瞰市街圖,左下方為福康寧山一角,沿著山腳展開的是市街建築群,錯落有序地分布在新加坡河兩岸。緊貼山腳露出大屋頂的是公共建築,其中的集會室(the Assembly Rooms)後來改為劇院廳,遠景是帆船來往的港灣。圖中人物、建築等描繪十分細膩準確,酷似照片效果,完美地呈現了當時的市街風景。不僅如此,他還在手稿里對此圖中集會室的來龍去脈和室內的設計、規劃用途等作了說明。前文提到他所畫的布景就是用在此處舞台。

再如教堂、法院大樓遠眺圖,描繪了兩建築與大操場的景象。在手稿中,戴斯則描述了當時教堂的一些人和事、法院的運作方法與發生的故事。這個大操場便是新加坡建國後多次舉行國慶慶典的主要場地。

又如彩圖所繪Cairnhill,是不可多得的新加坡早期肉豆蔻種植園全景,山上是1840年在東陵區聳立起的第一座建築。房主兼園主Charles Carnie(MARTIN,DYCE&CO.合伙人之一)種植了近五千株肉豆蔻。園區連接到現烏節路一帶。「烏節」音譯自英語「Orchard」一詞,意為果園,此圖形象地說明該路名稱的由來。

Cairnhill(圖源:Sketches in the Straits)

有關作畫與寫作的動機,戴斯在手稿首頁作了說明:新加坡剛剛開埠,發展迅速,在短時間內由一貧瘠之島成長為可與世界各地通商之地。雖然英國很多人已經通過各種渠道知道其存在,但仍有人不了解其真實的地理位置、面積、面貌等。「為了消除此種盲區」,畫下了寫實風景畫,既能喚起那些已經從這裡歸國者的回憶,又能「向公眾公開這一作為海峽和英國最傑出殖民地之一的忠實代表」。

戴斯的風景畫不僅是藝術珍品,更是珍貴的歷史載體。它們如實地描繪了本地正在進行殖民的景象,反映了這一新興城鎮正根據殖民者的品味和技術進行布局。

儘管在手稿中暴露了英國這塊新殖民地的社會陰暗面,但戴斯對於新加坡作為英國前哨基地還是深感自豪的,甚至把它作為「非常安全的地方」推薦為移居國外的佳地。並且,他還對新加坡的未來充滿遠見卓識,認為定會超越1786年開埠的檳城。他在本地時,正處於中國上海、寧波等地開港之際,很多人認為新加坡會受打擊,戴斯則舉例強調新加坡有競爭的能力與優勢。跟他預見的一樣,新加坡迅速崛起,並且成為東南亞航運中心。

戴斯名不見經傳,有關生平的資料極少,筆者苦尋其肖像至今未果。對於這一恰似其參加的共濟會一樣神秘的人物,20世紀70年代報刊稱之為既時尚又豪邁的社交分子。不過,儘管可能是業餘的,筆者在此則更願意稱之為畫家。戴斯在獅城僅僅5年,時間之短暫恰似掠過獅城上空的雁,卻以畫作與文字為後人留下了寶貴的記錄。雁過留聲,雖經百年之久,其聲仍在獅城上空悠然迴蕩。

參考文獻

[1] Irene Lim (2003), Sketches in The Straits.

[2] The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser: 16 June & 7 July 1842, 12 October & 28 December 1843, 30 May 1844, 24 September 1846, 1 & 8 October 1846.

[3] The Straits Times: 26 November 1845, 3 June 1969, 15 & 20 May 1876.

[4] New Nation: 3 & 10 March 1972, 26 December 1974.

[5] Singapore Daily Times, 29 April 1879.

(作者為晚晴園華文義務導覽員)