古琴,又稱瑤琴、五弦琴或七弦琴,是中國古代文化地位最為崇高的樂器,歷來受傳統文人所喜愛,有「士無故不撤琴瑟」和「左琴右書」之說。筆者作為河南博物院華夏古樂團的古琴首席,自2016年起到新加坡進行訪問演出開始,在此3年間,不斷往返於中新兩地,也調查了許多新加坡的古琴活動,感受到獅城群眾對華樂的熱愛,極為觸動。有感於古琴文化近年來逐漸復興,在大中華文化圈也受到越來越多的關注。在國際學術交流期間,因緣際會結識南洋理工大學華裔館的羅必明先生,多次就古琴方面與其進行交流,並作為藝術顧問,受邀舉辦了數場古琴知識普及的公益講座,受到廣泛的關注和好評。藉此機緣,本人從華裔館的資料入手,結合親身參與的一些古琴活動,將新加坡的古琴發展情況介紹如下。

新加坡本地的琴人

新加坡已故琴家莫澤熙,是一位音樂工作者,講授古箏,在本地非常有名,也懂作曲、指揮等。他在晚年時痴迷古琴,甚至反對人學古箏,勸人學古琴。最早新加坡當地並無古琴的傳承,他因而自己摸索古琴的演奏技巧,竟然能夠無師自通,掌握了古琴的彈奏方法,這一點,使中國的演奏家也為之驚訝。後來莫澤熙多次到中國拜訪古琴名家,包括吳景略、李允中、李祥霆等。還曾舉辦了蘇州琴家吳兆基到新加坡講學的活動。吳兆基曾在中國音樂雜誌上發表短文《古琴進入新加坡——訪星見聞與感想》,文章中說道,在1988年7、8月間,應由莫澤熙發起共有九位古琴音樂愛好者之聯名邀請,以講授古琴為目的,訪問了新加坡。正是在莫澤熙的推動下,後來新加坡彈琴者逐漸發展至數十人。

中新建交之後,有不少有志學習中華音樂的新加坡年輕人到中國求學,也有個別對古琴進行專業的學習。現今,新加坡學琴的人也很多,在新加坡推廣古琴的人中,比較著名的就是新加坡琴家蔣保羅、新加坡華樂團笙、古琴演奏家鍾之岳、新加坡琴家紀志群。

蔣保羅彈琴多年,有藏琴數張,非常熱愛文藝事業,在新加坡以川劇及古琴著稱。

鍾之岳師從戴曉蓮學琴,於2013年創立「龢樂齋」藝術中心,經過近幾年的發展,「龢樂齋」藝術中心已成為新加坡本地規模最大的古琴培訓機構之一。曾先後邀請了戴曉蓮、李祥霆、龔一、裴金寶、姚公白等琴家舉辦講座、古琴雅集等活動。還多次承辦新加坡古琴藝術節,先後培養了兩百多名古琴學員,並在新加坡濱海藝術中心成功舉辦了兩場師生音樂會,取得了傲人的成績。

2019年8月7日,筆者帶領河南琴人拜訪鍾之岳(前排右四)

紀志群於90年代從新加坡到上海音樂學院跟隨琴家林友仁、龔一學習古琴,於2006年師從中國音樂學院教授吳文光,2014年獲得國內第一個古琴博士學位。在新加坡,紀志群在琴壇早就享有盛譽。但近年來,紀志群的古琴活動主要在中國展開。

新加坡琴人莊永康於2012年在《源》期刊中寫作「琴難捨」專欄,持續三年,共刊出二十期,寫作有關琴曲琴人的隨想,以及新加坡古琴見聞,後匯總至《琴難捨》一書。從此書中,亦可讀到許多新加坡的古琴活動。

中國琴家的新加坡演出

自上世紀80年代開始,李祥霆、吳兆基、龔一、曾成偉、李鳳雲等琴家都曾到新加坡演奏古琴。

80年代,李祥霆曾攜宋琴到新加坡演出。在濱海藝術中心舉辦的「藝滿中秋」系列節目中,李祥霆舉辦古琴音樂會,演出前一晚,還有新馬當地兩位琴人到濱海藝術中心與其交談。

1998年11月底,新加坡華樂團呈獻古琴演出,《古琴之夜》演出琴家有李祥霆、龔一、曾成偉和李鳳雲。《琴韻心聲》為古琴與樂隊專場,曲目包括《平沙落雁》、《韋編三絕》、《神人暢》、《醉漁唱晚》、《古怨》、《離騷》等。

新加坡養心琴社曾在義安文化中心舉辦三天的古琴演奏與詩書展。《琴韻詩魂》演奏會,馬傑和戴曉蓮分別演奏了《流水》。

2012年9月29日,美國琴家唐世璋在濱海藝術中心「藝滿中秋」系列活動中舉行了一場古琴入門演奏講座。

2016年7月16日,蘇州琴家裴金寶和裴琴子在新加坡國家圖書館講座《從吳門古琴唱譜論中國古琴傳統韻味》。

2017年10月7日,在新加坡中國文化中心劇場舉行了由新中友好協會和新加坡中國文化中心聯合主辦的「天涯共此時之雅音追月」音樂會,南洋理工大學華裔館為支持單位。中國河南琴家羅蘇理和笛簫演奏家賀小帥受邀演奏,表演經典古曲《陽關三疊》以及古琴彈唱《關山月》。8日,羅蘇理在南洋理工大學華裔館舉辦《華夏正聲·大音承傳——琴簫弦歌欣賞會》。

2019年1月11日,中國河南琴家羅蘇理(筆者)攜弟子程方、王玥、劉旭冉、田華一行來到新加坡南洋理工大學華裔館,舉辦了一場新年音樂欣賞會——《古琴、音律美學與人文精神》,受到了南洋理工大學師生的熱烈歡迎。12日,由南洋文化中心和南洋理工大學華裔館主辦的琴箏音樂會《千年古韻、琴誦經典》在濱海藝術中心舉行。演出特邀羅蘇理與新加坡古箏演奏家尹群等共同演繹琴箏古樂。

2019年1月11日,筆者在華裔館舉辦新年古琴音樂欣賞會《古琴、音律美學與人文精神》

2019年8月10日,羅蘇理在南洋理工大學華裔館舉辦《玉徽清歌——中華古典詩詞吟唱兼古琴作品展》,演唱多首經典琴歌。在古琴作品展中,展出12張不同形制、各具風格的親斫古琴,在華裔館吸引了大量觀眾駐足。

可以說,中新之間的文化交流十分密切,古琴活動也在持續升溫。有越來越多的新加坡人開始關注古琴,並開始學習。

與新加坡當地琴人的交流

筆者自2016年起到新加坡進行訪問演出,期間經常舉辦古琴講座,為獅城民眾公益普及古琴及琴歌的知識,多次參與本地音樂會的演出,並且就一些琴學觀點與新加坡琴人交流。

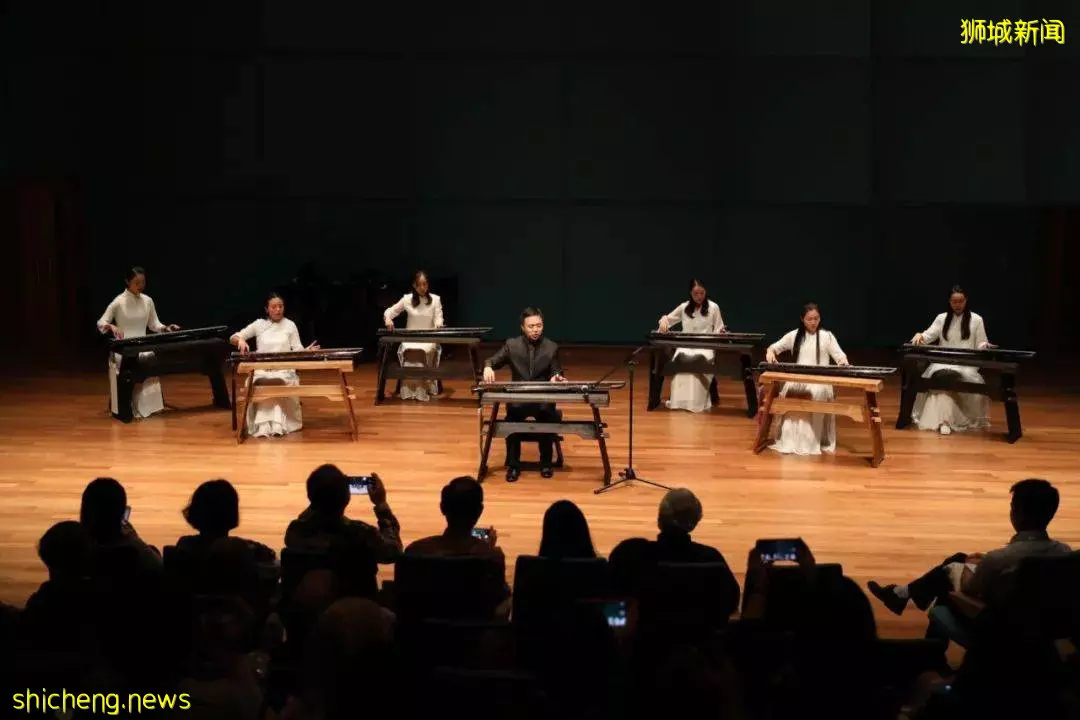

2019年8月7日至12日,2019年首屆《南洋杯》國際藝術節暨國際華樂大賽在新加坡隆重舉辦,此次賽事由南洋文化中心主辦,新中友好協會和華裔館協辦。這是首次在新加坡舉辦包含古琴的國際性器樂賽事。在此期間,筆者有幸受大賽組委會邀請,擔任此次大賽的古琴評委,並且在中國號召琴人參加比賽,最終河南地區的琴人有三十餘人報名參賽,並取得了不錯的成績。這也是首次在賽後,藝術節組委會特別安排獲獎選手和演奏家在「濱海藝術中心-獨奏廳」,為大家呈現高水準的專場音樂會。由筆者獨奏《流水》,並與參賽琴友合奏經典琴歌《臥龍吟》。

2019年8月,筆者在濱海藝術中心帶領團隊合奏琴歌《臥龍吟》

2019年8月,新加坡華樂大賽,河南琴人與大賽評委合影

在藝術節期間,筆者帶領中國琴人前往鍾之岳的龢樂齋古琴藝術中心參觀。鍾之岳特為琴友們做了一場雅集。他詳細地介紹了近十幾年古琴在新加坡的發展,還展示一些流傳在新加坡的文物展品,其中包括琴家管平湖先生的畫作。中新兩地琴人紛紛展現琴藝,筆者在現場為觀眾彈唱了琴歌《陋室銘》、《精忠詞》,以及演奏了琴曲《松下觀濤》。此三首曲目,均出自於清代的中州派傳譜,《琴學練要》和《研露樓琴譜》,並由本人打譜,這也是這三首中州派琴曲在海外的首次展示。在期間,筆者亦講述了清代中州派的歷史淵源,引起了鍾之岳的關注。

後來鍾之岳打譜了一首琴曲,名為《歡蝶夢》,傳為中州派琴曲。鍾之岳講述,他的一位學生是黃廷元家族在新加坡的後人,珍藏有一本家傳百年的孤本琴譜。廈門黃廷元是有著「辛亥革命英傑」之稱的廈門紳商,愛彈古琴,家傳有許多古琴與琴譜,因為戰亂更迭,後人已不會彈琴,以致古音中斷。後來在整理先人的藏琴和琴譜時,在一張名為「中和」的古琴後面,發現刻有銘文「先父廷元公善操古琴,傳中州派。日人侵華,忽卒辭廟,僅攜數張投荒南海,廿年來再經離亂,故鄉存琴不知去向矣。」

鍾之岳先生因講流傳在福建廈門的琴派是起源於中州派,那麼是否由他打譜出來的這首琴曲《歡蝶夢》源頭來自河南呢?這便又是一段值得深入研究的故事。

筆者也帶領團隊拜訪新加坡琴家蔣保羅。蔣保羅將自己收藏的多張古琴展示出來,其中一張是其珍愛的明代古琴,名「飛泉」,並毫不吝惜地提供給琴友們展現琴藝。

在南洋地區,至今還有許多傳統文人,傳統文藝的學習氛圍濃厚。許多海外藏琴都在新加坡,琴人的群體也逐漸強大。通過這幾年的國際交流,以新加坡為中心在南洋地區的考察,加上與新地琴人的交往,筆者認為新加坡的琴學交流也更加密切、學術氛圍愈發濃厚了。

因為時間有限,寫作尚有許多不足之處,希望在未來能夠有更進一步的交流學習,對新加坡的古琴文化,做出更有力度的調研。

2019年8月,筆者帶領河南琴人團隊拜訪新加坡琴人蔣保羅(中黑衣者)

(作者為河南博物院華夏古樂團古琴首席演奏家)