在不少人的印象中,核能發電堪稱「大好大壞」的典型代表。

好的是,核能只需極少燃料,就能產生大量電力,是非常節省能源及對環境友善的清潔能源。

壞的是,福島核電事故和車諾比(Chernobyl)慘案,都讓人心有餘悸,若核電站不幸發生災難,後果無遠弗屆,可能造成大量人命和財物損失。

但隨著新加坡政府在最新的財政預算案中,提到未來不排除使用核能,新加坡社會勢必要儘早針對這項課題找尋共識。

總理兼財政部長黃循財18日在公布預算案時指出,政府將研究在本地部署核能的可能性,並將採取進一步措施,有系統地提升新加坡在核能領域方面的能力。

從「不適合」到「不排除」

傳統的核能技術需要廣闊的土地設置大型反應堆,且必須與居住區有一定距離的緩衝,在狹小且人口稠密的都市地帶,並不適合建造。

新加坡過去曾考慮過使用核能的可能性,但2012年當局公布的一份前期性研究指出,傳統的核能技術不適用於本地。

然而,近年來核技術有了顯著進步,小型模塊堆(Small Modular Reactors)的發展,尤其讓新加坡對採用核能發電的態度出現了轉變。

小型模塊堆具備更小、更靈活,以及更安全的優點。

和複雜的傳統核能反應堆不同,小型模塊堆能像樂高積木一樣組合,無論建設和後續部署,相對容易得多。

同時,由於採用被動安全系統,更容易進行冷卻,因此事故風險也較低。

新加坡目前仍有約95%的電力供應使用天然氣作為燃料。

這讓新加坡無法避免能源價格波動及供應鏈混亂的風險。

同時,新加坡還立下了要在2050年達至零碳排放的目標。

種種因素,都迫使政府必須另闢蹊徑,找尋其他更具成本效益,也更清潔的發電模式。

資源受限和減排壓力,促使政府必須考慮核能發電的可能性。(海峽時報)

不容易說服人民

然而,從本地網民的反應來看,推動核能發電,除了有技術上的挑戰,如何說服社會,凝聚共識,更是道阻且長。

據觀察,本地民間反應主要可分為兩大類。

一種是「可考慮,但別建在我家附近就好」;另一種則是對安全充滿疑慮,認為不該貿然推動。

以「別建在我家附近」來說,人們或許很快會聯想到,核電站建在哪裡,哪裡的房價就會下跌。

即使願意接受核能,但一旦牽涉到切身利益,尤其是核電站可能建在自己的住家附近時,人們的態度或許又會一百八十度大轉彎。

有些網民還突發奇想,建議不如把核電站建在馬來西亞新山。

關於這部分,先別說鄰國政府和人民是否同意,也先不論己所不欲勿施於人的道義,單是把核電站設在國外,其實就已違背了新加坡政府考慮發展核電的初衷。

為了減少碳排放,也為了因應未來人工智慧、半導體等高耗能產業的用電需求,新加坡目前已經開始向馬來西亞和寮國等國進口電力。

預計到了2035年,進口電力能滿足新加坡三分之一的需求。

但在進口電力之外,新加坡也必須擁有自家生產的清潔能源,才能確保能源韌性,而核能正是潛在選項之一。

如果還把核電站建在國外,再把電力輸回本地,豈不自打臉,和推動自主產電的本意相悖。

另一方面,不少人也表達了對核能安全的疑慮。

有網民甚至調侃,近來地鐵事故頻頻,連公共運輸都搞不好,當局「哪來的自信」搞好核能?

誠然,如此類比未必完全正確,但確實也反映了,欲說服整體社會,政府必須展現過硬的治理能力,才可說服人們信任新加坡有能力安全並妥善地運用核能。

前面談到的,還僅僅是在哪裡設立核電站的問題。

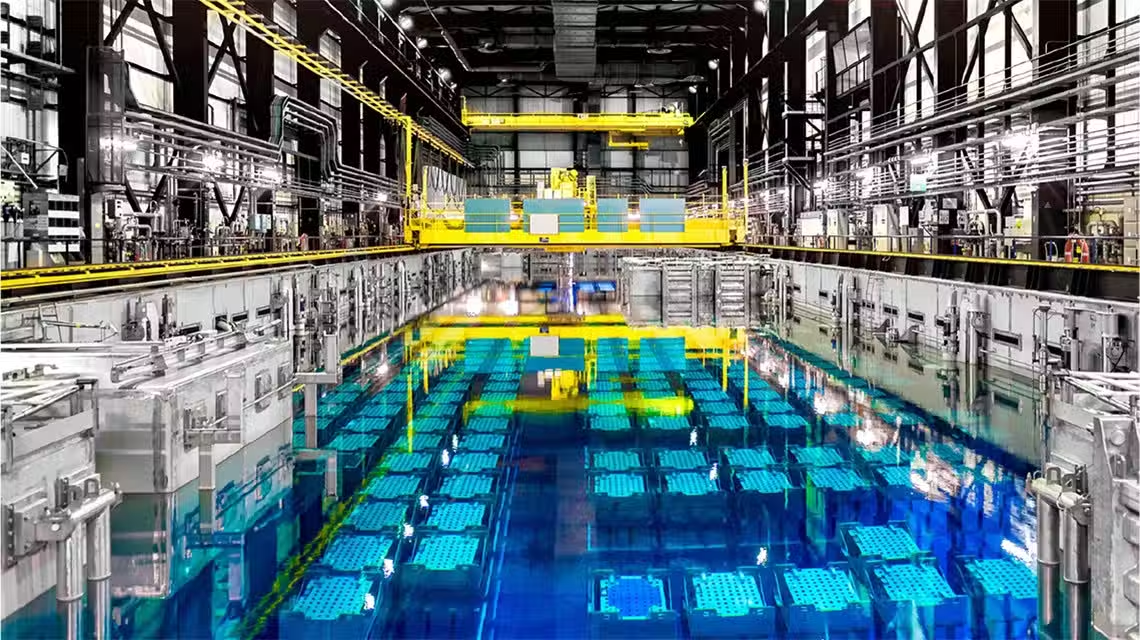

後續核廢料的處理,同樣挑戰重重。

以新加坡狹小的腹地來說,把核廢料放置在本地,可行性似乎不高。

和其他國家探討相關處置方式至關重要,白話一點的說,便是把核廢料運至國外。

但目前,世界上根本沒有哪一個國家願意接收其他國家的核廢料。

這顯然需要新加坡政府展現高超的外交手腕。

而其他處理廢料的可能做法,包括將核廢料掩埋在地底深處,或在本地設置冷卻核廢料的冷卻池,將核廢料暫時儲存若干年後,再把核廢料運到具備處理技術的其他國家,提取其中的鈽,並把剩餘廢料放入乾式貯存容器中,並埋藏在地下。

但上述方式,亦需待相關技術成熟後,才有落實可能。

如何處理核廢料亦是一大難題。(國際原子能機構)

談「核」不易

無論是新興或老牌核能國家,幾乎都存在諸如「別建在我家附近」或對安全性存疑的反對意見。

毫無疑問,如何建立共識,說服新加坡社會接受核能發電,將是推動核能最艱難的挑戰。

未來,若有意把核能列為發電選項,就有必要通過科普教育,向民眾傳達核能的優勢及相關安全措施,揭開核能技術的神秘面紗,減少人們的誤解。

面對民眾的疑慮,更要堅持在安全措施及環境影響方面保持透明化,設立最高標的安全機制和廢料處理機制。

談「核」不易,也必須承擔政治風險,但新加坡資源有限,為確保支撐經濟發展的電力供應保持穩定,任何具可持續性的發電選項,為長遠計,都有必要仔細探討其可行性。

當然,在這過程中,安全必須是最大的考量,凝聚社會共識更是重中之重。