在新加坡的華樂界,有一批出生於上世紀50及60年代的音樂工作者,他們沒有機會進入音樂學院學習,但卻對華樂情有獨鍾,窮其一生孜孜不倦、努力不懈,通過自學或是其他方式的學習和研究,最終成為專業音樂家,在自己的領域裡發光發熱。周經豪便是其中的一位。

周經豪

60年代末期,由奕明兄引薦,通過指揮鄭思森先生親自試音後,我正式加入當時國家劇場藝術團屬下華樂團的附屬機構——國家劇場少年華樂團,成為該團的二胡手。少年團中人才濟濟,二胡組更不乏華樂好手,其中一位就是來自教育部青年華樂團的周經豪。經豪雖比我小好幾歲,但二胡已經拉得頂呱呱,不過當時他並不認識我。我在少年華樂團中只呆了幾個月,一年多以後我以笛子考入人民協會華樂團,成為該團的笛子手。

從我開始學習音樂的時候,就經常看到周經豪在台上表演,對他能把二胡演奏得這麼好感到非常羨慕和欽佩。我和經豪很早就互相認識,但交往其實並不頻繁。我們經常在音樂會上見面,在華樂樂壇大家都知道彼此,都了解彼此在做些什麼工作,可說是君子之交,見了面都會熱情的互相打招呼。經豪的性格豪邁,經常都是大剌剌的稱呼兄弟。偶爾我們也會分享樂壇上的趣事和音樂上的問題。

經豪告訴我他對我印象最深刻的是在80年代,我在國家初級學院指揮華樂團時候的樣子。他還記得當時樂隊演奏的曲子是《下山虎》,然而我對這件事卻沒有留下太深的印象。

11歲上台表演二胡

雖然我比經豪痴長幾歲,但我真正開始學音樂時已經16歲了,而經豪很小的時候便開始學習二胡。1965年,他只有11歲就上台演出。那是在海南人的會館——瓊崖聯誼會的一個慶典上。他在瓊崖華樂團一位老先生吳清伯的教導下開始學習二胡。當時和他在一起學習的還有全運駒、全運文和他的弟弟周經雲。

據經豪說,他的父親在1965年以36元購買了一把二胡給他,當時他11歲。父親是瓊崖聯誼會的秘書,為了在會館組織華樂團,給他買了二胡又逼他學習,希望他以後能以家屬的身份加入會館的華樂團。他的父親對音樂一竅不通,但是對他卻要求嚴苛,天天逼著他練琴。他就這樣懵懵懂懂與二胡結緣,而且成了一生的事業和職業,說起來還要感謝他那有遠見的父親。

在學習二胡的道路上,開始時沒有老師教導,經豪憑著書本和黑膠唱片,模仿學習,後來被幾位資深的老師看中,有機會跟他們作短暫的學習。在他們的培養下,他出版了自己的板胡黑膠唱片,也積累了不少獨奏和演出機會。

除了二胡以外,經豪對華樂的每一種樂器都有深深的興趣,幾乎所有樂器的定弦、指法和演奏方法他都了解。基本上除了管樂器如笛子、笙和嗩吶因為衛生問題,沒有刻意去學習,其他的華樂器他都能夠演奏。

參加世界民族樂器比賽

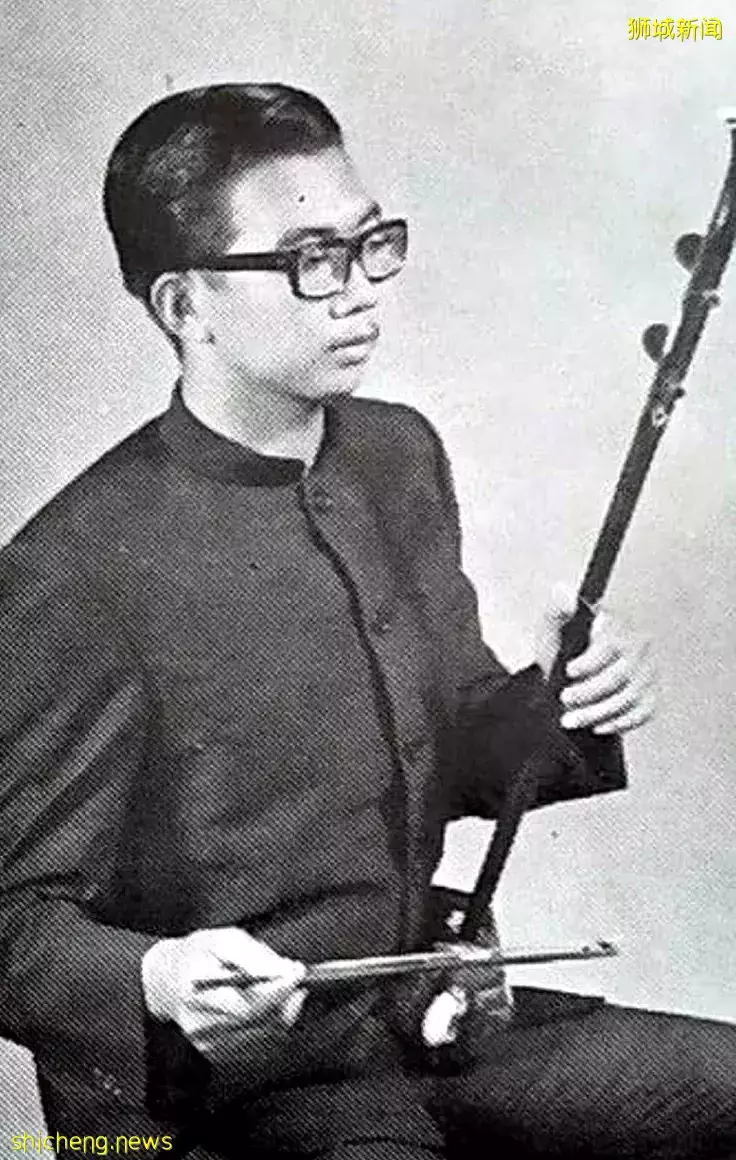

周經豪年輕時的演奏照片

18歲時經豪和其他三位年輕音樂家楊秀偉、楊票敬和楊培賢代表新加坡參加英國主辦的世界民族樂器比賽,與其他36個國家的樂隊一爭長短,結果以《賽馬》一曲獲得評審團的青睞,榮獲第2名。那時候的航空業並不發達,有機會乘搭飛機出國參加國際比賽是一件大事,家人都依依不捨到機場送別。

他和其他三人非常幸運的被選中代表新加坡參賽,並且為國爭光,所以非常認真對待每一個學習的機會,每一天分段練習,可達6個到8個小時。沒有老師從旁教導,跟著自己的感覺懵懵懂懂一起摸索、一起排練,聽到對方演奏得不錯就互相鼓勵、互相模仿。他們省吃儉用,買黑膠唱片模仿不同的演奏家而創造出自己的演奏特色。

1969年,他加入當時教育部屬下的青年華樂團,不久後也參加了國家劇場華樂團,是當時年紀最小的團員。

1973年,他被徵召入伍參加國民服役,加入後備軍人協會華樂團。兩年後雖然退役,卻仍然留在團中服務,這是因為他對華樂的熱愛,而團里又有許多好朋友。當時的指揮是林哲源先生。他在團里與其他友人互相學習、互相研究,又因為孜孜不倦、努力鑽研,演奏水平有了極大的進步。每年有好幾場演出,包括在國家劇場的慶祝國慶音樂會、華人春節期間在總統府的宴會上演奏等。

以墜胡演奏《迎親人》

印象中經豪能夠演奏許多華族樂器:比如二胡、中胡、板胡、墜胡、革胡等。在他幾十年的演奏生涯中,演過著名的樂曲如《二泉映月》《花板子》《憶親人》《迎親人》;二胡協奏曲《長城隨想》《新婚別》《洪湖水浪打浪》;低音二胡協奏曲《不屈的蘇武》;一些大型樂曲如《竇娥冤》的墜胡獨奏部分。他因為從小就在華樂圈中活動,因此對一些傳統樂曲的掌握特別到位,演奏民族風味強的樂曲得心應手。

我印象中最深刻的是經豪以墜胡演奏《迎親人》。在華樂剛剛開始萌芽發展的80年代,我們只知道有二胡、板胡、高胡和中胡,對其他中國拉弦樂器認識不多,第一次聽到墜胡的聲音,竟然如此美妙:音色渾厚甘醇、甜美獨特,像一位憨厚的鄉親親切的在跟你說話。特別是有一段模仿笑聲的樂段,只見經豪的左手在墜胡的指板上上下滑動,那豪邁爽朗的「呵呵,呵呵,呵呵呵……」的笑聲,維肖維妙,引人發嗤,真的太像、太親切了!

墜胡的樣子像一把小三弦,實際上它的確是由小三弦改制的,又名墜琴或墜子,也叫二弦。是小調曲子、呂劇和山東琴書的主要伴奏樂器。一般定弦為a、d1,音域為a-d3。能獨奏又能合奏,音域寬廣,聲音柔和,音量大,模仿人聲、唱歌、講話,甚至鳥獸的叫聲更是一絕。它是河南墜子、深澤墜子、山東琴書、呂劇、曲藝的主要伴奏樂器。在本地比較少人拉奏,經豪卻憑著對華樂的熱愛,深入研究學習,掌握了這種少人能演奏的樂器。

人協華樂團在吉隆坡

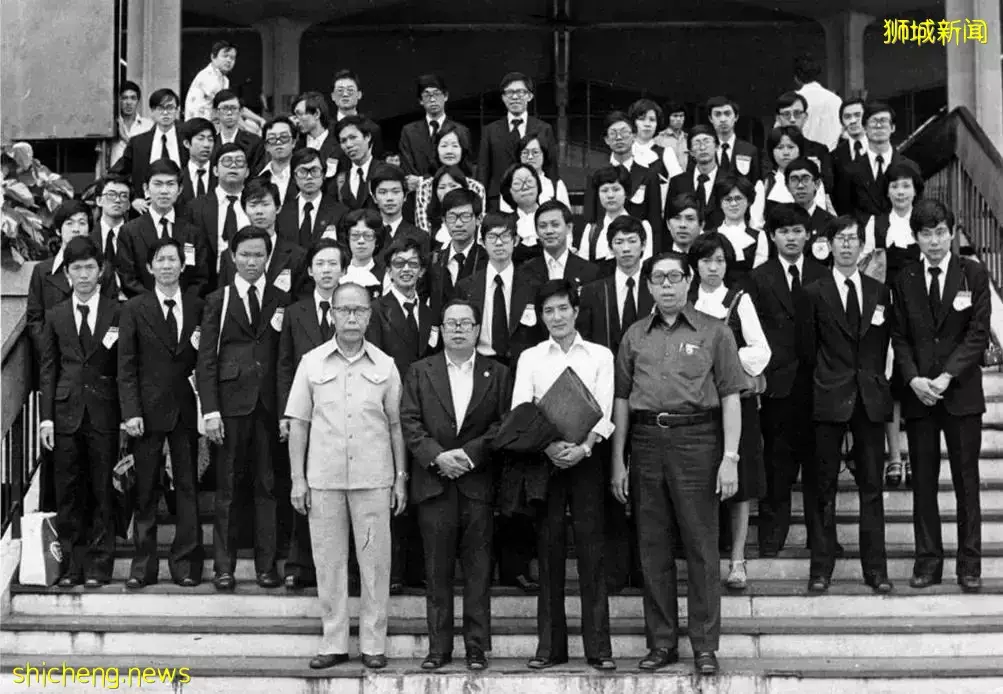

在訪談中經豪翻出一張非常珍貴的舊照片,那是1976年人民協會華樂團在香港藝術節演出之後,續程到吉隆坡演出的一張合照。拍照地點應該是在演出的吉隆坡中華大會堂。這是集合了當時新加坡重要的華樂工作者的照片。這些人對新加坡華樂的發展起了深遠的影響。直到今天,有一些人仍然活躍在華樂圈中。由此可見他們這一代的華樂工作者對推廣和發揚華樂無怨無悔、不離不棄的投入和執著。

人協華樂團到吉隆坡演出,在中華大會堂合影(1976年)

照片最前面中間的兩位:右邊是人協華樂團指揮吳大江,左邊是當年的人民協會理事長李衛國,兩側是音樂會主辦方的負責人。後面的熟人(從最後排起)或還記得名字的有唐錦成、朱文昌、楊秀茂、傅金洪、張光亮、易有伍、曾瑞明、許金花、已故的楊培賢及新加坡著名音樂家李豪之女豎琴家鄭文燕、陳惟勝、楊秀觀、李諸福、李克華、周經豪、歐鍾慶、吳膺琳、錢鳳鳴、楊秀偉、周碧霞、歐陽良榮、吳奕明、曾國和、許麗芳、李志群、李粉德、潘耀田、譚澤江、林亞玉、藍營軒和陳金練。

培養下一代華樂演奏人才

人協華樂團在總統府演出後與黃金輝總統合影(90年代)

除了演奏以外,經豪也經常教導一些學生學習二胡,他對年輕一代二胡人才的培養和提攜可說是不遺餘力。我在馬來西亞有一位很好的朋友唐育勝,上世紀90年代他是吉隆坡精武體育會華樂團的指揮,也是啟智小學華樂團的指導老師。經豪經常到吉隆坡指導該地的華樂團,因此也就認識了唐育勝。

唐育勝一家人到新加坡時,就住在我家的客房。他的大女兒麗敏因為喜愛二胡,經常利用學校假期的時間,自己一個人從馬來西亞吉隆坡來到新加坡,住在我家,跟經豪學習演奏二胡。經豪不止在二胡演奏上不遺餘力地指點她,還收了她為乾女兒,又在吉隆坡演出的《風雷引》系列中,親自指揮專藝樂團演奏《聽松》和《二泉映月》,並安排麗敏二胡領奏。後來麗敏在馬來西亞華樂比賽中的二胡組以《二泉映月》一曲榮獲第二名。由此可見,他對培養年輕一代的二胡手都是盡心盡力。

此外,經豪在吉隆坡還有另一個乾女兒蔡美玲,是馬來西亞的柳琴演奏家;在英國的乾兒子李光泰是古箏演奏家。曾經是他的學生的彭亦凱,現在在美國的一個樂團當指揮。彭亦凱的堂哥彭亦聰也跟他學了多年二胡。

其實這也只是其中幾位比較突出的學生,在他從事華樂的生涯中,不知道教導和影響了多少年輕的樂手。幾十年來,他就這樣無怨無悔地把真情託付在娓娓的胡琴聲中。

擔任過許多樂團的指揮

指揮馬來西亞中藝華樂團演奏《喬家大院第三樂章-愛情》(2019年)

經豪曾經當過新加坡教育部屬下青年華樂團的指揮、獅城華樂團首席、馬來西亞吉隆坡專藝華樂團指揮、中藝藝術中心藝術顧問、武吉巴督華樂團指揮、後備軍人協會華樂團指揮、檳城慧音社華樂團指揮。1975年他加入人民協會華樂團至1997年共22年,人協華樂團改名為新加坡華樂團後,他仍然繼續服務了24年直至2020年12月31日退休為止。他的一生都情系華樂,為推進新加坡華樂的發展盡心盡力。

他最感激的幾位導師是李雪玲、吳大江、顧立民三位指揮。他們不但在演奏和樂曲的處理上給予他指導,也給了他很多機會發揮所長。而他印象最深刻的一場音樂會是在他演奏二胡協奏曲《新婚別》之後,一位聽眾在報紙上發表評語:「聽周經豪先生演奏這首二胡曲,感人至深,一些聽眾不自覺地潸然淚下,無法自己」。從這一點可以知道他二胡演奏的功力。

對華樂的喜愛和投入

除了在本地音樂會上表演以外,經豪也曾經常隨團出國表演。他去過的地方有中國、美國、德國、瑞士、英國、埃及、香港、菲律賓、澳洲、馬來西亞、日本、台灣、汶萊、印度尼西亞等……

從瓊崖聯誼會華樂團到青年華樂團、國家劇場華樂團、後備軍協華樂團、人民協會華樂團,新加坡華樂團,經豪從11歲起到2020年退休,在華樂圈裡足足服務了54年,這是多麼漫長的一段歲月啊!由此可見他對華樂死心塌地的喜愛和投入。沒有他這一代先行者磕磕碰碰一路走來,不斷探索、學習、研究、改進,本地華樂不可能有今天的規模。這一代人為了搞音樂所走過的路,對那些出身自音樂學院的音樂家們是無法想像的!

(作者為本地詩人兼音樂家)